| J Korean Dent Assoc > Volume 63(2); 2025 > Article |

|

Abstract

Vital pulp therapy is a treatment procedure that has been applied to immature permanent teeth since pulp capping material made of calcium hydroxide was used. However, interest has decreased due to limitations in long-term prognosis, but it has recently come into the spotlight again with the use of microscopes, disinfectants, and biocompatible materials. As the high success rate was reported, its application could also be considered for even mature permanent teeth. Immature permanent teeth have good blood flow and healing ability, so the prognosis for vital pulp therapy is good. However, the rapid rate of caries and the partial eruption state bring about various difficulties in the treatment process and can lead to failure. In this article, we will look at the characteristics of immature permanent teeth and share tips for actual clinical practice through clinical cases.

ņĄ£ņ┤łņØś ņ¦üņĀæ ņ╣śņłśļ│ĄņĪ░ņłĀ(direct pulp capping)ņØĆ 1756ļģä ļÅģņØ╝ņØś ĻĄÉĻ│╝ņä£ņŚÉ ņ▓śņØī ļō▒ņןĒ¢łļŗż. Gold foilņØä ņØ┤ņÜ®ĒĢ£ ņĄ£ņ┤łņØś ņ”ØļĪĆ ļ│┤Ļ│Ā ņØ┤Ēøä ņŚ¼ļ¤¼Ļ░Ćņ¦Ć ņ×¼ļŻīļź╝ ņØ┤ņÜ®ĒĢ£ ņ╣śņłśļ│ĄņĪ░ņłĀ ņŗ£ļÅäĻ░Ć ņ׳ņŚłņ£╝ļéś ņä▒Ļ│ĄņĀüņØ┤ņ¦Ć ļ¬╗Ē¢łĻ│Ā, ņ╣śņłś ļģĖņČ£ņØĆ Ļ│¦ ņ╣śņłśĻ┤┤ņé¼ļĪ£ ņØ┤ņ¢┤ņ¦äļŗżĻ│Ā ņŚ¼Ļ▓╝ļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś 1930ļģä ņØ┤Ēøä HermannņŚÉ ņØśĒĢ┤ ņłśņé░ĒÖöņ╣╝ņŖś ņĀ£ņ×¼Ļ░Ć ņ╣śņłśļ│ĄņĪ░ņĀ£ļĪ£ ņé¼ņÜ®ļÉśĻĖ░ ņŗ£ņ×æĒ¢łĻ│Ā, ņāØņ▓┤ ņ╣£ĒÖöņĀüņØĖ ņ╣śņłśļ░śņØæņØ┤ ņ×ģņ”ØļÉśļ®┤ņä£ 20ņäĖĻĖ░ ņżæļ░śĻ╣īņ¦Ć ņ╣śņłśļ│ĄņĪ░ņĀ£ņØś ŌĆśGold StandardŌĆÖļĪ£ ņŚ¼Ļ▓©ņĀĖ ņÖöļŗż[1]. ĻĘĖļ¤¼ļéś ņĢīļĀżņ¦äļīĆļĪ£ ņןĻĖ░ņĀüņØĖ ņ×äņāü Ļ▓░Ļ│╝ņØś ĒĢ£Ļ│äļĪ£ ņØĖĒĢ┤ ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīļŖö ļŹöņØ┤ņāü ņäĀĒśĖļÉśņ¦Ć ņĢŖņĢśĻ│Ā, ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śņŚÉ ĒĢ£ņĀĢļÉśņ¢┤ Ļ│ĀļĀżļÉśņŚłļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļŹś ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīĻ░Ć ņĄ£ĻĘ╝ ļŗżņŗ£ Ļ░üĻ┤æļ░øĻ│Ā ņ׳ļŗż.

ļģĖņČ£ļÉ£ ņ╣śņłśņŚÉ ņ×¼ļŻīļź╝ ļŹ«ņ¢┤ ņ╣śņłśņāØĒÖ£ļĀźņØä ņ£Āņ¦ĆĒĢśļŖö Ēü░ ĒŗĆņØĆ ļÅÖņØ╝ĒĢśņ¦Ćļ¦ī, ņ×äņāü ņłĀņŗØņØś ņäĖļČĆņĀüņØĖ ļé┤ņÜ®ņØĆ ļ¦ÄņØ┤ ļŗ¼ļØ╝ņĪīļŗż. Ēśäļ»ĖĻ▓ĮņØä ņé¼ņÜ®ĒĢśņŚ¼ ņ╣śņłśļź╝ ņé┤Ēö╝Ļ│Ā, ņ╣╝ņŖśņŗżļ”¼ņ╝ĆņØ┤ĒŖĖ ņĀ£ņ×¼ņØś ņŗ£ļ®śĒŖĖļź╝ ņé¼ņÜ®ĒĢśņŚ¼ ņ╣śņłśļ│ĄņĪ░ļź╝ ņŗ£Ē¢ēĒĢ©ņ£╝ļĪ£ņŹ© ļ│┤ļŗż ļåÆņØĆ ņä▒Ļ│ĄļźĀņØä ļ│┤Ļ│ĀĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŖö Ļ▓āņØ┤ļŗż[2]. ņ£Āļ¤ĮĻĘ╝Ļ┤Ćņ╣śļŻīĒĢÖĒÜī(European Society Endodontology; ESE)ņØś ņÜ®ņ¢┤ļź╝ ļ╣īļ”¼ņ×Éļ®┤ ŌĆśEnhanced ProtocolŌĆÖļĪ£ ņŗ£Ē¢ēĒĢ£ ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīļŖö ĻĖ░ņĪ┤ņØś ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīņÖĆļŖö ļŗ¼ļ”¼ ņśłĒøäĻ░Ć ņóŗļŗż.

Ē¢źņāüļÉ£ ņłĀņŗØ(enhanced protocol)ņØś ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīļŖö ņśłņĀäņŚÉļŖö ĻĖłĻĖ░ņ”Øņ£╝ļĪ£ ņŚ¼Ļ▓©ņĪīļŹś ņä▒ņłÖņśüĻĄ¼ņ╣śņŚÉņä£ļÅä ņÜ░ņłśĒĢ£ ņśłĒøäļź╝ ļ│┤ņØ┤Ļ│Ā ņ׳Ļ│Ā, ņŚ¼ļ¤¼ ļģ╝ļ¼ĖļōżņØ┤ ņØ┤ļź╝ ļÆĘļ░øņ╣©ĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż[3]. ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śņŚÉņä£ļŖö ļ¦ÉĒĢĀ Ļ▓āļÅä ņŚåļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣ś, ņĢäņ¦ü ņÖäņĀäĒ׳ ļ¦╣ņČ£ĒĢśņ¦Ć ņĢŖņØĆ ņ╣śņĢäļź╝ ņ╣śļŻīĒĢ┤ļ│┤ļ®┤, ņŗżņĀ£ ņ╣śļŻī Ļ│╝ņĀĢņØĆ Ēø©ņö¼ Ļ╣īļŗżļĪŁĻ│Ā ņ¢┤ļĀżņøĆņØ┤ ļ¦ÄņØä ņłś ļ░¢ņŚÉ ņŚåļŗż. ļŗ╣ņŚ░Ē׳ ņä▒Ļ│ĄĒĢĀ Ļ▓ā Ļ░ÖņĢśļŹś ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śņŚÉņä£ ņŗżĒī©ĒĢśĻ▓ī ļÉśļŖö ņØ┤ņ£ĀļŖö ņØ┤ ĻĖ░ņłĀņĀüņØĖ ļ¼ĖņĀ£Ļ░Ć ņĢäļŗīĻ░Ć ņāØĻ░üļÉ£ļŗż.

ļö░ļØ╝ņä£ ļ│Ė ĻĖĆņŚÉņä£ļŖö ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīņØś Ē¢źņāüļÉ£ ņłĀņŗØņŚÉ ļīĆĒĢ┤ ņĀĢļ”¼ĒĢśļ®┤ņä£, ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śņØś ņ╣śļŻī ņ”ØļĪĆļź╝ ĒåĄĒĢ┤ ņŗżņĀ£ ņ×äņāüņŚÉņä£ ĒĢäņÜöĒĢ£ ĒīüņØä Ļ│Ąņ£ĀĒĢśĻ│Āņ×É ĒĢ£ļŗż.

ņśüĻĄ¼ņ╣śļŖö ļ¦ī 6ņäĖļĢī ņĀ£1ļīĆĻĄ¼ņ╣śĻ░Ć ņ▓śņØīņ£╝ļĪ£ ļ¦╣ņČ£ĒĢśĻ│Ā, ņĀäņ╣ś, ņåīĻĄ¼ņ╣ś, ņĀ£2ļīĆĻĄ¼ņ╣ś ņł£ņ£╝ļĪ£ ĻĄ¼Ļ░Ģļé┤ņŚÉ ļ¦╣ņČ£ĒĢśĻ▓ī ļÉ£ļŗż. ņ╣śĻĘ╝ņØ┤ ļŗ½Ē׳ņ¦Ć ņĢŖņØĆ ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śļŖö ņ╣śĻĘ╝ ņä▒ņןņØä ĒĢśļ®┤ņä£ ņ¦ĆņåŹņĀüņ£╝ļĪ£ ļ¦╣ņČ£ĒĢśĻ▓ī ļÉśļŖöļŹ░, ĻĘĖ Ļ│╝ņĀĢņŚÉņä£ ņÜ░ņŗØņŚÉ ņØ┤ĒÖśļÉśĻĖ░ ņē¼ņÜ┤ ņĪ░Ļ▒┤ņØä Ļ░¢ļŖöļŗż.

ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śļŖö ĒĢ┤ļČĆĒĢÖņĀüņ£╝ļĪ£ ļäōņØĆ ņ╣śņłśĻ░ĢĻ│╝ ļÅīņČ£ļÉ£ ņ╣śņłśĻ░üņØä Ļ░Ćņ¦ĆĻ│Ā ņ׳ļŗż. ļö░ļØ╝ņä£ ņä▒ņØĖņØ┤ļØ╝ļ®┤ ļŗ©ņł£ ņłśļ│Ąņ£╝ļĪ£ ļüØļéĀ Ēü¼ĻĖ░ņØś ņÜ░ņŗØņØ┤ļØ╝ļÅä ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śņŚÉņä£ļŖö ņ╣śņłśĻ╣īņ¦Ć ņ╣©ļ▓öĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ļ¦Äļŗż. ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā ņāüņĢäņ¦łņØś ļæÉĻ╗śĻ░Ć ņ¢ćĻ│Ā ņāüņĢäņäĖĻ┤ĆņØĆ ļäōĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ņÜ░ņŗØņØ┤ ņāØĻĖ░ļ®┤ ņ¦äĒ¢ē ņåŹļÅäĻ░Ć ļ╣©ļØ╝ ņ╣śņłś ņ╣©ļ▓ö Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ļåÆļŗż. ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ĒĢ┤ļČĆĒĢÖņĀü ĒŖ╣ņ¦ĢņØĆ ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīņØś ļ╣łļÅäļź╝ ļåÆņØ┤ļŖö ņĪ░Ļ▒┤ņØ┤ ļÉ£ļŗż.

ļ░śļ®┤ņŚÉ, ļ¦╣ņČ£ ņżæņØĖ ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śļŖö ņØ┤ņ░©ņāüņĢäņ¦łņØä ļ¦īļōżļ®┤ņä£ ņ╣śĻĘ╝ņØä ĒśĢņä▒ĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż. ļäōņØĆ ņ╣śĻĘ╝ļŗ© Ļ│ĄņØä ĒåĄĒĢ┤ ĒÆŹļČĆĒĢ£ ĒśłļźśņÖĆ ņ¢æļČäņØä Ļ│ĄĻĖēļ░øĻ│Ā ņ׳ĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ, ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śņØś ņ╣śņłśļŖö Ēśłļźś Ļ│ĄĻĖēņØ┤ ņÜ░ņłśĒĢśĻ│Ā ņäĖĻĘĀ ņĀĆĒĢŁņä▒ņØ┤ ļåÆņØä ļ┐É ņĢäļŗłļØ╝ ņżäĻĖ░ņäĖĒżļĪ£ ļČäĒÖöļÉĀ Ļ░ĆļŖźņä▒ ļśÉĒĢ£ ļåÆņØĆ ņĪ░ņ¦üņ£╝ļĪ£ ļø░ņ¢┤ļé£ ņ×¼ņāØ ļŖźļĀźņØä Ļ░Ćņ¦ĆĻ│Ā ņ׳ļŗż. ļö░ļØ╝ņä£ ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīļź╝ ĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░, ņä▒ņłÖņśüĻĄ¼ņ╣śņŚÉņä£ļ│┤ļŗż ļåōņØĆ ņśłĒøäļź╝ ļ│┤ņØ╝ ņłś ņ׳ļŖö Ļ▓āņØ┤ļŗż.

ļ¼╝ļĪĀ, ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śļŖö ņÖäņĀäĒ׳ ļ¦╣ņČ£ļÉśņ¦Ć ņĢŖņØĆ ņāüĒā£Ļ░Ć ļ¦Äļŗż. ņ╣śĻ▓ĮļČĆĻ░Ć ņÖäņĀäĒ׳ ņś¼ļØ╝ņśżņ¦Ć ņĢŖņØĆ ņāüĒā£ņŚÉņä£ļŖö ļ¤¼ļ▓äļīÉ ņןņ░®ņØ┤ ņ¢┤ļĀżņøī ļ¼┤ĻĘĀ ĒÖśĻ▓ĮņØ┤ ĒĢäņłśņØĖ ņ╣śņłś ņ╣śļŻīņŚÉ ņ׳ņ¢┤ņä£ ļČłļ”¼ĒĢ£ ņĪ░Ļ▒┤ņØä ņĀ£Ļ│ĄĒĢśļŖö Ļ▓āņØ┤ļŗż. ļČäļ¬ģ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØä ĒżĒĢ©ĒĢśļŖö ņ╣śĻ┤ĆļČĆņØś ņÜ░ņŗØņØ┤Ļ│Ā, ņä▒ņØĖņØ┤ļØ╝ļ®┤ ņĀæĻĘ╝ņŚÉ ņ¢┤ļĀżņøĆņØ┤ ņŚåņØä ņ£äņ╣śņ×äņŚÉļÅä, ņÖäņĀäĒ׳ ļ¦╣ņČ£ ļÉśņ¦Ć ņĢŖņĢäņä£ ņÜ░ņŗØņØ┤ ņ╣śņØĆ ĒĢśļ░®ņŚÉ ņĪ┤ņ×¼ĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ļÅä ļ¦Äļŗż. ņØ┤ļŖö ņÖäņĀäĒĢ£ Ļ▓®ļ”¼ļ┐Éļ¦ī ņĢäļŗłļØ╝ ņØ┤Ēøä ņłśļ│ĄņØä ņ¢┤ļĀĄĻ▓ī ļ¦īļōżņ¢┤ ņśłĒøäņŚÉļÅä ņóŗņ¦Ć ņĢŖņØĆ ņśüĒ¢źņØä ņżä ņłś ņ׳ļŗż.

ņÜ░ņŗØņØ┤ Ļ╣ŖĻ│Ā ņ╣śļŻīĻ░Ć ņ¢┤ļĀĄļŗżĻ│Ā ņēĮĻ▓ī ļ░£ņ╣śļź╝ ņäĀĒāØĒĢĀ ņłśļÅä ņŚåļŗż. ņĢäņ¦ü ņä▒ņןņżæņØĖ ņĢäļÅÖņŚÉĻ▓ī ņ×äĒöīļ×ĆĒŖĖļź╝ ĒĢĀ ņłśļÅä ņŚåĻ│Ā, ļ░£ņ╣ś Ēøä ņ╣śņĪ░Ļ│©ņØś ņ£äņČĢļÅä Ļ│ĀļĀżĒĢ┤ņĢ╝ ĒĢĀ ļ¼ĖņĀ£ņØ┤ļŗż. ņä▒ņןņØ┤ ņÖäļŻīļÉĀ ļĢīĻ╣īņ¦Ć Ļ│ĄĻ░äņ£Āņ¦Ć ņןņ╣śļź╝ ņé¼ņÜ®ĒĢśļ®┤ņä£ ļ¬ć ļģäņØä ņ¦Ćļé┤ļŖö Ļ▓āņØĆ ĻĄ¼Ļ░Ģņ£äņāØ Ļ┤Ćļ”¼, ĒÖśņ×ÉņØś ļČłĒÄĖĻ░É ņĖĪļ®┤ņŚÉņä£ ņ░©ņäĀņ▒ģņØ┤ ļÉśņ¢┤ņĢ╝ ĒĢ£ļŗż. ļö░ļØ╝ņä£ ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śņØś Ļ▓ĮņÜ░, Ļ╣ŖņØĆ ņÜ░ņŗØņ£╝ļĪ£ ņśłĒøäĻ░Ć ļČłļ¤ēĒĢśĻ│Ā, Ē¢źĒøä ņ×¼ņ╣śļŻī Ēś╣ņØĆ ļ░£ņ╣ś Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ņ׳ļŹöļØ╝ļÅä Ēśä ņŗ£ņĀÉņŚÉņä£ļŖö ņ╣śņĢäļź╝ ņ£Āņ¦ĆĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖö ņ╣śļŻīļź╝ Ļ│äĒÜŹĒĢśļŖö Ļ▓āņØ┤ ņóŗļŗż. ĻĘĖ ņäĀĒāØ ņżæ, ņ╣śņĢä ņ×Éņ▓┤ņØś ņ╣śņłśņāØĒÖ£ļĀźņØä ņ£Āņ¦ĆĒĢĀ ļ┐É ņĢäļŗłļØ╝ ĒÖśņ×ÉņØś ĒśæņĪ░ļÅä ņĖĪļ®┤ņŚÉņä£ ļé┤ņøÉ ĒܤņłśĻ░Ć ņĀüņØĆ ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīļź╝ ņÜ░ņäĀ Ļ│ĀļĀżĒĢĀ ņłś ņ׳ņØä Ļ▓āņØ┤ļŗż.

ņĄ£ĻĘ╝ ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻī ņłĀņŗØņŚÉņä£ Ļ░ĢņĪ░ļÉśĻ│Ā ņ׳ļŖö Ļ▓āņØĆ ņäĖĻ░Ćņ¦ĆņØ┤ļŗż[2]. Ēśäļ»ĖĻ▓ĮņØś ņé¼ņÜ®, ņåīļÅģņĀ£ņØś ņé¼ņÜ®, ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā ņ╣╝ņŖśņŗżļ”¼ņ╝ĆņØ┤ĒŖĖ ņŗ£ļ®śĒŖĖņÖĆ Ļ░ÖņØĆ ņāØņ▓┤ņ╣£ĒÖöņĀüņØĖ ņ×¼ļŻīņØś ņé¼ņÜ®ņØ┤ļŗż. Ļ░üĻ░üņØś ļé┤ņÜ®ņŚÉ ļīĆĒĢ┤ ņé┤ĒÄ┤ļ│┤ļ®┤ņä£ ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śņŚÉņä£ Ļ│ĀļĀżĒĢĀ ņÜöņåīļōżļÅä ĒĢ©Ļ╗ś ņ¦Üņ¢┤ļ│┤Ļ▓Āļŗż.

ņ¢┤ļ¢ż ņ╣śĻ│╝ ņ╣śļŻīļōĀ ņ╣śļŻīļČĆņ£äļź╝ ļ░ØņØĆ ņĪ░ļ¬ģ ņĢäļל ĒÖĢļīĆĒĢ┤ņä£ ļ│╝ ņłś ņ׳ļŗżļ®┤, ņ╣śļŻīņØś ņ¦łņØĆ ļŗ¼ļØ╝ņ¦äļŗż. ĻĘ╝Ļ┤Ćņ╣śļŻī ņśüņŚŁņŚÉ ņŻ╝ļĪ£ ņé¼ņÜ®ļÉśĻ│Ā ņ׳ļŖö Ēśäļ»ĖĻ▓ĮņØĆ ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīņŚÉņä£ļÅä ņżæņÜöĒĢ£ ņŚŁĒĢĀņØä ĒĢ£ļŗż. ņ▓½ņ¦Ė, ļ¦©ļłłņ£╝ļĪ£ļŖö Ļ┤Ćņ░░ĒĢśĻĖ░ ņ¢┤ļĀżņÜ┤ ņ╣śņłś ļģĖņČ£ņØä ĒÖĢņØĖĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ļīĆļČĆļČäņØś ņ×äņāüĻ░ĆļŖö ņ╣śņłśĻ░Ć ļģĖņČ£ļÉśļ®┤ ļČēĻ▓ī ņČ£ĒśłņØ┤ ļÉśĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ņēĮĻ▓ī ņĢīņĢäņ▒ī ņłś ņ׳ņØä Ļ▓āņØ┤ļØ╝Ļ│Ā ņāØĻ░üĒĢ£ļŗż. ņ╣śņłś ļģĖņČ£ ļČĆņ£äĻ░Ć ļäōņØĆ Ļ▓ĮņÜ░ļØ╝ļ®┤ ņĢīņĢäņ▒äĻĖ░ ņēĮļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś ņĢäņŻ╝ ņ×æņØĆ pin point ļģĖņČ£, ļŹöĻĄ░ļŗżļéś ļģĖņČ£ļÉ£ ņ¦üĒøäņŚÉļŖö ņŻ╝ļ│ĆņØś ņāüņĢäņ¦łĻ│╝ ļ│äļŗżļźĖ ņ░©ņØ┤Ļ░Ć ņŚåĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ņĢīņĢäņ░©ļ”¼ņ¦Ć ļ¬╗ĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░Ļ░Ć ļ¦Äļŗż(Fig. 1). ļŹöĻĄ░ļŗżļéś ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śņØś Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉļŖö ņ╣śņłśĻ░üņØ┤ ļåÆĻ▓ī ņś¼ļØ╝ņÖĆ ņ׳ĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ĻĘ╝ņŗ¼ Ēś╣ņØĆ ņøÉņŗ¼ ņ╣śņłśĻ░ü ļģĖņČ£ņØ┤ ļ╣łļ▓łĒĢ£ļŹ░, Ļ│Āļ░░ņ£©ļĪ£ Ļ┤Ćņ░░ĒĢśņ¦Ć ņĢŖņØä Ļ▓ĮņÜ░ ņØ┤ļź╝ ļåōņ╣śĻĖ░ ņēĮĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ņŻ╝ņØśĒĢ┤ņĢ╝ ĒĢ£ļŗż.

ļæśņ¦Ė, Ēśäļ»ĖĻ▓Įņ£╝ļĪ£ ļģĖņČ£ļÉ£ ņ╣śņłśņØś ņāüĒā£ļź╝ ĒÖĢņØĖĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņśłņĀäņŚÉļŖö ņ╣śņłśĻ░Ć ļģĖņČ£ļÉĀ Ļ▓ĮņÜ░ ņśłĒøäĻ░Ć ņóŗņ¦Ć ņĢŖļŗżĻ│Ā ņŚ¼Ļ▓©ņĀĖņä£ Ļ░ĆĻĖēņĀü ņ╣śņłś ļģĖņČ£ņØä Ēö╝ĒĢśļĀżĻ│Ā Ē¢łļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś ņ¦ĆĻĖłņØĆ ņÜ░ņŗØņØä ņĀ£Ļ▒░ĒĢśĻ│Ā ņ╣śņłśĻ░Ć ļģĖņČ£ļÉ£ Ļ▓ĮņÜ░, ņ╣śņłś ņāüĒā£ļź╝ ĒÖĢņØĖĒĢśĻ│Ā ĒĢäņÜöĒĢ£ ņ▓śņ╣śĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖö ĻĖ░ĒÜīļØ╝Ļ│Ā ņāØĻ░üĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ņØ╝ļ░śņĀüņ£╝ļĪ£ļŖö ņ¦ĆĒśł ņ£Āļ¼┤ļź╝ ĒåĄĒĢ┤ ņ╣śņłśņØś ņŚ╝ņ”ØņĀĢļÅäļź╝ ĒīÉļŗ©ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. Ēśäļ»ĖĻ▓Į ĒĢśņŚÉņä£ļÅä ņ╣śņłśņØś ņŚ╝ņ”ØņĀĢļÅäļź╝ ņĢī ņłś ņ׳ļŖöļŹ░, ņŚ╝ņ”ØņŚÉ ņØ┤ĒÖśļÉ£ ņ╣śņłśļŖö ņ¦ĆĒśł ĒøäņŚÉļÅä ļŗżņåī ĒØÉļ¼╝ĒØÉļ¼╝ĒĢ£ Ēæ£ļ®┤ ņāüĒā£ļź╝ ļ│┤ņØ┤Ļ│Ā ņČ£ĒśłņØ┤ ņŖżļ®░ ļéśņśżļŖö ļ░śļ®┤, Ļ▒┤Ļ░ĢĒĢ£ ņ╣śņłśļŖö ņ¦ĆĒśłļÉ£ Ēæ£ļ®┤ņØ┤ ĒāäļĀźņØä ņ£Āņ¦ĆĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż(Fig. 2). ļČĆļČäņ╣śņłśņĀłļŗ©ņłĀņØś Ļ▓ĮņÜ░, ņ╣śņłśņØś Ēæ£ļ®┤ ņāüĒā£ļź╝ ļ│┤Ļ│Ā ņ╣śņłś ņĀ£Ļ▒░ ņĀĢļÅäļź╝ Ļ▓░ņĀĢĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖö Ļ▓āņØ┤ļŗż. ĒĢäņÜöĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░ ņČöĻ░ĆņĀüņ£╝ļĪ£ ņ╣śņłśļź╝ ņĀ£Ļ▒░ĒĢśĻ│Ā Ļ▒┤Ļ░ĢĒĢ£ ņ╣śņłśļ¦īņØä ļé©Ļ▓©ņä£ ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīņØś ņä▒Ļ│ĄļźĀņØä ļåÆņØ╝ ņłś ņ׳ļŗż.

ļ¦īņĢĮ ņ×äņāüņŚÉņä£ Ēśäļ»ĖĻ▓ĮņØä Ļ░¢ņČöĻĖ░ ņ¢┤ļĀĄļŗżļ®┤, ļŻ©ļ╣╝(loupe)ļź╝ ņé¼ņÜ®ĒĢśļŖö Ļ▓āļÅä ļÅäņøĆņØ┤ ļÉ£ļŗż. ĒÖĢļīĆĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖö ļ░░ņ£©ņŚÉ ĒĢ£Ļ│äĻ░Ć ņ׳ĻĖ┤ ĒĢśņ¦Ćļ¦ī, ļ│äļÅäņØś ņĪ░ļ¬ģņØä ļŗ¼ņĢäņä£ ņé¼ņÜ®ĒĢ£ļŗżļ®┤ ļ¦©ļłłņ£╝ļĪ£ ļ│┤ļŖö Ļ▓āļ│┤ļŗżļŖö Ēø©ņö¼ ņŗ£ņĢ╝ļź╝ Ļ░£ņäĀĒĢĀ ņłś ņ׳ņØä Ļ▓āņØ┤ļŗż.

ĻĘ╝Ļ┤Ćņ╣śļŻīļź╝ ĒĢĀ ļĢī ļ¤¼ļ▓äļīÉņØĆ ĒĢäņłś ņĪ░Ļ▒┤ņØ┤ļŗż. ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīņØś Ļ▓ĮņÜ░, ņ▓śņØīņŚÉļŖö ņÜ░ņŗØņØś ņĀ£Ļ▒░ņŚÉņä£ļČĆĒä░ ņŗ£ņ×æĒĢśĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ĻĘĖ ĒĢäņÜöņä▒ņØä Ļ░äĻ│╝ĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīņŚÉņä£ ļ¤¼ļ▓äļīÉņØś ņé¼ņÜ®ņØĆ ļŹöļŹöņÜ▒ ņżæņÜöĒĢśļŗż. ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīņŚÉņä£ ņżæņÜöĒĢ£ ņÜöņåī ņżæ ĒĢśļéśĻ░Ć ņČ®ļČäĒĢ£ ņåīļÅģ(disinfection)ņØ┤Ļ│Ā, ļ¤¼ļ▓äļīÉņØä ņé¼ņÜ®ĒĢ┤ņä£ ĒāĆņĢĪ ļ░Å ņ╣śņØĆ ņŚ┤ĻĄ¼ņĢĪņ£╝ļĪ£ļČĆĒä░ņØś ņśżņŚ╝ Ļ░ĆļŖźņä▒ņØä ņ░©ļŗ©ņŗ£ĒéżļŖö Ļ▓āņØĆ ĻĘĖ ņ▓½ļ▓łņ¦Ė ļŗ©Ļ│äņØ┤ļŗż.

ļ¼╝ļĪĀ ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śņŚÉņä£ ļ¤¼ļ▓äļīÉņØä ņןņ░®ĒĢśļŖö Ļ▓āņØĆ ņēĮņ¦Ć ņĢŖļŗż. ņÖäņĀäĒ׳ ļ¦╣ņČ£ļÉśņ¦Ć ņĢŖņĢä Ēü┤ļשĒöäĻ░Ć ļ»Ėļüäļ¤¼ņ¦ĆĻĖ░ ņēĮĻ│Ā, ļ¦×ļŖö Ēü┤ļשĒöäļź╝ ņ░ŠĻĖ░ļÅä ņ¢┤ļĀĄļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś ĻĘĖļ¤╝ņŚÉļÅä ļČłĻĄ¼ĒĢśĻ│Ā ļ░śļō£ņŗ£ ņןņ░®ĒĢśļŖö Ļ▓āņØ┤ ņóŗļŗż. ĒĢäņÜöĒĢśļŗżļ®┤ ņČ®ļČäĒĢ£ ļ¦łņĘ© Ēøä, ņ╣śņØĆņŚÉ Ēü┤ļשĒöäļź╝ ņ£äņ╣śņŗ£ĒéżĻ▒░ļéś, ļĀłņ¦äļīÉņ£╝ļĪ£ ņ╣śņĢä ņŻ╝ļ│ĆņØä ļ░Ćļ┤ēĒĢ┤ņä£ ĒāĆņĢĪņØś ļłäņČ£ņØä ļ¦ēņĢäņŻ╝ļŖö Ļ▓āļÅä ņóŗļŗż(Fig. 3).

ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śņŚÉņä£ ĒāĆņĢĪĻ│╝ Ļ▓®ļ”¼ļÉ£ ņ×æņŚģĒÖśĻ▓ĮņØä ļ¦īļōżĻĖ░ ņ£äĒĢ£ ļśÉļŗżļźĖ ļ░®ļ▓ĢņØĆ ņ¦Ćņ¦Ćļ░øņ¦Ć ļ¬╗ĒĢ£ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØä ļé©Ļ▓©ļåōļŖö Ļ▓āņØ┤ļŗż. ņØ╝ļ░śņĀüņ£╝ļĪ£ ņÜ░ņŗØņØä ņĀ£Ļ▒░ĒĢśĻ│Ā ļé©ņĢäņ׳ļŖö ņ¦Ćņ¦Ćļ░øņ¦Ć ļ¬╗ĒĢ£ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØĆ, ņČöĒøä ĒīīņĀł Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ļåÆĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ņĀ£Ļ▒░ĒĢśļŖö Ļ▓āņØ┤ ņøÉņ╣ÖņØ┤ļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śļŖö ļ¦╣ņČ£ ņżæņØ┤ļØ╝ļŖö ĒŖ╣ņłśĒĢ£ ņāüĒÖ®ņŚÉ ļåōņŚ¼ņĀĖ ņ׳ĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ, ņ╣śĻ┤ĆļČĆ ņØ╝ļČĆĻ░Ć ņ╣śņØĆ ĒĢśļ░®ņŚÉ ņĪ┤ņ×¼ĒĢśĻĖ░ļÅä ĒĢ£ļŗż. ņ¦Ćņ¦Ćļ░øņ¦Ć ļ¬╗ĒĢ£ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØä ņĀ£Ļ▒░ĒĢśĻ▓ī ļÉśļ®┤, ņ╣śņØĆņŚ┤ĻĄ¼ņĢĪņØ┤ ņÖĆļÅÖ ļé┤ļĪ£ ļäśņ¢┤ņś¼ Ļ░ĆļŖźņä▒ņØ┤ ņ׳ļŖö Ļ▓āņØ┤ļŗż. ļö░ļØ╝ņä£ ņČöĒøä ĒīīņĀłņØ┤ ņśłņāüļÉśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ļØ╝ļÅä ņÜ░ņäĀ ļ▓Ģļ×æņ¦łņØä ļé©Ļ▓©ļåōĻ▓ī ļÉśļ®┤, ņ╣śņłśĻ░Ć ļģĖņČ£ļÉśĻ│Ā ļŗżņŗ£ ņłśļ│ĄņĀ£ļĪ£ ļ│┤ĒśĖļÉśļŖö ņŗ£Ļ░äļÅÖņĢł ĒŖ╝ĒŖ╝ĒĢ£ ņÜĖĒāĆļ”¼ļĪ£ņä£ņØś ņŚŁĒĢĀņØä ĻĖ░ļīĆĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż(Fig. 4).

ĒāĆņĢĪņØś Ļ▓®ļ”¼Ļ░Ć ņל ņØ┤ļŻ©ņ¢┤ņĪīļŗżļ®┤, ņ░©ņĢäņŚ╝ņåīņé░ļéśĒŖĖļź©(NaOCl)ņØä ņØ┤ņÜ®ĒĢśņŚ¼ ļģĖņČ£ļÉ£ ņ╣śņłśļź╝ ņåīļÅģĒĢśļŖö Ļ│╝ņĀĢņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢśļŗż. ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīņŚÉņä£ NaOClņØś ņé¼ņÜ®ņØĆ ņ¦ĆĒśłņØä ņ£äĒĢ┤ ņŻ╝ļĪ£ ņé¼ņÜ®ĒĢ£ļŗż. ļģĖņČ£ļÉ£ ņ╣śņłśņŚÉņä£ ņČ£ĒśłņØ┤ ļ®łņČöņ¦Ć ņĢŖņ£╝ļ®┤, NaOClņŚÉ ņĀüņŗĀ ļ®┤ĻĄ¼ņØä ļģĖņČ£ļÉ£ ņ╣śņłśņŚÉ ņĀüņÜ®ĒĢśĻ│Ā 5-10ļČä ņĀĢļÅä ņĢĢļ░Ģ ņ¦ĆĒśłņØä ĒĢ£ļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś ņ¦ĆĒśł ļ┐É ņĢäļŗłļØ╝ ļģĖņČ£ļÉ£ ņ╣śņłśļź╝ ņåīļÅģĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ┤ņä£ļÅä NaOClņØ┤ ĒĢäņÜöĒĢśļŗż. NaOClņØś ņĪ░ņ¦ü ņÜ®ĒĢ┤ ĒÜ©Ļ│╝Ļ░Ć ņ╣śņłśņŚÉ ņ£äĒĢ┤ļź╝ Ļ░ĆĒĢśņ¦Ć ņĢŖņØäĻ╣ī Ļ▒▒ņĀĢĒĢĀ ņłś ņ׳ļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś NaOClņØĆ Ļ▒┤ņĀäĒĢ£ ņĪ░ņ¦üļ│┤ļŗż Ļ┤┤ņé¼ļÉ£ ņĪ░ņ¦üņØä ņäĀĒāØņĀüņ£╝ļĪ£ ņÜ®ĒĢ┤ņŗ£ĒéżĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ņ╣śņłśņŚÉ ļ»Ėņ╣śļŖö ņśüĒ¢źņØä Ļ▒▒ņĀĢĒĢĀ ĒĢäņÜöļŖö ņŚåļŗż[4].

2020ļģä, 2021ļģä Ballal ļō▒ņØĆ, ņÜ░ņŗØņ£╝ļĪ£ ņ╣śņłś ļģĖņČ£ļÉ£ ņ╣śņĢäņØś ņ¦üņĀæņ╣śņłśļ│ĄņĪ░ņłĀņŚÉņä£ 2.5%ņØś NaOClņØä ņØ┤ņÜ®ĒĢśņŚ¼ ņäĖņ▓ÖĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░, ņŗØņŚ╝ņłśļź╝ ņØ┤ņÜ®ĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉ ļ╣äĒĢ┤ ņłĀĒøä ļČłĒÄĖĻ░ÉĻ│╝ ĒåĄņ”ØņØä ļÅÖļ░śĒĢśļŖö ņ┤łĻĖ░ ņŗżĒī©Ļ░Ć Ļ░ÉņåīĒĢśĻ│Ā, ņāØņĪ┤ņŗ£Ļ░äņØĆ ļŹö ļŖśņ¢┤ļé¼ļŗżĻ│Ā ļ│┤Ļ│ĀĒĢśĻ│Ā ņ׳ļŗż[5,6]. ļö░ļØ╝ņä£ ņ¦ĆĒśł ĒĢäņÜö ņ£Āļ¼┤ņÖĆ ņāüĻ┤ĆņŚåņØ┤ NaOCl ņåīļÅģņĀ£ņØś ņé¼ņÜ®ņØĆ ĒĢäņÜöĒĢśļŗż.

MTA(mineral trioxide aggregate)ļŖö ĒśäņĪ┤ĒĢśļŖö ņ╣śĻ│╝ ņ×¼ļŻī ņżæ Ļ░Ćņן ņāØņ▓┤ņ╣£ĒÖöņĀüņØĖ ņ×¼ļŻīņØ┤ļŗż. 1994ļģä ņ╣śĻĘ╝ļŗ© ņłśņłĀņØś ņŚŁņČ®ņĀä ņ×¼ļŻīļĪ£ ņ▓śņØī ņåīĻ░£ļÉśņŚłņ¦Ćļ¦ī, ņāØņ▓┤ņ╣£ĒÖöņä▒ņØä ļ╣äļĪ»ĒĢśņŚ¼ ĒÅÉņćäļŖźļĀź, Ļ▓ĮņĪ░ņ¦ü ĒśĢņä▒ ļŖźļĀź ļō▒ņØś ņןņĀÉņØä Ļ░Ćņ¦Ćļ®┤ņä£ ņ╣śĻĘ╝ļŗ© ņłśņłĀ ņÖĖņŚÉļÅä ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻī, ņ▓£Ļ│Ą ņłśļ│Ą, ņ╣śņłś ņ×¼ņāØņłĀ ļō▒ ļŗżņ¢æĒĢ£ ļČäņĢ╝ņŚÉ ņé¼ņÜ®ļÉśĻ│Ā ņ׳ļŗż[7]. ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīņŚÉņä£ļÅä MTAļź╝ ņ╣śņłśļ│ĄņĪ░ņĀ£ļĪ£ ņØ┤ņÜ®ĒĢ£ Ļ▓ĮņÜ░, ņłśņé░ĒÖöņ╣╝ņŖś ņĀ£ņ×¼ļ│┤ļŗż ļŹö ņÜ░ņłśĒĢ£ ņä▒Ļ│Ąņ£©ņØä ļ│┤ņØ┤Ļ│Ā ņ׳ļŗż. ĻĘĖ ņ░©ņØ┤ļź╝ ņĪ░ņ¦üĒĢÖņĀüņ£╝ļĪ£ ļ│┤ņŚ¼ņżĆ ņŚ░ĻĄ¼Ļ░Ć ņ׳ļŗż. Nair ļō▒ņØĆ ņé¼ļ×īņØś ņĀ£3ļīĆĻĄ¼ņ╣śļź╝ ņØ┤ņÜ®ĒĢśņŚ¼ DycalŌōć (Dentsply, Charlotte, USA)Ļ│╝ ProRoot MTAŌōć (Dentsply, Tulsa, USA)ļź╝ ņØ┤ņÜ®ĒĢ£ ņ¦üņĀæņ╣śņłśļ│ĄņĪ░ņłĀņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢśĻ│Ā 1ņŻ╝, 1ļŗ¼, 3ļŗ¼ Ēøä ņĪ░ņ¦üĒĢÖņĀü ļČäņäØņØä ņŗ£Ē¢ēĒ¢łļŗż. ĻĘĖ Ļ▓░Ļ│╝, ProRoot MTAŌōć ĒĢśļ░®ņŚÉņä£ļŖö ņŚ╝ņ”Øļ░śņØæ ņŚåņØ┤ ļ¬ģĒÖĢĒĢ£ Ļ▓ĮņĪ░ņ¦ü barrier ĒśĢņä▒ņØ┤ Ļ┤Ćņ░░ļÉ£ ļ░śļ®┤, DycalŌōć ĒĢśļ░®ņŚÉ ĒśĢņä▒ļÉ£ Ļ▓ĮņĪ░ņ¦ü barrierņŚÉļŖö ŌĆśtunnel defectŌĆÖļØ╝Ļ│Ā ļČłļ”¼ļŖö ļŗżĻ│Ąņä▒ ĻĄ¼ņĪ░Ļ░Ć Ļ┤Ćņ░░ļÉśņŚłĻ│Ā, ĒĢśļ░®ņŚÉ ņŚ╝ņ”ØņäĖĒż ņ╣©ņ░®ļÅä Ļ┤Ćņ░░ļÉśņŚłļŗż[8]. ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ņĪ░ņ¦üĒĢÖņĀü ņ░©ņØ┤Ļ░Ć ņןĻĖ░ņĀüņØĖ ņ×äņāüņŚ░ĻĄ¼ Ļ▓░Ļ│╝ņØś ņ░©ņØ┤ļź╝ Ļ░ĆņĀĖņśżļŖö Ļ▓āņ£╝ļĪ£ ļ│┤ņØĖļŗż.

ProRoot MTAŌōćĻ░Ć ņåīĻ░£ļÉ£ ņØ┤ļל 20ņŚ¼ļģäņØ┤ ņ¦Ćļéśļ®┤ņä£ ĻĖ░ņĪ┤ MTAņØś ļŗ©ņĀÉņØä ļ│┤ņÖäĒĢ£ ļŗżņ¢æĒĢ£ ņĀ£ĒÆłļōżņØ┤ ņåīĻ░£ļÉśņŚłĻ│Ā ĻĄŁļé┤ ņŗ£ĒīÉņżæņØ┤ļŗż(Fig. 5). ņ¦ĆĻĖłņØĆ ņ╣╝ņŖśņŗżļ”¼ņ╝ĆņØ┤ĒŖĖ ņŗ£ļ®śĒŖĖ(calcium silicate cement), ļ░öņØ┤ņśżņäĖļØ╝ļ»╣ ņŗ£ļ®śĒŖĖ ļō▒ņ£╝ļĪ£ ļČłļ”¼ļŖöļŹ░, ļīĆļČĆļČä ĻĖ┤ Ļ▓ĮĒÖöņŗ£Ļ░ä, ļ│Ćņāē ļ¼ĖņĀ£ļź╝ ĒĢ┤Ļ▓░ĒĢ£ ņĀ£ĒÆłļōżņØ┤ļŗż. BiodentineŌōć(Septodent, Saint-Maur-des-Foss├®s, France)ņØś Ļ▓ĮņÜ░ ņĢäļ¦ÉĻ░ÉĒś╝ĒĢ®ĻĖ░ļź╝ ņØ┤ņÜ®ĒĢ┤ Ēś╝ĒĢ®ĒĢśņŚ¼ ĻĘĀņØ╝ĒĢ£ Ēś╝ĒĢ®ņØ┤ Ļ░ĆļŖźĒĢśĻ│Ā, ņĄ£ĻĘ╝ņŚÉ ņČ£ņŗ£ļÉ£ ŌĆśpremixed typeŌĆÖņØś ņĀ£ĒÆłļōżņØĆ ņ×¼ļŻīņØś Ēś╝ĒĢ®Ļ│╝ņĀĢņŚÉ ņāØĻĖĖ ņłś ņ׳ļŖö ļ¼╝ņä▒ņØś ņśżļźśļź╝ ņżäņØ┤ļŖö ņןņĀÉļÅä ņČöĻ░ĆļÉśņŚłļŗż(Fig.5). ņØ┤ļ¤¼ĒĢ£ ņĀ£ĒÆłļōżņØĆ ņŗ£ļ”░ņ¦Ćļéś ņ║ĪņŖÉĒśĢĒā£ļĪ£ ņĀ£Ļ│ĄļÉśņ¢┤ ļŗżļŻ©ĻĖ░ ņēĮļŗżļŖö ņןņĀÉĻ│╝ ĒĢ©Ļ╗ś ĻĖ░ņĪ┤ņØś ProRoot MTAŌōćņÖĆ ņ£Āņé¼ĒĢ£ ņāØņ▓┤ņ╣£ĒÖöņä▒, Ļ▓ĮņĪ░ņ¦ü ĒśĢņä▒ļŖźļĀźņØä Ļ░Ćņ¦äļŗżļŖö ņĀÉņØ┤ ņĄ£ĻĘ╝ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ ļ│┤Ļ│ĀļÉśņŚłļŗż[9].

ļ»Ėņä▒ņłÖņśüĻĄ¼ņ╣śļź╝ Ļ░Ćņ¦ä ņĢäļÅÖņØä ņ╣śļŻīĒĢĀ ļĢī, ņ╣śļŻī Ēܤņłśļź╝ ņżäņØ┤Ļ│Ā ņ╣śļŻī ņŗ£Ļ░äņØä ņżäņØ┤ļŖö ļČĆļČäņØĆ ņżæņÜöĒĢśļŗż. ļśÉĒĢ£ ņä▒ņØĖ ĒÖśņ×Éņ▓śļ¤╝ ĒÖśņ×ÉņŚÉĻ▓īņä£ ĒśæņĪ░ļź╝ ĻĄ¼ĒĢśĻĖ░ ņ¢┤ļĀĄĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ, ņłĀņ×ÉĻ░Ć ņĄ£ļīĆĒĢ£ ņÖäņĀäĒĢśĻ▓ī ņ╣śļŻīļź╝ ļ¦łļ¼┤ļ”¼ĒĢ┤ņŻ╝ņ¢┤ņĢ╝ ĒĢ£ļŗż. Ļ▓ĮĒÖöņŗ£Ļ░äņØ┤ ĻĖ┤ ņ╣śņłśļ│ĄņĪ░ņĀ£ ņ£äņŚÉ ņ×äņŗ£ ņłśļ│Ąņ×¼ļź╝ ļŹ«Ļ│Ā ņ╣śļŻīļź╝ ļ¦łļ¼┤ļ”¼ĒĢśĻ▓ī ļÉĀ Ļ▓ĮņÜ░, ļ»ĖņäĖļłäņČ£ļĪ£ ņØĖĒĢ£ ņŗżĒī© Ļ░ĆļŖźņä▒ņØä ļ░░ņĀ£ĒĢĀ ņłś ņŚåļŗż. ļ░śļ®┤, ņ┤łĻĖ░ Ļ▓ĮĒÖöņŗ£Ļ░äņØ┤ ņ¦¦ņØĆ ņŗ£ļ®śĒŖĖņØś Ļ▓ĮņÜ░, ļ│ĄņĪ░ņĀ£ ņĀüņÜ® Ēøä ĻĖĆļØ╝ņŖżņĢäņØ┤ņśżļģĖļ©Ė Ēś╣ņØĆ ļĀłņ¦ä ņĄ£ņóģ ņłśļ│ĄĻ╣īņ¦Ć ņÖäļŻīĒĢśņŚ¼ ņłĀņŗØņØś ņÖäņĀäņä▒ņØä ļ│┤ņןĒĢ┤ņżĆļŗżļŖö ņĖĪļ®┤ņŚÉņä£ ņ£Āļ”¼ĒĢśļŗż. ļśÉĒĢ£ Ēś╝ĒĢ® Ļ│╝ņĀĢ ņŚåņØ┤ ļ░öļĪ£ ņé¼ņÜ®ĒĢĀ ņłś ņ׳Ļ│Ā, ņŗ£ļ”░ņ¦Ćļéś ļŗłļōż ĒīüĻ│╝ ĒĢ©Ļ╗ś ņĀ£Ļ│ĄļÉśņ¢┤ ņĀüņÜ® ļ░®ļ▓ĢņØ┤ ņÜ®ņØ┤ĒĢ£ premixed typeņØĆ ņłĀņ×ÉņŚÉĻ▓ī ĒÄĖļ”¼ĒĢ©ņØä ņŻ╝ļ®┤ņä£ļÅä ņ×¼ļŻīļź╝ ļŗżļŻ©ļŖö Ļ│╝ņĀĢņŚÉņä£ ņāØĻĖ░ļŖö ņśżņ░©ļź╝ ņżäņŚ¼ņŻ╝ļŖö ņןņĀÉņØ┤ ņ׳ļŗż(Fig. 6).

ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻī ņżæ ņŗ£ļ®śĒŖĖļź╝ ņĀüņÜ®ĒĢĀ ļĢīļŖö ņāüņĢäņ¦łņØ┤ ņ¢ćĻ▓ī ļé©ņØĆ ļČĆņ£äĻ╣īņ¦Ć Ļ┤æļ▓öņ£äĒĢśĻ▓ī ņĀüņÜ®ĒĢśļŖö Ļ▓āņØ┤ ņóŗļŗż. ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śņØś Ļ▓ĮņÜ░, ļäōņØĆ ņāüņĢäņäĖĻ┤ĆņØś ņśüĒ¢źņ£╝ļĪ£ ņÜ░ņŗØņØ┤ ļ╣Āļź┤Ļ│Ā ļäōĻ▓ī ņ¦äĒ¢ēļÉśļŖö Ļ▓ĮĒ¢źņØ┤ ņ׳ļŗż. ņ╣śņłśĻ░Ć ļģĖņČ£ļÉśņ¦Ć ņĢŖņĢäļÅä ņ×öņĪ┤ ņāüņĢäņ¦łņØ┤ ņ¢ćĻ▓ī ļé©ņĢäņä£ ĒĢśļ░®ņØś ņ╣śņłśĻ░Ć ļČēĻ▓ī ļ╣äņ╣śļŖö ļČĆņ£äĻ░Ć ņ׳ļŗżļ®┤, Ļ░äņĀæņ╣śņłśļ│ĄņĪ░ņłĀņØä ĒåĄĒĢ┤ ĻĘĖ ļČĆņ£äļź╝ ņāØņ▓┤ņ╣£ĒÖöņĀüņØĖ ņ×¼ļŻīļĪ£ ļ│┤ĒśĖĒĢ┤ ņŻ╝ļŖö Ļ▓āņØ┤ ņóŗļŗż. ņ╣śņłśļź╝ ļ│┤ĒśĖĒĢśĻĖ░ ņ£äĒĢ£ ņĄ£ņåīĒĢ£ņØś ņāüņĢäņ¦ł ļæÉĻ╗śļŖö 0.5-2mmļĪ£ ņĢīļĀżņĀĖ ņ׳ļŖöļŹ░[10,11], ĻĘĖļ│┤ļŗż ņ¢ćĻ▓ī ļé©ņØĆ ņāüņĢäņ¦łņØĆ ņāüļČĆ ņ×¼ļŻīņØś ņśüĒ¢źņ£╝ļĪ£ļČĆĒä░ ņ╣śņłśļź╝ ņÖäņĀäĒ׳ ļ│┤ĒśĖĒĢśĻĖ░ ņ¢┤ļĀĄĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņØ┤ļŗż. ĻĘĖļ”¼Ļ│Ā ņ¦üņĀæņ╣śņłśļ│ĄņĪ░ņłĀ Ēś╣ņØĆ ļČĆļČäņ╣śņłśņĀłņĀ£ņłĀņØä ņŗ£Ē¢ēĒĢśļŖö Ļ▓ĮņÜ░ņŚÉļÅä, ņŻ╝ņ£äņØś ņ×öņĪ┤ ņāüņĢäņ¦ł ņ£äļĪ£ ņČ®ļČäĒ׳ ņŗ£ļ®śĒŖĖļź╝ ņĀüņÜ®ĒĢ┤ņŻ╝ļŖö Ļ▓āņØ┤ ĻČīņןļÉ£ļŗż(Fig. 7).

ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣śļØ╝Ļ│Ā ĒĢ┤ņä£ ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīņØś ņøÉņ╣ÖņØ┤ ļŗżļź┤ņ¦ĆļŖö ņĢŖļŗż. ļ¦ÄņØĆ ņŚ░ĻĄ¼ņŚÉņä£ ļ»Ėņä▒ņłÖ ņśüĻĄ¼ņ╣ś ņāØĒÖ£ņ╣śņłśņ╣śļŻīņØś ļåÆņØĆ ņä▒Ļ│ĄļźĀņØä ļ│┤Ļ│ĀĒĢśĻ│Ā ņ׳ĻĖ░ ļĢīļ¼ĖņŚÉ ņ×äņāüņŚÉņä£ ļČĆļŗ┤ņŚåņØ┤ ņäĀĒāØĒĢĀ ņłś ņ׳ļŖö ņłĀņŗØņØ┤ļŗż. ĻĘĖļ¤¼ļéś, ņŗżņĀ£ ņ×äņāüņŚÉņä£ ļ»Ėņä▒ņłÖņśüĻĄ¼ņ╣śļź╝ ņ╣śļŻīĒĢśļŖö Ļ│╝ņĀĢņŚÉņä£ ļīĆļ®┤ĒĢśļŖö ņłĀņŗØņāüņØś ņ¢┤ļĀżņøĆņØĆ ņśłņāüņ╣ś ļ¬╗ĒĢ£ ņŗżĒī©ņØś ņøÉņØĖņØ┤ ļÉśĻĖ░ļÅä ĒĢ£ļŗż. ļåÆņØĆ ņ╣śņłśĻ░ü, Ļ┤æļ▓öņ£äĒĢ£ ņÖĆļÅÖ, Ļ▓®ļ”¼Ļ░Ć ņ¢┤ļĀżņÜ┤ ņ╣śĻ┤ĆļČĆ ņ£äņ╣ś, ņśüĻĄ¼ ļ│┤ņ▓Āļ¼╝ ņĀ£ņ×æņØś ņ¢┤ļĀżņøĆ ļō▒ņŚÉ ļīĆĒĢ£ ņØ┤ĒĢ┤ļź╝ ļ░öĒāĢņ£╝ļĪ£ ņ╣śļŻīļź╝ ņŗ£ņ×æĒĢ£ļŗżļ®┤, ņłĀņŗØņØś ņśżļźśļź╝ ņżäņØ┤Ļ│Ā, ļ│┤ļŗż ņóŗņØĆ Ļ▓░Ļ│╝ļź╝ ņ¢╗ņØä ņłś ņ׳ņØä Ļ▓āņØ┤ļŗż.

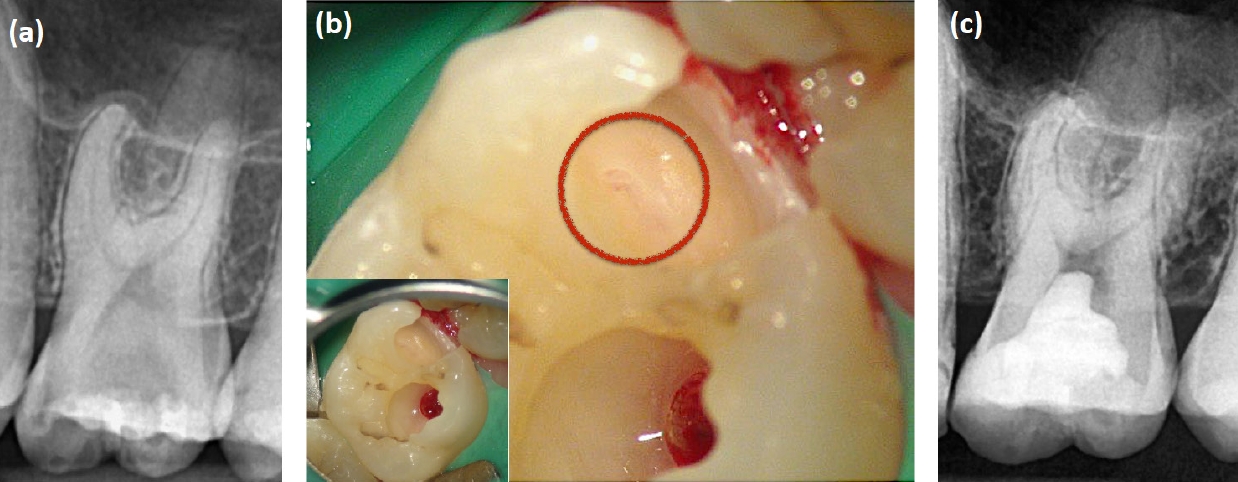

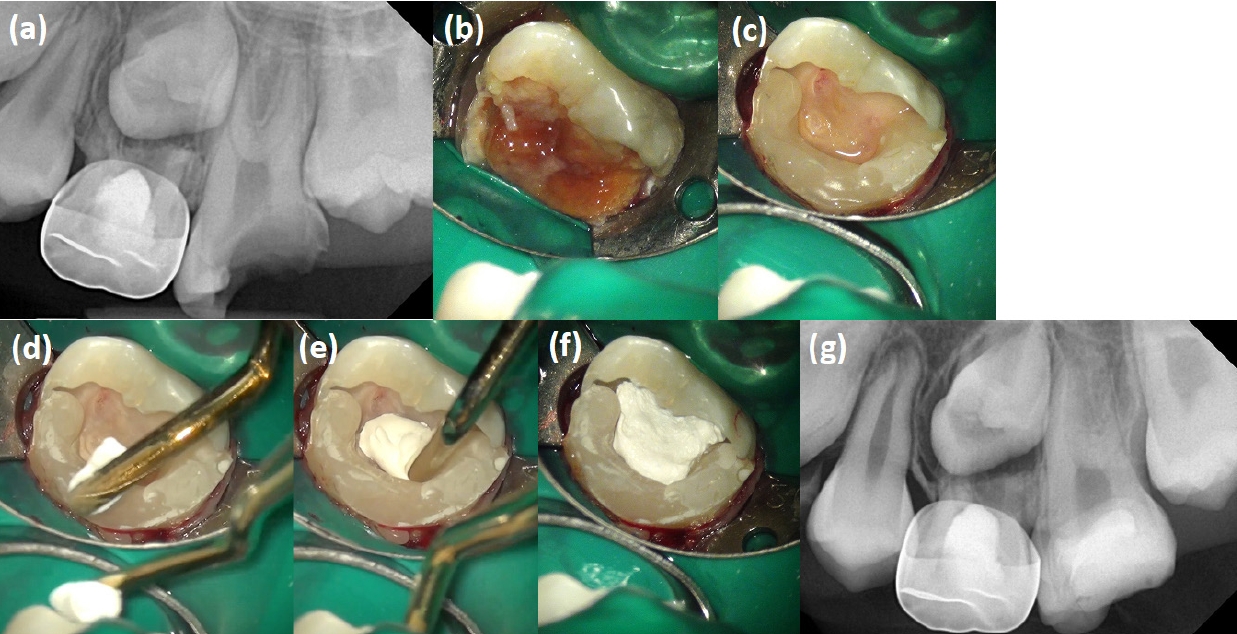

Figure┬Ā1.

A 14-year-old female patient underwent vital pulp therapy for occlusal and mesial caries on tooth #16. #26 (a) Unlike the occlusal caries, the mesial caries was relatively small. (b) After removing the mesial caries, a pinpoint pulp exposure, which was difficult to detect with the naked eye, was observed under high magnification of the microscope. There was no visible red bleeding, and it was hard to distinguish from the surrounding dentin. (c) Post-operative radiograph after direct pulp capping on the mesial side and partial pulpotomy on the occlusal surface.

Figure┬Ā2.

Pulpal Surface Condition. (a) Exposed pulp surface after the removal of residual caries. (b) Pulp surface after removal of inflamed superficial tissue and hemostasis. (c) After partial pulp removal and hemostasis, the remaining healthy pulp appears resilient, with no further bleeding seeping from the surface.

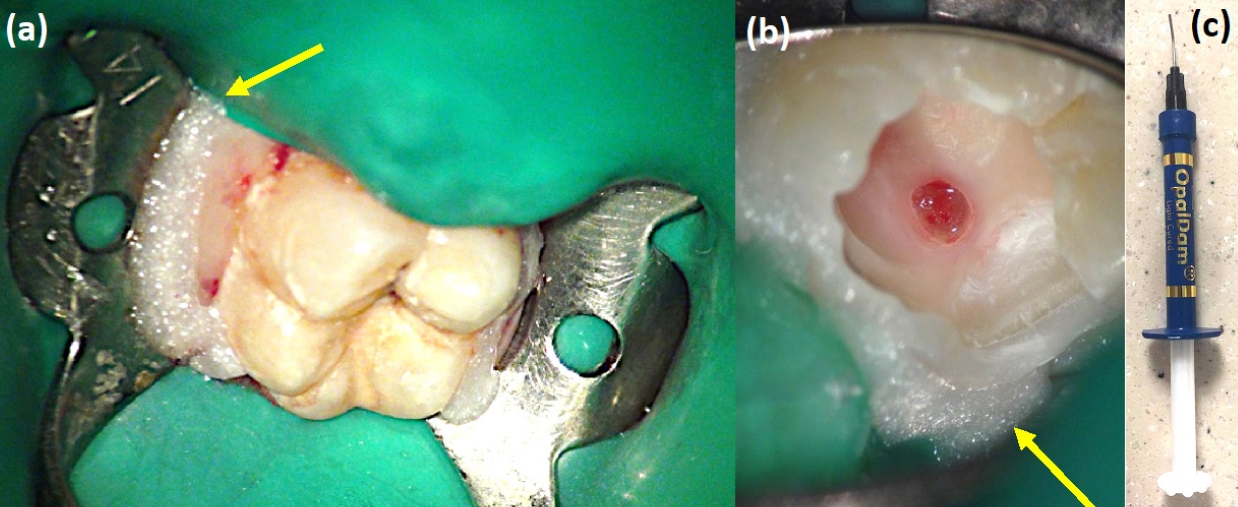

Figure┬Ā3.

A partially erupted tooth has its cervical area covered, making it difficult to secure a clamp properly. After adequate anesthesia, the clamp can be positioned on the gingiva, or OpaldamŌōć can be used to seal areas where saliva may seep in (yellow arrow)

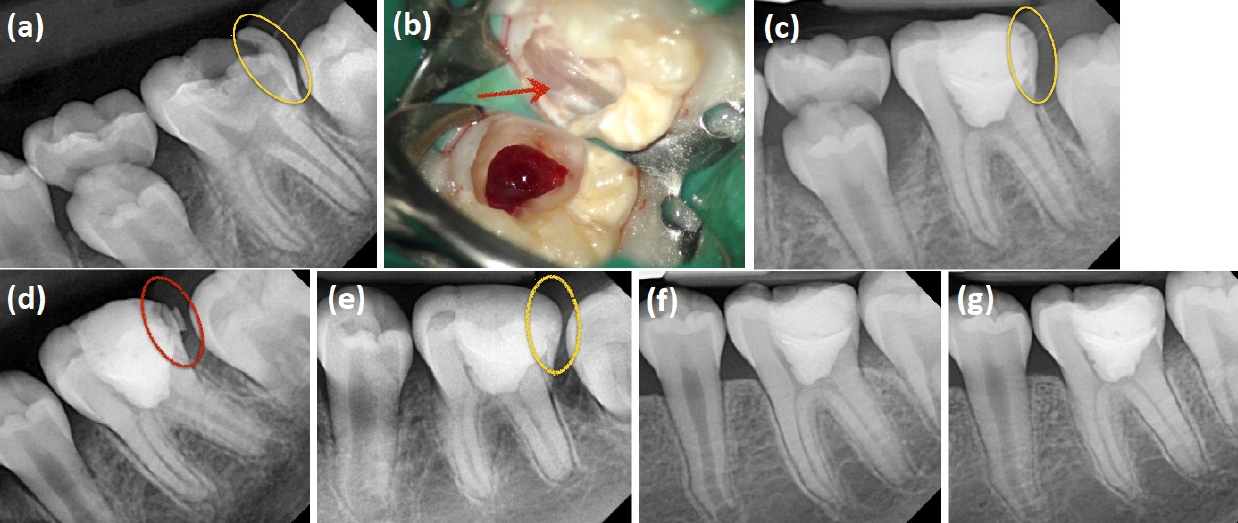

Figure┬Ā4.

Case of partial pulpotomy on the left mandibular first molar in a 10-year-old female patient. (a) The tooth was minimally erupted, with the occlusal surface nearly at the same level as the posterior gingiva. The distal enamel was thinly remaining (yellow circle). (b) After caries removal, only a thin layer of distal enamel remained, making the underlying gingival tissue visible through it (red arrow). (c) The partial pulpotomy was completed while preserving the thin enamel layer. (d) After four months, the patient returned with a fractured distal tooth structure, which was restored with resin. (e) At 10 months, the resin restoration remained intact without any issues. (f) 16-month and (g) 22-month follow-ups showed continued stability. Nearly two years after treatment, the permanent dentition had fully erupted, and tooth #36, along with adjacent teeth, had properly erupted. The patient is now scheduled to replace the resin restoration with an indirect restoration.

Figure┬Ā5.

Fast-setting bioceramic cements available in Korea. (a) RetroMTA (BioMTA, Seoul, Korea) (b) EndoCem MTA (Maruchi, Wonju, Korea) (c) Biodentine (Septodont, Saint-Maur-des-Foss├®s, France) (d) One-Fil PT (Mediclus, Cheongju, Korea) (e) Well-Root PT (Vericom, Chuncheon, Korea) (f) Endocem MTA Premixed Regular (Maruchi, Wonju, Korea) (a-c) use the traditional powder-liquid mixing system. Among them, (c) Biodentine can be mixed using an amalgamator, which ensures consistent and uniform mixing. (d), (e), and (f) are premixed types, meaning they can be used directly without mixing. (d) One-Fil PT comes in a syringe-type format, allowing application with resin instruments. (e) Well-Root PT is in a capsule format, which can be applied using a resin dispensing gun. (f) Endocem MTA Premixed Regular is an injectable type, provided with a needle tip for direct application.

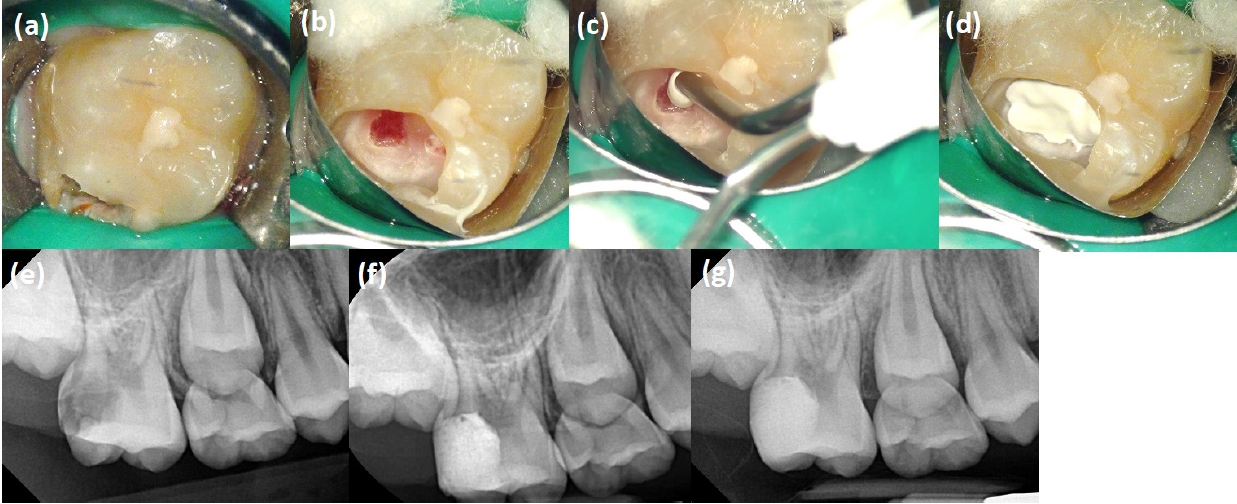

Figure┬Ā6.

Case of direct pulp capping on the right maxillary first molar in an 11-year-old female patient (a) Most of the caries were dentin-level lesions located subgingivally, making them difficult to detect with the naked eye. Fortunately, the matrix band was successfully placed. (b) After caries removal, the palatal pulp was exposed laterally. (c) Endocem MTA Premixed Regular (Maruchi, Wonju, Korea), which comes with a needle tip, was applied by directly injecting the cement onto the lateral exposure site. (d) Due to its high viscosity, the material remained stable even when applied to the lateral surface. (e) Pre-operative radiograph. (f) Temporary restoration with glass ionomer cement on the day of treatment.(g) Final composite resin restoration. Since the tooth is not yet fully erupted, replacement with an indirect restoration will be considered once eruption is complete.

Figure┬Ā7.

Case of direct pulp capping on the left maxillary first molar in an 11-year-old male patient who was recommended for extraction. The goal of treatment was to preserve the coronal space of tooth #26 until tooth #27 erupted. Considering the tooth structure and the patientŌĆÖs cooperation, post placement after root canal treatment was deferred. (a, b) Preoperative radiograph and clinical image. (c) Due to insufficient distal tooth structure, a thin glass ionomer wall was built first to aid in saliva isolation. Upon complete caries removal, the mesiobuccal pulp horn was exposed, and the pulp tissue appeared reddish and translucent in other areas. (d-f) After NaOCl disinfection, One-Fil PT (Mediclus, Cheongju, Korea) was applied using a resin instrument, spreading it widely to cover the entire pulp chamber roof. (g) Postoperative radiograph after glass ionomer restoration. An SS crown was ordered, and in the future, once the permanent dentition is fully developed, root canal treatment and post placement may be considered before final crown fabrication.

REFERENCES

2. European Society of Endodontology, Duncan HF, Galler KM, Tomson PL, Simon S, El-Karim I, Kundzina R et al. European Society of Endodontology position statement: management of deep caries and the exposed pulp. Int Endod J 2019;52:923ŌĆō34.

3. Cushley S, Duncan HF, Lappin MJ, Chua P, Elamin AD, Clarke M et al. Efficacy of direct pulp capping for management of cariously exposed pulps in permanent teeth: a systematic review and meta-analysis. Int Endod J 2021;54:556ŌĆō71.

4. Tawakoli PN, Ragnarsson KT, Rechenberg DK, Mohn D, Zehnder M et al. Effect of endodontic irrigants on biofilm matrix polysaccharides. Int Endod J 2017;50:153ŌĆō60.

5. Ballal NV, Duncan HF, Rai N, Jalan P, Zehnder M. Sodium hypochlorite reduces postoperative discomfort and painful early failure after carious exposure and direct pulp capping-initial findings of a randomized controlled trial. J Clin Med 2020;9:2408.

6. Ballal NV, Duncan HF, Wiedemeier DB, Rai N, Jalan P, Bhat V et al. MMP-9 levels and NaOCl lavage in randomized trial on direct pulp capping. J Dent Res 2021;101:414ŌĆō9.

7. Torabinejad M, Parirokh M. Mineral trioxide aggregate: a comprehensive literature review - part II: leakage and biocompatibility investigations. J Endod 2010;36:190ŌĆō202.

8. Nair PN, Duncan HF, Pitt Ford TR, Luder HU. Histological, ultrastructural and quantitative investigations on the response of healthy human pulps to experimental capping with mineral trioxide aggregate: a randomized controlled trial. Int Endod J 2008;41:128ŌĆō50.

-

METRICS

-

- 0 Crossref

- 0 Scopus

- 525 View

- 21 Download

- ORCID iDs

-

Minju Song

https://orcid.org/0000-0001-7586-2359 - Related articles

-

Occlusal concepts and considerations in implant supported prosthesis2020 August;58(8)

Pulp treatment for immature permanent teeth2019 August;57(8)

Considerations for Pulp therapy in primary teeth2019 August;57(8)

Oral Care and Considerations for Dental Treatment in Dementia Patients2018 April;56(4)

Clinical considerations for tooth wear measurement2017 May;55(5)

PDF Links

PDF Links PubReader

PubReader ePub Link

ePub Link Full text via DOI

Full text via DOI Download Citation

Download Citation Print

Print