근로복지공단 산업재해 자료를 이용한 악안면 외상 환자의 재치료 양상 분석

The Analysis of Retreatment Patterns in Maxillofacial Trauma Patients Using Data from the Korea Workers' Compensation and Welfare Service

Article information

Trans Abstract

Purpose

This study examines factors influencing re-treatment for rehabilitation following maxillofacial trauma from industrial accidents, focusing on location of trauma site.

Materials and Methods

A retrospective analysis was conducted using data from 13,306 workers with facial traumas from 2013 to 2023, provided by the Korea Workers' Compensation and Welfare Service. Variables such as age, gender, diagnosis, injured area, date of hospitalization, outpatient days, reason for re-treatment, and approval for re-treatment were examined. An analysis of the relationship between trauma site and re-treatment request was attempted using chi-square test.

Results

Approximately 15% of patients requested re-treatment. The re-treatment rate was highest in workers aged 40–49 (10.47%). Fractures of the mandible and tooth/alveolar bone injuries had the high rate of re-treatment for rehabilitation (p<0.05).

Conclusion

In maxillofacial traumas, the need for retreatment appears to be higher when there are functional problems such as occlusion.

Ⅰ. 서론 (Introduction)

국가통계포털의 산업재해 현황분석[1]에 따르면 2023년 산업재해자수는 136,796명으로 전년 대비 6,448명(4.9%) 증가하였으며, 연간 산업재해율은 2021년부터 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 근로 현장에서 발생하는 산업재해는 근로자에게 신체적, 정신적 피해를 유발할 수 있으며, 그 중에서도 특히 악안면 부위에 발생한 외상은 외모의 변형, 섭식 장애 등을 동반하는 심각한 후유증을 남길 수 있다[2]. 상악골, 하악골, 관골, 치조골, 안와 등 안면골의 골절 및 치아의 손상이 발생하면 일반적으로 수술적 또는 비수술적 치료로 관리되며, 기능적, 심미적 회복을 목표로 한다[3,4].

그러나 초기 치료가 적절하게 이루어졌음에도 불구하고 부정교합, 부정유합, 개구장애 등과 같은 합병증이 남아있는 경우가 빈번하게 발생한다[5]. 이러한 합병증은 근로자의 일상생활과 직업 복귀를 방해하며, 추가적인 치료를 위한 재요양을 필요로 하게 한다. 재요양은 근로자와 그 가족에게 추가적인 경제적 부담을 주며, 심리적 스트레스를 가중시키는 한편, 근로복지공단 재정 고갈을 야기하여 산업재해 보상 체계의 효율성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다[6].

따라서 저자는 산업재해에 기인한 악안면 외상 치료 이후에 잔존한 합병증으로 인한 재치료의 양상이 어떻게 나타나는지 알아보고자 하였다. 본 연구는 근로복지공단 빅데이터를 이용하여 산업재해로 인한 악안면 외상의 및 치료 후 잔존한 합병증으로 인한 재요양 신청 및 승인의 발생 양상을 조사하고, 발생 부위 별 재요양 신청 양상을 분석하여, 악안면 외상 치료 시 좀 더 유념해야 할 치료 전략을 제시하고자 한다.

Ⅱ. 대상 및 방법(Materials and Methods)

1. 연구 대상자 선정

본 연구는 2013년부터 2023년까지 11년의 기간 동안 산업재해로 인해서 안면골 골절 및 치아손상 상병을 진단받고, 공단 요양승인을 받은 근로자들을 대상으로 하였다. 일차 포함 기준은 산업재해로 안면 외상을 입고 요양 신청 및 승인으로 치료받은 근로자로 설정하였다. 상병은 부상병 포함하여 승인상병 전체가 포함되도록 검색하였다. 최초 요양이란 재해자가 특정 상병에 대해 연관성을 인정받아 해당 상병으로 치료를 진행하는 것을 의미하며, 재요양이란 최초 요양 이후 파생된 상병이나 불편함이 있을 때 이에 관한 심사를 통하여 승인을 받아 후속 치료를 진행하는 것을 의미한다. 초기 데이터 신청 시 포함된 상병의 목록은 다음과 같다.

1. 관골공의 골절 (S02.47),

1.1. 관골궁의 골절, 폐쇄성(S02.470)

1.2. 관골궁의 골절, 개방성(S02.471)

2. 광대뼈 및 상악골의 골절(S02.4),

2.1. 광대뼈 및 상악골의 기타골절(S02.48),

2.1.1. 광대뼈 및 상악골의 기타골절, 폐쇄성(S02.480),

2.1.2. 광대뼈 및 상악골의 기타골절, 개방성(S02.481)

2.2. 광대뼈 및 상악골의 상세불명 골절(S02.49)

2.2.1. 광대뼈 및 상악골의 상세불명 골절, 폐쇄성(S02.490)

2.2.2. 광대뼈 및 상악골의 상세불명 골절, 개방성(S02.491)

3. 안와바닥의 골절(S02.3)

3.1. 안와바닥의 골절, 폐쇄성(S02.30)

3.2. 안와바닥의 골절, 개방성(S02.31)

4. 안와내벽의 골절(S02.84)

4.1.1. 안와내벽의 골절, 폐쇄성(S02.840)

4.1.2. 안와내벽의 골절, 개방성(S02.841)

5. 안와천장의 골절(S02.13)

5.1. 안와천장의 골절, 폐쇄성(S02.130)

5.2. 안와천장의 골절, 개방성(S02.131)

6. 르포트Ⅰ의 골절(S02.42)

6.1. 르포트Ⅰ의 골절, 폐쇄성(S02.420)

6.2. 르포트Ⅰ의 골절, 개방성(S02.421)

7. 르포트Ⅱ의 골절(S02.43)

7.1. 르포트Ⅱ의 골절, 폐쇄성(S02.430)

7.2. 르포트Ⅱ의 골절, 개방성(S02.431)

8. 한쪽 르포트Ⅲ의 골절(S02.45)

8.1. 한쪽 르포트Ⅲ의 골절, 폐쇄성(S02.450)

8.2. 한쪽 르포트Ⅲ의 골절, 개방성(S02.451)

9. 양쪽 르포트Ⅲ의 골절(S02.46)

9.1. 양쪽 르포트Ⅲ의 골절, 폐쇄성(S02.460)

9.2. 양쪽 르포트Ⅲ의 골절, 개방성(S02.461)

10. 복합중안면 골절(S02.44)

10.1. 복합중안면 골절, 폐쇄성(S02.440)

10.2. 복합중안면 골절, 개방성(S02.441)

11. 비골의 골절(S02.2)

11.1. 비골의 골절, 폐쇄성(S02.20)

11.2. 비골의 골절, 개방성(S02.21)

12. 비-안와-사골의 골절(S02.72)

12.1. 비-안와-사골의 골절, 폐쇄성(S02.720)

12.2. 비-안와-사골의 골절, 개방성(S02.721)

13. 치아의 파절(S02.5)

13.1. 에나멜만의 파절(S02.52)

13.2. 치수침범이 없는 치관의 파절(S02.53)

13.3. 치수침범이 있는 치관의 파절(S02.54)

13.4. 치근의 파절(S02.55)

13.5.치근을 포함한 치관의 파절(S02.56)

13.6.치아의 다발성 파절(S02.57)

13.7.치아의 상세불명 파절(S02.59)

14. 치아의 탈구(S03.2)

14.1. 치아의 아탈구(S03.20)

14.2. 치아의 함입 또는 탈출(S03.21)

14.3. 치아의 박리(완전탈구)(S03.22)

14.3. 상세불명의 치아의 탈구(S03.29)

15. 치조골의 골절(S02.82)

15.1 치조골의 골절, 폐쇄성(S02.820)

15.2 치조골의 골절, 개방성(S02.821)

16. 하악골의 골절(S02.6)

16.1. 관절돌기의 골절(S02.62)

16.2. 아래관절돌기의 골절(S02.63)

16.3. 갈고리돌기의 골절(S02.64)

16.4. 가지의 골절(S02.65)

16.5. 각의 골절(S02.66)

16.6. 결합부위의 골절(S02.67)

16.7. 하악골 기타부위의 골절(S02.68)

16.8. 하악골의 상세불명 부위의 골절(S02.69).

제외 기준은 최초요양 승인일이 2013년 1월 1일 이전인 경우(데이터 세부 항목의 부재), 재요양 사유가 악안면 외상이 아닌 경우, 그리고 초기 요양 시 악안면 외상과 무관한 상병으로 요양을 받은 경우로 하였다. 초기 제공받은 연구대상자는 15,562명이었으며, 이 후 검수 및 환자 정보 통합을 통해서 상기 제외 기준을 충족한 최종 연구대상은 13,306명이었다.

2. 연구 윤리

본 연구는 후향적 연구로 진행되었으며, 연구의 윤리적 적합성을 평가받기 위해 고려대학교 의료원의 기관생명윤리위원회의 심의를 거쳐 승인되었다(승인번호: 2023GR0416). 연구에 사용된 모든 데이터는 근로복지공단 빅데이터 센터로부터 익명화 된 상태로 제공받았으며, 연구의 목적 외에는 사용되지 않았다.

3. 데이터 추출 및 분석

추출된 연구 데이터는 환자의 연령, 성별, 요양 승인 및 종결일, 업종, 재해발생 형태(업무상 사고, 업무상 질병, 출퇴근 재해), 진단명, 상병코드, 주상병 및 부상병명, 상해부위, 입원일, 통원일, 요양일수, 재요양 사유, 재요양 승인 여부, 재요양 승인 및 종결일, 재요양 입원일 및 통원일이었다. 추출된 데이터 중에 재해자의 종사 업종 정보는 너무 다양하여 연구에 포함시키지 않았다.

전체 환자군의 연령, 성별 분포를 조사하였고, 재요양 신청 비율 및 승인비율, 입원일, 통원일, 요양일의 기술 통계량을 조사하였다. 또한 앞서 언급한 세부진단명에 따라서 환자 데이터를 분류한 후, 외상 부위별 연령, 성별 분포를 조사하였고, 재요양 신청 및 승인 비율, 입원일, 통원일, 요양일의 기술 통계량을 조사하였다. 또한 외상 부위별 재해발생 형태를 업무상 사고, 업무상 질병, 출퇴근 재해로 분류하여 각각의 비율을 조사하였다. 마지막으로 외상 부위에 따른 재요양 신청과의 관련성에 대한 통계학적 분석을 시도하였다.

4. 통계학적 방법

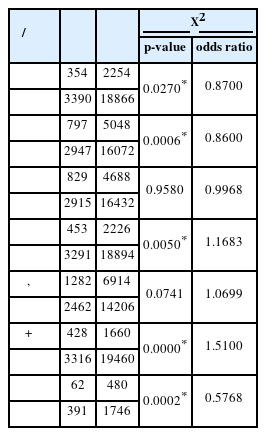

연구에서는 외상의 세부 상병을 지정 상병과 기타 상병으로 분류한 후, 두 가지 범주에 따른 재요양 신청률을 비교하기 위해 2x2 교차표를 생성하였다. 이를 바탕으로 외상 부위가 재요양 신청에 미치는 영향을 통계적으로 검증하기 위해 통계 분석을 시행하였다. 각 셀의 기대도수가 충분히 큰 수였기에 통계 방법으로는 카이제곱 검정(chi-square test)을 채택하여 사용하였다.

외상 세부 상병은 크게 관골, 안와, 상악골, 하악골, 상악골+하악골, 치아+치조골로 구분하였으며, 특히 하악골의 경우 전체 하악골 분석 외에도 턱관절(temporomandibular joint, TMJ) 부위를 별도로 분석하여 더 세밀한 분석을 수행하였다.

통계 검정 결과로부터, 각 외상 부위가 재요양 신청에 미치는 영향력을 확인하기 위해 odds ratio를 계산하였다. Odds ratio는 특정 외상 부위가 다른 부위에 비해 재요양 신청 가능성을 얼마나 더 높이거나 낮추는지를 정량적으로 나타내는 지표이다. 또한, 각 통계적 검정의 신뢰성을 평가하기 위해 p-value를 산출하였으며, 연구에서 설정한 유의수준은 0.05였다. 모든 통계 분석은 SPSS ver 26(IBM corporation, Armonk, NY, USA) 프로그램을 사용하여 수행되었다.

Ⅲ. 결과 (Results)

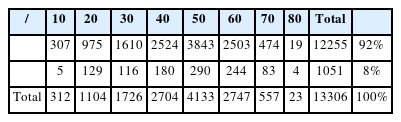

본 연구 대상 전체 인원의 특성을 분석한 결과는 Table 1, 2에 정리되어 있다. 전체 인원 13,306명 중 50대가 4,133명으로 가장 많았고 60대, 40대 순서로 뒤를 이었다. 전체 인원 중 남성은 12,255명, 여성은 1,051명으로 성비는 92:8로 나타났다. 전체 평균 연령은 49.45세였으며, 입원일, 통원일, 요양일은 각각 77.3±182.2일, 212±244.5일, 287±312.3일로 집계되었다. 재해발생형태에 따른 분류로는 업무상 사고가 12,296명(92.41%)로 가장 높은 비율을 차지했고 출퇴근 재해가 989명(7.43%), 업무상 질병이 22명(0.17%)를 차지했다.

연령대 별 재요양 신청률을 분석한 결과, 40대 근로자에서 재요양 신청률이 약 10.47%로 나타났고, 30대 근로자는 약 9.97%, 50대 근로자는 약 9.01%, 60대 근로자는 약 8.18%로 나타났다. 연령대 별 요양 기간 분석 결과, 40대 환자들이 평균 387.9±481.9일, 50대 환자들이 평균 377±454.9일로 나타났으며, 20대 및 30대 환자들은 각각 평균 298.2± 385.1일, 329.9±445.1일로 관찰되었다.

세부 외상 부위에 따른 재요양 신청률의 경우, 르포트 Ⅱ 골절과 하악각의 골절이 약 22%로, 치아의 손상과 하악골 결합부위 골절이 약 21%로 관찰되었다. 재요양 승인률 또한 신청률과 비슷한 경향이 관찰되었다. 외상 부위에 따른 입원일, 통원일, 요양일의 경우, 치조골 골절이 각각 187.3±95.8일, 250±96.6일, 437.3±192.1일, 광대뼈 및 상악골의 골절이 122.6±126.2일, 170.1±125.3일, 292.7±219.2일, 하악골 관절돌기 골절이 112.3±182.3일, 382.3±373.9일, 494.5±552일로 관찰되었다. 이 부위들은 기타 외상 부위에 비해 비교적 긴 요양 기간을 요구하였다.

외상 부위에 따른 재요양 신청과의 관련성의 경우, 치조골 골절과 하악골 골절의 경우 기타부위에 비해 재요양 신청률이 더 높았으며, 통계적으로 유의한 결과를 보였다(p < 0.05). 또한 관골궁 골절 및 안와 골절의 경우 기타부위와 비교하여 재요양 신청률이 더 낮았으며, 하악골 관절돌기의 경우 다른 하악골 부위와 비교하여 재요양 신청률이 더 낮았다(p < 0.05, Table 3).

Ⅳ. 고찰 (Discussion)

국정모니터링시스템(e-나라지표)에 따르면 산업재해(산재) 보험은 1963년에 최초로 시행된 이래로, 지속적으로 적용 기준이 확대되어 현재는 1인 미만의 사업장도 선택적으로 가입이 가능하며, 2023년 기준 산재보험에 가입되어 있는 근로자 수는 2211만9851명, 산재 적용 사업장 수는 305만4994곳으로 보고되고 있다. 가입자 수 증가에 따라 요양 신청 및 승인 건수도 지속적으로 증가해 2022년 기준 연간 150,862건의 신청이 있었고, 135,983건의 요양 승인이 있었다[7]. 이처럼 수많은 산업현장에서 많은 건수의 재해가 발생하고 있으며, 본 연구 조사 결과 악안면 외상의 승인 건수는 연간 약 2,000건으로 전체 건수 대비 약 2% 정도로 관찰되었다.

본 연구에서 관찰된 연령대에 따른 재요양 신청률 및 승인률의 경우 40대 근로자들의 재요양 신청률이 가장 높았는데, 이는 이 연령대가 경제적, 사회적 책임이 중대하고, 신체적 활동성 또한 활발한 시기임을 반영한다. 40대 근로자들은 직업 복귀에 대한 압력이 크며, 이로 인해 외상 후 빠른 회복을 필요로 한다. 특히 반복적인 치료와 재활이 요구되는 경우가 많으며, 이는 해당 연령대의 재요양 신청률이 높다는 점을 설명해 준다. 이는 Park et al. (2024) [8]이 제시한 연령에 따른 근로자의 부상에 관한 기존 연구 결과와도 일치한다. 반면, 60대 이상의 고령 근로자들의 재요양 신청률은 상대적으로 낮았지만, 요양 기간이 길어지는 경향이 있었다. 이는 고령 근로자들의 신체적 퇴행과 회복 속도의 감소를 보여주며, 장기적인 치료와 재활 프로그램의 필요성을 시사한다[9].

외상 부위에 따른 재요양 신청률의 차이는 기능적, 심미적 회복의 요구와 밀접하게 관련되어 있다. 본 연구에서 치조골, 하악골의 손상이 다른 골절에 비해서 재요양 신청이 더 많았음이 관찰되었다. 이와 반대로 하악골 관절 돌기, 관골궁 및 안와의 경우 재요양 신청이 다른 부위에 비해 유의하게 낮음이 관찰되었다.

치아 및 치조골 손상은 구강 기능 복원뿐만 아니라 심미적 요구와도 밀접한 관련이 있어, 복잡한 치조골 재건을 동반한 임플란트 식립이 필요할 경우 요양 기간이 장기화될 수 있다[10]. 또한, 환자가 수상 후 응급실 내원 시 두개부 손상 등의 중증 손상이 동반된 경우, 상대적으로 life threatening 가능성이 적은 치과적 처치가 간과되는 경우가 많으며, 국내 의료기관의 상당수가 치과 응급진료가 불가능한 경우가 많아 치아 및 치조골 손상의 초기 처치가 이루어지지 않는 경우가 많다. 이러한 요인들이 재해자의 재요양 요구도를 높였을 것으로 추정된다.

하악골은 교합 및 저작과 같은 기능적 부분과 밀접한 관계가 있는 안면골 부위로 악안면 골절 치료 시 기능 회복의 중요성이 큰 부위이며 이는 환자의 사회적 복귀와 심리적 안정에도 필수적인 요건이다[11]. 초기 치료가 실패할 경우 환자는 저작, 발음, 개구장애와 같은 지속적인 기능적 장애를 경험하게 될 수 있어 재요양 신청률이 다른 부위에 비해 높은 경향을 보인다[12]. 하악골 골절은 복잡한 재활 과정을 요구하며, 특히 기능적 회복을 위한 장기적인 재활 계획이 필수적이다[13]. 또한 하악골 골절 환자들 중 특히 고령 환자들은 회복 속도가 느리고, 재활 기간이 길어지는 경향이 있어 재요양 신청이 빈번할 가능성이 있다[14]. 특히, 치유 후에도 잔존하는 기능적 장애는 근로자의 일상생활과 직업 복귀를 어렵게 만들고, 재요양 신청의 주요 원인이 된다.

다만 관절돌기에 한정하였을 때는 오히려 재요양 신청률이 낮았는데, 이는 다음과 같이 해석해볼 수 있다. 하악골 관절돌기 골절의 경우 관혈적, 비관혈적 처치가 혼재되어 나타나는 경우가 많으며 비관혈적 처치를 받은 환자의 경우, 심한 교합 혹은 저작의 문제가 나타나지 않는다면 추가적인 수술의 필요성을 느끼지 못하는 경우가 있을 수 있다[15]. 또한 세부 상병이다보니 제공받은 데이터에서 상대적으로 n수가 적었기에 낮은 기대빈도가 bias로 작용했을 수 있다. 추후 더 큰 표본을 통한 검증이 필요할 수 있겠다.

마찬가지의 관점으로, 관골궁 골절의 경우 gillis approach를 통한 close reduction을 시행하는 경우가 많고, 골절편의 완벽한 접합이 이루어지지 않아도 개구제한과 같은 임상적인 문제만 발생하지 않는다면 환자가 느끼는 불편감이 없는 경우가 많다[16]. 또한 관골궁 단독 골절인 경우, 비관혈적 처치가 더 나은 예후를 보였다는 연구도 있다[17]. 이러한 이유로 관골궁 골절의 재요양 신청률이 상대적으로 낮았다고 생각된다. 안와 골절은 재요양의 신청이 합병증의 상병으로 진행되었기 때문에 유사한 결과가 나왔다고 생각된다. 안와골절의 경우 수술 시 변위된 골편의 완벽한 복원보다는 안구의 herniation및 복시와 같은 기능적 합병증을 방지하는 것에 수술의 초점이 맞춰져 있다. 따라서 수술 시 polydioxanone sheet 혹은 titanium mesh 등을 이용하여 안구의 herniation을 방지하는 방향으로 진행된다[18]. 안와 골절의 가장 흔한 합병증으로는 안구함몰(enophthalmos), 복시(diplopia), 안검외반(ectropion) 등이 있으며 수술적으로, retrobulbar hemorrhage와 같은 응급처치를 요하는 합병증을 제외하고는 재수술을 필요로 하는 경우가 적다[19,20]. 이러한 안구증상 관련하여 재요양을 신청하는 경우 주상병이 안와골절이 아닌 안구함몰, 복시 등 최초 질환 이후에 파생된 기능적 합병증과 관련된 상병으로 신청되기 때문에 본 연구에서처럼 재요양 기준을 골절 상병으로 설정하였을 때 스크리닝 상의 오류로 재요양 신청률이 상대적으로 낮게 관찰되었을 수 있다.

빅데이터 연구의 경우, 현재 우리나라에서 사용할 수 있는 데이터 베이스는 건강보험심사평가원, 건강보험공단, 국민건강영양조사, 국가응급진료정보망, 통계청 마이크로데이터, 국가데이터포털 등이 있다. 현재 대부분의 기관의 경우 데이터 소스가 오픈되어 있고 원격 접속이 가능하며, 소정의 이용료를 지불하고 데이터 접근이 가능하다. 근로복지공단의 경우 아직 데이터베이스 망이 구축중인 단계로, 현재는 데이터 소스의 자유로운 접근은 불가능하나, 추후 확대될 예정에 있다.

분석의 한계점으로 산재보험은 국민연금이 아닌 각종 특수직역연금(공무원연금, 군인연금, 사학연금, 별정우체국연금) 가입자에게는 적용되지 않기 때문에, 전국민의 상해를 커버하지 않으며, 결국에 본 연구에 사용된 데이터는 국내 인구 표본집단의 데이터라는 점이 있다. 또한 근로복지공단으로부터 받은 원시 자료의 특성 상 수집이 어렵거나 censoring된 데이터도 많았기에 분석에 어려움이 있었다. 저자는 외상부위 외에도 관혈적 수술 유무와 같은 치료 방식의 차이가 재요양 신청에 미치는 영향을 분석하고 싶었으나 병원 데이터와의 연결이 어려운 관계로 수행하지 못하였다. 또한 한 환자가 진단받은 중복 상병에 대해 분리하여 분석하는 것이 어려워서 전체 환자수보다 부위별 골절 발생 건수의 총합이 상대적으로 높은 수로 집계되었다는 점도 연구의 bias로 작용했을 수 있다. 그리고 좀 더 자세한 연구를 위해서는 안면골 골절 치료 과정과 이후 구강기능 회복 과정을 명확히 구분하여 분석할 필요가 있으며, 이는 빅데이터와 병원데이터 간의 결합이 가능해진다면 구체적인 분석이 가능하리라 여겨진다. 또한 심리적 요인, 사회적 지지, 경제적 부담과 같은 비의학적 요인들이 재요양 신청에 미치는 영향을 분석하는 다학제적 접근이 필요하다[21].

본 연구는 빅데이터를 이용하여 산업재해로 인한 악안면 외상 환자들의 재요양 신청 및 승인 과정에서 영향을 미치는 요인을 종합적으로 분석한 첫 연구로서, 임상 및 재활 과정에서 중요한 기초자료를 제공한다는 의의가 있다. 특히 교합 같은 기능적 요인과 관련된 외상 부위가 상대적으로 높은 재치료의 요구도가 있다는 사실을 확인하였다. 이러한 연구 결과는 악안면 외상의 치료에서 교합과 같은 기능적 지식을 충분히 갖춘 치과의사, 특히 구강악안면외과의의 역할이 중요하고 반드시 필요함을 의미한다. 본 연구에서 도출한 내용을 고려하여 단순히 심미에 국한하지 않고, 악안면 외상의 치료 및 재활 과정에서의 기능적 맞춤형 접근을 수행한다면 향후 재요양 신청률 감소와 의료비용 및 공단 재정의 절감, 그리고 근로자의 빠른 직업 복귀에 기여할 수 있을 것이다.

Notes

이해상충의 유무

저자들은 이해상충이 없음을 선언함.

FUNDING

This work was supported by National IT Industry Promotion Agency (NIPA) grant funded by the Korea government (MSIT) (S1402-23-1001, AI Diagnostic Assisted Virtual Surgery and Digital Surgical Guide for Dental Implant Treatment in the Post-Aged Society: A Multicenter Clinical Demonstration).