생리적 구취증 환자들의 내원 시 진찰 및 검사과정과 생리적 구취증 예방을 위한 개별상담절차의 제안에 관한 연구

A study on the proposal of diagnostic tests and personalized counseling procedure that can be used for patients with physiological halitosis

Article information

Trans Abstract

Objectives

The authors enlightened the physiological halitosis patients to prevent the occurrence of oral malodor by eliminating the physical causes that contribute to causing oral malodor on their own. We would like to propose a personalized counseling procedure that can help the physiological halitosis patients escape from their oral malodor.

Materials and Methods

We retrospectively examined the medical records of 148 adult men and women aged 19 or older who visited the KUMC Oral Malodor Clinic from 2017 to 2023, diagnosed with physiological halitosis, and instructed on oral malodor prevention methods through a personalized counseling program designed by the authors. We investigated and recorded 15 variables excluding the patient's personal information, analyzed them statistically, classified statistically significant variables that could contribute to the occurrence of oral malodor, and analyzed the correlation between these variables to identify statistically significant variables.

Results

In order to secure data for individual counseling instruction, the results of a saliva test, the photographs of the tongue condition taken and read, and recording of imaging of the throat using an intraoral camera and reading were required.

Conclusions

After comprehensively analyzing all information obtained from patients with physiological halitosis and inferring correlations, personalized counseling contents were organized into visual materials to provide personalized counseling for the prevention of physiological halitosis, and a personalized counseling by these materials could be suggested as one of the physiological halitosis prevention methods.

I. 서론

구취란 본인 또는 제3자가 불쾌하다고 느끼는 호기를 말하며, 구취증은 생리적, 신체적, 정신적인 원인에 의한 구취에 대해 불안을 느끼는 증상을 말한다[1]. 과거에는 구취증을 인지하는 대상에 따라 자취증(self-reported halitosis, subjective halitosis)과 타취증(objective halitosis)으로 구분하기도 하였고, 진성 구취증(genuine halitosis), 가성 구취증(pseudohalitosis), 구취 공포증(halitophobia)으로 구분하여 사용하기도 하였다[2]. 일본 구취학회(Japanese Academy of Malodor Syndrome, JAMS)와 대한예방치과·구강보건학회(KAPDOH) 산하 구취조절연구회에서는 구취를 생리적 구취증과 병적 구취증으로 구분하고 있으며[1,3], 이 분류법에 의한 생리적 구취증이란, 건강한 사람에게서 육체적, 정신적 상태에 따라 발생하는 구취로, 일상적인 대화 시에 상대가 불쾌감을 느끼거나 본인이 자각하는 구취증이며, 잠에서 깨어났을 때나 공복 상태, 긴장 상태이거나 피로할 때, 여성의 생리 변동 시기, 임신 및 사춘기 연령 시기, 갱년기 및 노인 연령대, 그리고, 기호품, 음식물, 약물을 복용 후 나타나는 구취증을 생리적 구취증으로 분류한다[1~4].

구취증을 진단하기 위해서는 다양한 방법이 시행되고 있지만, 우선 구취증을 호소하고 있는 환자로부터 다양한 정보를 얻는 과정이 필요하다. 이를 위해서 문진 및 설문 조사법이 많이 활용되고 있으며, 환자의 구취를 측정하는 방법으로는 술자의 후각을 이용하여 직접 맡아보고 평가하는 관능검사법이 타당도가 높은 방법(gold standard)으로 인정되고 있다[1]. 최근 국내외 연구 동향을 살펴보면, Gurpinar 등은[5] 새로이 특이적인 진찰도구로 설문지를 개발하면서 이와 함께 관능검사와 휘발성 황화합물 측정이 보조적으로 필요하다고 주장한 바 있고, Oshiro 등[6]은 남들이 지적하는 구취 수준이, 남들이 보여주는 태도나 행동 등으로 본인 스스로 인지하여 고민하는 구취 수준보다 유의하게 높았다고 보고하였고, Aydin은[7] 인간의 후각을 통한 관능검사는 한계가 있어서, 구취의 진단 도구로 관능검사 이외에 보조적인 휘발성 황화합물 측정 방법이 필요하다고도 주장하였다. 이에 반해 Foo 등은[8] 관능검사를 여전히 gold standard로 볼 수 있고, 휘발성 황화합물 측정 기기에 따라 구취로 특화된 세 가지 가스를 구분해 내기도 하지만, 구분해 내지 못하는 기계도 있다고 보고하였다.

구취증을 초래하는 미생물에 관한 연구를 통해 구취증의 원인이 되는 미생물과 이들이 만들어내는 휘발성 황화합물의 생성과정을 밝혀 구취조절에 활용하려는 국내외 연구진의 시도도 다양하게 이루어지고 있다. Jo 등의 국내 연구[9] 결과, 구취가 발생하는 군에서 Prevotella, Alloprevotella, Megasphaera 등의 균종이 상대적으로 많이 발견되었다고 보고하였다. 일반적인 구취 원인에 관한 연구에서 대다수 연구가 그람 음성균이 휘발성 황화합물을 생성하여 구취를 일으키는 것으로 요약되었고[10], 일반적인 구강 내 구취의 원인이 될 수 있는 질환으로는 설태(tongue coating)의 축적과 치주병(periodontal disease)을 제시하는 연구가 다수였고[11,12], 이들 요인이 휘발성 황화합물의 주요 근원으로 추정되었으며, 최근의 COVID-19 시기에는 mask나 face-mask 착용이 구취의 원인으로 추정되기도 하였고[13,14], 이외에도 차나 커피의 음용 습관, 구강관리습관과 치주질환 여부, 치과치료 병력 등을 구취의 원인으로 지적한 연구도 있었다[13].

기존에 인정되어 온 구취의 원인은 크게는 구강 내 원인과 구강 외 원인으로 분류되고, 80~90%의 경우가 구강 내 원인으로 분류되었[12]. 최근 구취를 일으킬 수 있는 위험요인으로는, 구강 내 건조, 흡연, 식습관, 음주 등이라고 보고한 연구와 함께[12], 여성의 월경 주기의 규칙성과 호르몬 장애가 구취 유병률에 영향을 줄 수 있다는 보고도 있었다[15]. 구강 내 구취는 복합적인 미생물과 기질, 미생물과 미생물의 상호작용으로 초래되어 구강 내에 냄새가 나는 복합물을 만들어낸다고 보고하면서[8], 구강 내 세균의 구성과 다양한 구강 내 틈새, 구강 내 구취와 연관된 복합물의 대사 경로에 중점을 두어 살펴본 결과, F. nucleatum, P. gingivalis, P. intermedia, P. nigrescens, T. denticola 등이 잘 알려진 황화수소, 메틸머캡탄, 디메틸설파이드 등을 methionine과 cysteine 대사 경로를 통해 생성해 내고, P. intermedia와 P. gingivalis, 그리고 F. nucleatum은 tryptophan metabolic pathway를 거쳐 indole과 skatole과 같은 aromatic compounds를 만들어내는 과정에도 관여되어 있는 것으로 보고하였다.

구취를 관리하는 방법으로는, 규칙적인 구강관리습관을 확립하려는 노력이나 혀의 설태 축적을 막기 위한 혀 세정의 습관화와 식습관의 조절, 흡연과 음주의 절제, 물의 규칙적인 음용 등과 같은, 구취의 원인을 제거하는 물리적인 방법과[4,16~18], 구취를 억제하기 위한 양치액이나 세치제(치약) 등을 활용하는 물리화학적인 방법[19~22] 및 probiotics 등의 방법을 활용하는 생물학적인 방법 등을[23~25] 나열할 수 있다. Dudzik 등은[19] 구취 관리를 위해 칫솔질과 혀의 scraping, zinc lactate 용액을 이용한 양치법을 추천하였고, Szalai 등은[20] 구취조절용 양치액으로 ClO2 양치액을 우선적으로 추천하였고, Botelho 등도[21] ClO2 제제는 혐기성 세균에 항균작용을 나타낸다고 보고하면서 ClO2 제제의 장점을 분석한 바 있다. Alsaffar 등은[22] chlorhexidine, cetylpyridinium chloride, zinclactate 양치액은 휘발성 황화합물 수준 감소에 유의한 효과를 보여주었다고 보고하였으며, 증상의 완화를 통해 구취를 조절하는 방법을 제시한 Mogilnicka 등은[16], 현재로서는 구취관리에 관한 지침이 마련되어 있지 않은 상태이고, 증상의 완화를 위해서는 식이조절과 세균이나 축적된 근원물질들의 물리적 제거가 필요하다고 보고하였다. Herman 등은[18] 구취관리과정에서 구강위생관리의 중요성을 강조하였으며, 국내 연구자로는 Choi 등이[17] 구취를 조절하기 위해서는 설태의 관리가 필요하다고 주장하면서 혀를 세정하는 방법을 제안하였다. 구취를 예방하기 위한 probiotics 방법에 대해서 Tay 등은[23] 이러한 방법들이 아직은 확실한 부가적 이익을 제공하지는 못한다고 주장하였고, He 등은[24] K12 probiotics가 유효한 효과를 발휘하기 위해서는 전처리로 혀 세정이 필요하다고 주장하였으며, Gurpinar 등은[25] tongue scraping과 probiotics를 연합한 방법이 구취 치료에 효과적이라고 보고하였다.

이상과 같은 최근의 국내외 연구 결과를 종합해 보면, 생리적 구취증의 진단에 사용되는 기준이 되는 표준 검사법(gold standard method)은 관능검사법으로 알려져 있고, 보조적으로 구취 측정기를 활용할 필요성을 기본적으로 언급하였으며, 국내에서도 이를 근거로 구취진료에 임해야 한다고 사료되었다. 현재 우리나라에서 구취 측정에 활용될 수 있는 구취측정기로는 2024년 현재 대한민국 식품의약품안전처에서 인가된 체외 구취측정기 한 종류에 불과한 실정(TwinBreasor II™, 대한민국 iSenLab 제조)이어서, 소비자인 치과의사가 선택할 수 있는 폭이 제한되어 보인다. 구취를 일으키는 원인요인에는 이제까지의 국내외의 연구결과로 보듯이, 다양한 요인들이 나열될 수 있고, 이들 요인은 관능검사와 구취 측정기만으로는 찾아내기 어려운 실정이므로, 저자들은 그간의 연구 결과, 앞서 언급한 구취를 일으킬 수 있는 다양한 물리적 위험요인들을 조절함으로써 구취 발생을 억제할 수 있다는 전제로, 이러한 물리적 위험요인들의 종류와 그 영향을 막을 수 있는 방법들을 찾아서 정리하는 과정이 필요하다고 판단하였다. 즉, 구취라는 반응변수를 확인하는 것만으로는 구취를 일으키는 위험요인들과의 연관성을 확인하기 어려우므로, 구취를 일으킬 수 있는 다양한 위험 요인들을 구취 측정 이외의 방법들을 동원하여 밝혀내고 자, 저자들은 그간의 연구 결과로 알려진, 생리적 구취증 환자들에게서 공통으로 나타날 수 있는 타액 관련 증상과 연조직 증상을 나타내는 변수들을 통계적으로 분석하였다. 분석 결과를 이용하여 저자들은, 생리적 구취증 환자들에게 환자들의 공통적 증상들을 이해시키기 위해, 공통적 증상 유발변수들과 구취와의 연관성을 제시하면서, 이들 관계들의 논리적 인과관계를 설명해 주는, 환자에게 필요한 개별상담교육절차를 고안하여 시행하였다. 이러한 6년간의 구취진료과정을 후향적으로 정리하여, 생리적 구취증으로 진단받은 환자 스스로가 조절 가능한 물리적 원인을 제거할 수 있도록 하면서, 이를 통해 구취 발생을 예방할 수 있는 능력을 배양하여, 스스로 생리적 구취증에서 벗어날 수 있도록 도움을 줄 수 있는 개별상담(personalized counseling) 과정을 정리한 바 있어 이를 보고하고자 한다.

II. 연구대상 및 연구방법

1. 연구 대상

2017년 9월 1일부터 2023년 8월 31일까지 KUMC(고려대학교 의료원 구로병원) 구취클리닉에 내원하여 생리적 구취증으로 진단받고, 개별상담을 통해 생리적 구취증 예방법 교육(oral malododr prevention instruction by personalized counseling program)을 받은 148명의 19세 이상(최소 19세, 최대 71세, 평균 41.95세)의 성인 남녀(남성 70명, 여성 78명)를 대상으로 조사하였다.

2. 연구 방법

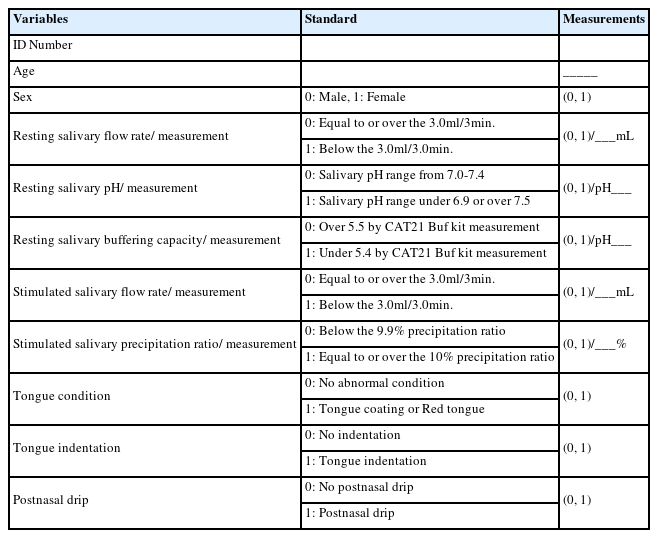

Table 1과 같은 증례기록지에서 환자의 개인정보를 제외한, 연령, 성별, 안정 시 타액량(mL)과 pH 및 완충능(pH), 자극성 타액량(mL)과 타액 침전율(%), 혀의 설태 축적이나 지나친 관리에 의한 홍설(red tongue) 증상 등의 관측 여부, 혀의 후반부 및 인후부 입구의 설태 축적(tongue coating), 치흔(tongue indentation)이나 후비루(postnasal drip) 관측 여부 등의 15개 변수를 조사하여, 연령과 성별을 제외한 각 명목변수의 기준치 통과 여부에 따른 값을 부여하였고, 각 측정관측치는 비율변수 그대로 기록 처리하였다.

3. 통계분석방법

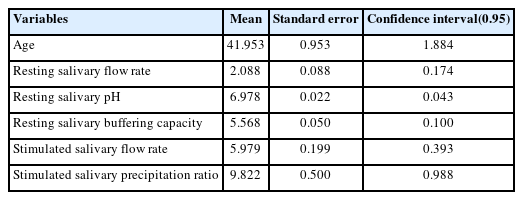

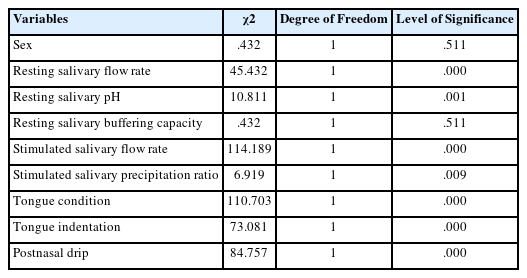

SPSS(IBM SPSS™, Ver. 22.0, DataSolution Inc., IBM Korea) 프로그램을 사용하여 15개 변수 중 9개 변수에 대한 빈도분석을 시행하고, 나머지 비율변수로 측정된 6개 변수에 대해서는 기술통계분석을 시행하였으며, 앞서 9개 변수에 대한 빈도분석 결과와 함께 6개 변수의 기술통계분석 결과 산출된 평균치와 95% 신뢰구간을 제시하였고[26], 9개 명목변수에 대한 이변량상관계수 파이(Phi)값을 산출하여, 변수 상호 간의 연관성을 검토하였다. 관찰 빈도가 이론적 기대빈도와 유의하게 차이가 나는지 혹은 그 차이가 우연 효과인지를 결정하는 모집단이 분포와 표집분포를 비교하기 위하여 적합도 검증을 시행하였고[27], 향후 우리나라에서 생리적 구취증 환자들에게 측정이 권장되는 변수들의 특성을 분석, 제시하였다.

4. 연구윤리 승인

본 연구는 고려대학교 구로병원 임상시험심사위원회의 승인(IRB No. 2024GR0034)을 받고 진행하였다.

III. 연구결과

1) 148명의 생리적 구취증 환자들의 평균 연령은 41.95세였고, 안정 시 평균 타액분비량은 2.09mL/min., 안정시 평균 타액 pH는 6.98, 평균 타액완충능은 pH 5.57, 평균 자극성 타액의 분비량은 5.98mL, 평균 타액침전율은 9.82%이었다(Table 2).

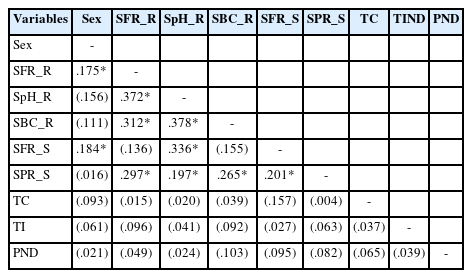

2) 안정 시 타액 분비량과 타액의 pH 간, 안정 시 타액 분비량과 타액의 완충능 간, 안정 시 타액 분비량과 타액의 침전율 간, 그리고 타액의 pH와 타액의 완충능 간, 타액의 pH와 자극성 타액 분비량 간, 타액의 완충능과 타액의 침전율 간, 자극성 타액 분비량과 타액의 침전율 간에는 중등도 이상(0.200 이상의 Phi 값)의 상관관계[28]가 존재하는 것으로 분석되었다(p<0.05, Table 3).

Bivariate correlation coefficient (Phi) distribution results with recognized statistical significance of 9 nominal variables

3) 9개 변수들에 대한 적합도 검정 분석 결과, 안정 시 타액분비량, 타액의 pH, 자극성 타액 분비량, 타액 침전율 측정치가 통계적으로 유의하게 차이가 나는 요인으로 산출되었고, 혀의 관찰자료로는 치흔의 여부, 설태 축적이나 홍설증상 여부 등이 관찰되는 경우가 통계적으로 유의하게 많은 것으로 인정되었으며, 후비루와 혀 후반부 설태가 존재하는 경우도 통계적 유의성이 인정될 정도로 다수가 관찰되었다(Table 4).

4) 이상의 통계적 분석 결과, 개별상담을 위한 자료 확보를 위해, 안정 시 타액 분비량, 타액의 pH, 자극성 타액 분비량, 타액 침전율 등의 자료가 포함된 타액 검사와 혀 표면의 설태 축적이나 홍설 상태 유무, 치흔의 여부에 대한 기록과 혀의 상태 사진 촬영 및 판독이 필요하고, 후비루와 혀 후반부의 설태 축적 여부 기록과 구강 내 카메라를 이용한 인후부 상태 촬영, 판독이 필요하다고 사료되었다.

IV. 고찰

일반적으로 생리적 구취증을 관리하는 방법으로는 구강양치액 등의 재료를 활용하여 관리하는 물리화학적 방법이라고 할 수 있는 구강 내 화장품 이용법(구강양치액, 치약, 껌 등의 이용)과[1], 개별구강보건교육을 통해 구강 내 설태관리나 식습관이나 물의 음용 습관 조절 등을 통해 타액의 흐름을 정상화하는 개별구강보건교육을 통한 개별상담방법[4,29], 그리고 최근 이용이 활발한 probiotics를 활용한 구강 내 균주의 변환법 등이[23,24,25] 개발된 것으로 알려져 있다.

이 중 생리적 구취증 환자에 대한 개별상담을 시행할 때 이론적 근거로 설명할 수 있는 프로토콜을 개별상담교육자(personalized counseller)가 준비하는 과정에서, 환자에게 활용할 수 있는 위험요인변수들이 다수 필요하고, 환자마다 조금씩 다른 위험요인변수들이 사용될 수 있다고 사료되었다. 저자들은 이전의 연구 결과를 근거로[2~4,28,29], 타액 검사와 구강 내 연조직 상태의 검사를 통한 변수들의 통계적 분석 결과를 통해, 생리적 구취 발생과 각 변수 간의 연관성을 통계적으로 추론하여, 각각의 변수들과 통계적으로 유의하게 연관된 변수들을 생리적 구취발생에 영향을 미치는 위험요인변수들로 간주하였다. Table 4에서 보듯이, 안정 시 타액 분비량, 타액의 pH, 자극성 타액 분비량, 타액 침전율 측정치가 통계적으로 유의하게 차이나는 요인으로 산출되었고, 혀의 관찰자료로는 치흔의 여부, 설태 축적이나 홍설 증상 유무 등이 관찰되는 경우가 통계적으로 유의하게 많은 것으로 인정되었으며, 후비루와 혀 후반부 설태가 존재하는 경우도 통계적 유의성이 인정될 정도로 관찰되었다.

안정 상태에서의 타액 분비량이 적다는 것은 평상시 구강이 건조하다는 의미이고, 이는 당연히 구취와 연관성이 높은 혐기성 세균에게만 유리한 조건이 부여되어, 결과적으로 휘발성 황화합물을 생성시키게 되고, 아울러 타액 pH의 저하와 연결이 된다. 일반적으로 물의 음용 빈도나 음용량이 부족한 대상자의 경우나 잘못된 식습관을 지닌 환자의 경우, 안정 시 타액 분비율뿐만 아니라, 자극성 타액 분비율도 함께 저하되는 경우가 많아 두 종류의 타액 분비율을 모두 측정하는 것이 좋고, 이는 타액 침전율을 구하는 과정도 쉽게 하여, 자극성 타액 분비율의 측정이 더욱 필요하다고 사료된다. 또한, 타액의 침전율이 높다는 것은 구강 내 고형 침전물 성분의 축적 정도가 많고, 타액의 분비율이 저하된 경우에 빈번하게 나타나게 되며, 이는 앞선 이변량 상관분석에서도 잘 나타나 있는 것으로 판단된다. 따라서, 평상시의 안정 시 타액 분비량의 적정 수준 유지와 구강 내 설태 등의 제거로 인한 타액 침전율을 감소시키는 것이 생리적 구취증의 예방에 중요하다는 것을 간접적으로 제시해 주고 있다고 사료되었다[4,28,29]. 타액의 pH는 자극성 타액 분비량과도 중등도 상관관계를 나타내고 있는데, 자극성 타액 분비량이 충분하다면 타액의 pH는 적정 수준을 유지할 것이라고 추리될 수 있다. 또한 타액의 침전율과 자극성 타액 분비율 간에 중등도 이상의 상관관계가 나타나고 있는데, 자극성 타액 분비율이 낮을수록 타액 침전율이 적정수준보다 높아질 가능성이 커질 것이라 해석되었다. 이상과 같은 이변량 상관계수의 산출, 분석을 통해, 안정 시 타액의 분비량, pH, 자극성 타액의 분비량, 타액 침전율과의 연관성을 설명할 수 있는 근거를 마련할 수 있었고, 이는 Table 5의 예시 내용에서 보듯이, 생리적 구취증 환자의 개별교육자료의 내용을 제작하는 과정에 활용될 수 있다고 사료되었다.

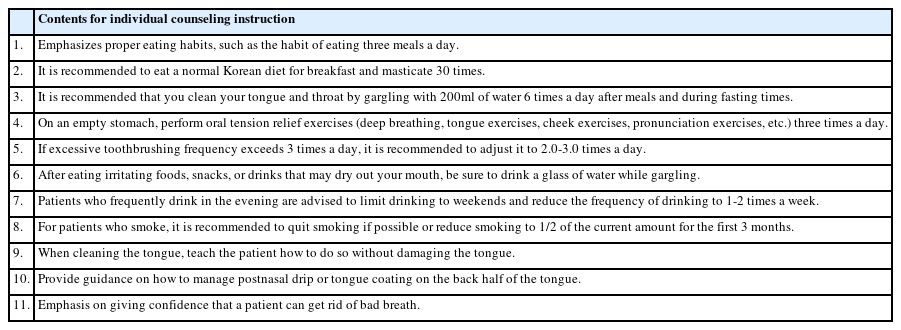

혀의 관찰 사진 촬영을 통해 얻을 수 있는 자료로 치흔의 여부를 확인할 수 있는데, 일반적으로 치흔이 존재할 수 있는 원인 중 하나가 구강 내 긴장상태가 상존하는 경우라고 알려져 있고, 이는 구강 내 긴장으로 인해 타액의 흐름이 방해받는 상태가 되어 구강건조가 초래되어, 혐기성 세균 활동의 증진이 나타나게 되어, 결과적으로 휘발성 황화합물의 농도가 높아지는데 기여를 한다고 알려져 있다[1,4]. 따라서, 치흔이 발견되는 경우에는 Table 5에 예시된 바와 같이, 구강 내 긴장을 완화시킬 수 있는 방법을 훈련시킬 필요가 있다. 혀의 사진 촬영, 판독 결과, 설태 축적이나 홍설 증상이 나타나는 경우는, 혀의 관리 방법이 잘못되어 있다는 것을 암시해 주는 증상으로 판단되었다[1,2,4]. 축적된 설태를 적절히 제거해야 건강한 혀의 상태가 가능하다는 것을 해부학 책 등에 예시된 혀 사진 등을 통해 환자에게 정상 혀의 모습을 교육시켜야 하고, 혀를 지나치게 많이 닦아 홍설을 초래하여 오히려 연조직의 손상이나 건조를 초래해서는 안 된다고 개별구강보건교육을 해야 한다[1,4,29]. 그리고 인후부 구강 내 사진 촬영을 통한 후비루나 혀 후반부 설태가 나타나는 경우는, 인후부를 깨끗이 유지하기 위한 물을 이용한 양치질이나 적절한 양치액을 선택하여 사용하도록 교육하거나 혀에 손상을 주지 않는 혀 세정기술을 개별구강보건교육해야 한다(Table 5) [1,2,4,29].

구취로 고민이 되어 찾아온 환자를 대할 때 가장 중요한 것은 환자의 호소 내용을 잘 들어주어야 한다(용인: 容忍)는 것이고, 그다음 단계로 술자가 해야 하는 일은 환자에게 왜 이런 증상들이 나타나는지를 알고 이를 이해시켜야 하고(인지: 認知), 마지막 단계로 환자와 술자가 함께 노력해서 생리적 구취증의 고민에서 벗어나도록 해 주는 과정(보장과 지지: 保障과 支持)이라는 S. Honda 의 이론에 저자들은 동의하고 있다[1,4,29]. 앞서의 과정에서 두번째 단계를 해결하기 위해서는 술자인 치과의사의 전문지식과 경험이 필요하며, 이 단계에서 각각의 반응변수(Y)들이 왜 발생되었는지 적절한 설명변수(X)들을 나열할 수 있어야 하고, 이를 잘 연관 지어 환자에게 설명해 주어야 하는 것이다. 이때 환자들마다 개인차가 있을 것이고, 위의 공통적 위험요인 이외에 개별 위험요인들을 지니고 있으므로, 이를 적절히 조합하여 환자에게 필요한 개별상담교육 내용을 작성해야 한다. 시대의 추세가 스마트폰 시대이고 말보다는 시각 자료가 우선시되므로, PPT나 PDF 등의 자료를 작성하여 환자에게 개별상담교육을 시행해 주는 편이 효율적일 것이다. 개별상담을 할 때는 반드시 상대방인 환자의 입장에서 교육을 시행해야 한다는 것이고, 이 때문에 저자들은 굳이 용어에 ‘상담(counseling)’이라는 용어를 넣어 강조한 것이기도 하다. 일반적으로 환자의 고민을 술자 스스로가 이해하고 함께 느꼈을 때 비로소 개별 상담이 시작되었다고 판단할 수 있고, 순조롭게 이상의 세 단계를 완수하였을 때, 비로소 생리적 구취환자의 증상이 해결될 수 있는 경로에 도달하게 되는 것으로 생각한다.

연구방법론적인 평가 시각에서 본 연구를 평가해 볼 때, 다수의 논문을 종합하여 분석하는 체계적 문헌 고찰을 통한 분석이나, 실험군과 대조군을 비교하는 연구 등이 향후 필요하다고 생각되며, 이에 비해 본 연구는 하나의 구강진료기관 구취클리닉에 수년간 내원한 생리적 구취환자들만을 대상으로 분석하였다는 점에서 그 연구의 한계점을 인정하지 않을 수 없다. 이에 저자들은, 조속한 시일 내에 우리나라에서 본 연구를 기반으로 향후 생리적 구취증과 관련된 대규모의 실험군과 대조군의 비교분석을 통한 새로운 결과 도출을 기대하고 있다.

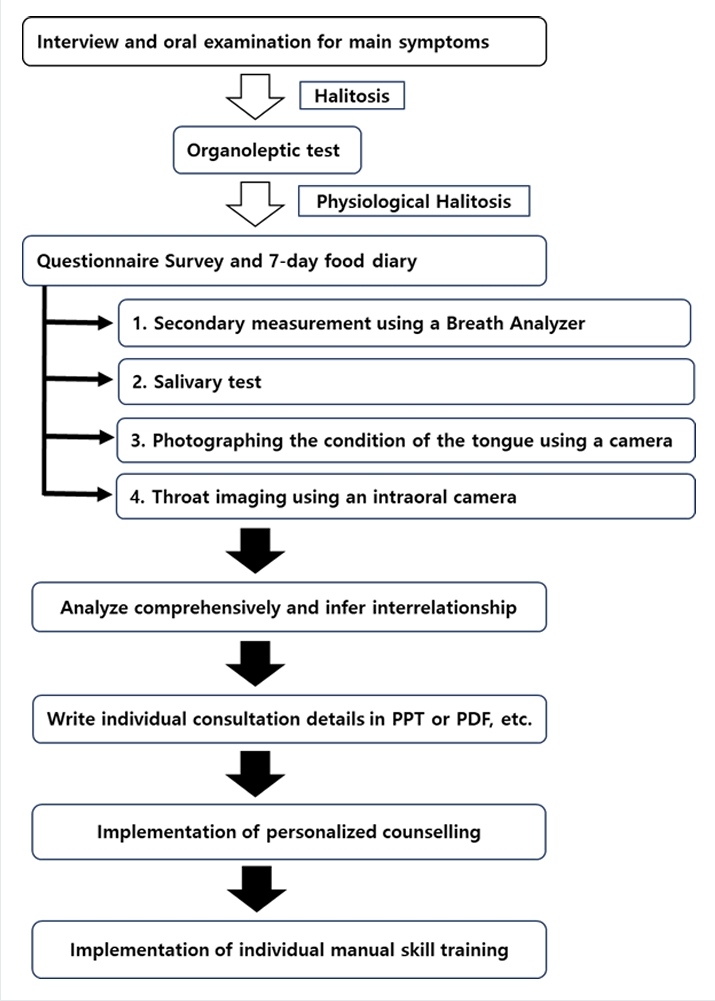

총괄적으로, 문진과 설문조사 및 관능검사를 통해 생리적 구취증이라는 진단을 내린 상태에서, 생리적 구취증의 이론적 설명자료와 환자에 대한 개별상담이 가능한 임상 자료를 확립하기 위한 수단으로, 기존의 구취 측정법 이외에 반드시 타액 검사 결과와 혀의 관찰 사진 및 인후부 구강 내 사진 촬영 결과가 필요하다고 사료되며, 이를 위해 타액 검사와 혀의 관찰 사진과 인후부 구강 내 사진 촬영을 통한 정보 수집이 필요하다고 판단되었다. 그 다음 단계로 이들 정보의 인과관계 등을 모두 결합하여 환자에게 필요한 개별상담자료(Data for personalized counseling)를 시각자료로 제작하여 환자에게 개별화된 상담과 정을 진행하는 것을 추천하며, 이상과 같은 연구결과를 근거로, 대한민국 내에서 현재 사용할 수 있는, 생리적 구취증 검사과정과 개별상담의 절차를 다음과 같이 제안하고자 한다(Fig. 1).

The diagnosis and examination procedure of physiological halitosis patients and the pathway to the personalized counseling

1) 환자의 주 증상(구취)에 대한 문진 및 구강검사

2) 관능검사

3) 설문조사(규격화된 설문지 사용)

4) 환자의 7일간의 식생활일지 작성 및 제출

5) 구취 측정기에 의한 구취 측정

6) 타액 검사(안정 시 타액 분비량, pH, 완충능, 자극성 타액 분비량, 타액 침전율)

7) 혀의 상태 사진 촬영 및 판독(혀 표면의 설태 축적이나 홍설 상태 유무, 치흔의 확인)

8) 구강 내 카메라를 이용하여 인후부 상태 촬영, 판독(후비루와 혀 후반부의 설태 축적 확인)

9) 초기 문진 및 설문조사 결과, 식생활일지 분석 결과, 관능검사 및 구취 측정기에 의한 측정치 분석, 타액 검사 결과와 혀와 인후부 사진 촬영, 판독 결과를 종합적으로 분석하여 상호 연관성 추리

10) 위의 조사 결과 등을 활용하여 생리적 구취증 환자에 대한 개별상담 내용을 PPT나 PDF 등의 개별교육자료로 작성

11) 환자에 대한 생리적 구취의 예방을 위한 개별상담(personalized counseling) 시행

12) 생리적 구취증 예방을 위한 개별 수기 교육 시행

Acknowledgements

본 연구를 계획하고 진행하여 결과를 발표할 수 있도록, 저자들을 규합하여 함께 연구할 수 있게 힘을 모아주신 혼다식 구취조절연구회 한국지부 회원분들께 감사드리고, 2023년 11월에 돌아가신, 저자들의 스승이신 Honda Shunichi(本田 俊一) 선생님의 영전에 이 논문을 바칩니다.