난치성 턱관절장애 환자에서 원판후조직에 시행한 프롤로테라피의 효과

Effect of dextrose prolotherapy targeting retrodiscal tissue in patients with refractory temporomandibular disorders

Article information

Trans Abstract

Purpose

This study aimed to evaluate the clinical effectiveness and safety of dextrose prolotherapy targeting the retrodiscal tissue in patients with refractory temporomandibular disorders (TMD) who did not respond to conventional conservative therapies.

Materials and Methods

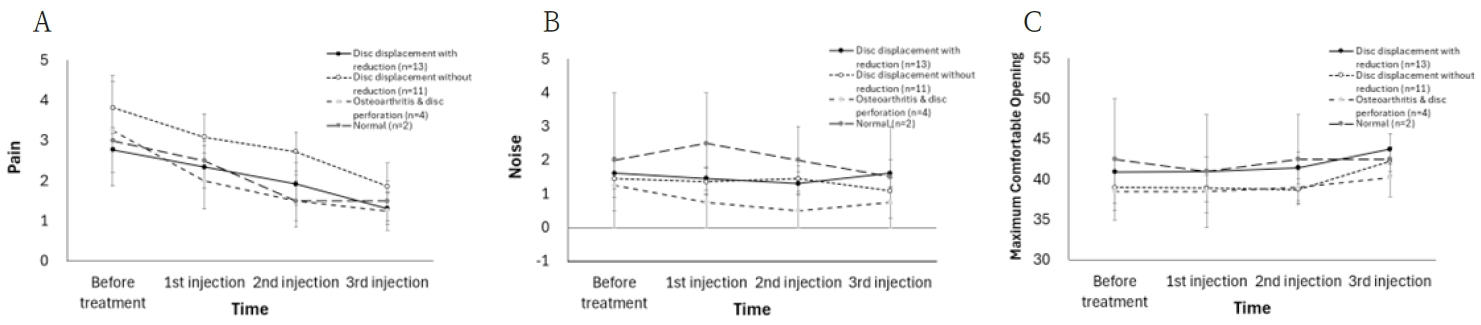

Thirty patients with persistent temporomandibular joint (TMJ) pain despite undergoing three sessions of arthrocentesis were enrolled. All patients received 12.5% dextrose prolotherapy injections into the retrodiscal tissue, administered three times at two-week intervals. Clinical outcomes included pain intensity assessed by visual analogue scale (VAS), patient-reported joint noise (VAS), and maximum comfortable mouth opening (MCO; mm). Evaluations were performed at baseline and after each treatment session.

Results

Pain scores demonstrated a significant reduction, from 3.2 ± 2.1 at baseline to 1.5 ± 1.5 after the third injection, representing a 53% decrease (p < 0.05). MCO improved from 40.0 ± 6.3 mm to 42.7 ± 5.9 mm after the final session (p < 0.05). Joint noise scores showed a 13% reduction trend, decreasing from 1.5 ± 1.7 to 1.3 ± 1.3, although this change was not statistically significant (p > 0.05). No major complications were reported, apart from transient post-injection discomfort in a few patients that resolved spontaneously with analgesics.

Conclusion

Dextrose prolotherapy targeting the retrodiscal tissue appears to be a safe and effective adjunctive therapy for reducing pain and improving mandibular function in patients with refractory TMD. Although improvements in joint noise were not statistically significant, the overall outcomes support prolotherapy as a viable therapeutic option warranting further controlled trials.

서론

턱관절장애는 성인 인구의 약 30%에서, 청소년에서는 약 10%에서 관찰되는 흔한 근골격계 질환으로 보고되고 있으며 통증, 개구 제한, 관절음, 저작 기능 저하 등 다양한 임상 증상을 유발한다[1]. 이러한 증상은 환자의 일상생활과 삶의 질에 영향을 미친다[2,3].

턱관절장애의 병인은 다인성이며, 관절 원판 변위, 관절낭 및 인대 손상, 원판후조직의 퇴행성 변화, 저작근의 비정상적 활동, 스트레스, 교합 불균형 등이 복합적으로 작용하는 것으로 알려져 있다[4,5]. 이 중 원판후조직은 혈관과 신경이 풍부하여 통증 발생에 중요한 역할을 하며, 손상 시 기존 보존적 치료에도 증상이 지속되는 경우가 많다[6].

턱관절장애의 1차 치료로는 약물요법, 물리치료, 스플린트요법, 관절세정술 등이 시행된다[6]. 일부 환자에서는 이러한 보존적 치료에도 불구하고 통증과 기능 장애가 지속되며, 이는 추가적인 치료법을 필요로 한다.

프롤로테라피는 고삼투압 용액을 주입하여 국소적인 염증 반응을 유도하고, 이를 통해 섬유아세포의 활성화와 콜라겐 재생을 촉진시켜 손상된 인대나 연부조직을 강화하는 치료법으로, Hackett에 의해 처음 보고된 이후 근골격계 질환 치료에 활용되고 있다[7,8]. 최근 보고에 따르면 턱관절에 적용된 프롤로테라피는 통증 감소, 개구량 증가 및 관절 안정성 개선에 효과가 있는 것으로 알려졌다. 특히 원판후조직을 표적으로 한 주사법은 통증 경감에 중요한 역할을 하는 것으로 보고되고 있다[9-11].

이에 본 연구는 2023년 5월부터 2024년 2월까지 동아대학교병원 구강악안면외과에 내원한, 보존적 치료에도 불구하고 호전되지 않은 난치성 턱관절장애 환자에서 원판후조직을 표적으로 포도당 프롤로테라피를 시행하고, 통증, 관절잡음, 무통성 최대개구량의 변화를 평가함으로써 이 시술의 임상적 효과와 안전성을 보고하고자 한다.

재료 및 방법

2023년 5월부터 2024년 2월까지 동아대학교병원 구강악안면외과에 내원한 환자들 중 통증 및 개구제한으로 턱관절세정술을 3회 시행 받았으나, 저작 시 관절통을 계속 호소하는 30명의 환자를 대상으로 하였다. 임상검사 및 자기공명영상(MRI)을 근거로 정복성 관절원판변위 13명, 비정복성 관절원판변위 11명, 골관절염 4명, 정상 관절원판위치 2명으로 분류되었다.

각 환자에게 2주 간격으로 총 3회의 증식치료 시술을 진행하였다. 다음 항목들은 프롤로테라피 시술 전, 1회 시술 후, 2회 시술 후 및 3회 시술 후 1개월 시점에 기록하였다. 1) 측두하악관절 통증: 환자가 통증의 정도를 Visual Analogue Scale로 평가하였으며, 0에서 10까지의 숫자 척도로 0은 통증 없음, 10은 가장 심한 통증을 의미한다. 2) 관절잡음: 환자가 느끼는 관절잡음의 불편감의 정도를 VAS점수로 평가하였으며, 0에서 10까지의 숫자 척도로 0은 불편감 없음, 10은 가장 불편함을 의미한다. 3) 무통성최대개구량: 상악전치와 하악전치 절단 사이에 자를 놓고 도움 없이 벌린 무통성최대개구량을 측정했다.

시술에 사용된 프롤로테라피 용액은 3ml 주사기에 50% 포도당주 0.75ml, 2% 리도카인염산염수화물 1.5ml, 생리식염수 0.75ml를 혼합하여 포도당12.5% 농도로 만들었고 바늘은 26게이지를 사용했다. 환자는 반좌위(Semisupine position)로 눕히고, 귀앞 부위(Preauricular area)를 포비돈 요오드 용액으로 소독하였다. 하악과두 후방의 원판후조직에 주사하기 위해서, 이주(tragus)의 이등분 지점과 외안각(lateral canthus)을 연결한 기준선(mid trago-canthal line)을 설정하고, 그 선을 따라 이주의 전방 20mm, 하방 10mm 지점을 자입점으로 설정하였다. 외이도 천공을 피하기 위하여 개구상태에서 하악과두에 닿게 삽입한 후, 바늘이 과두에 닿게 되면 약간 후퇴했다가 후방으로 각도를 조정하여 하악과두 골면을 따라 좀 더 깊게 전진한 후, 원판후조직에 프롤로테라피 용액을 천천히 주입하였다(Fig. 1). 주사 후 통증 조절위해 냉찜질 및 진통제(acetaminophen)를 처방하고 개구운동을 매일 반복 지시하였다.

A reference line (mid trago-canthal line) is established by connecting the midpoint of the tragus and the lateral canthus. The injection point is determined to be 20 mm anterior and 10 mm inferior to the tragus along this line.

범주형 변수는 빈도와 백분율로 제시하였고, 연속형 변수는 평균 ± 표준편차로 나타내었다. 자료의 정규성은 Shapiro–Wilk 검정을 통해 확인하였다. 반복 측정된 연속형 변수의 비교에는 일원 반복측정 분산분석(one-way repeated measures ANOVA) 또는 Friedman 검정을 적용하였으며, 사후 검정은 Bonferroni 보정을 이용하였다. 시계열적 변화를 시각화하기 위하여 선형 그래프를 작성하였다. 모든 통계 분석은 SPSS Statistics for Windows, version 26.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA)을 사용하여 수행하였으며, p 값이 0.05 미만인 경우를 통계적으로 유의한 것으로 간주하였다.

결과

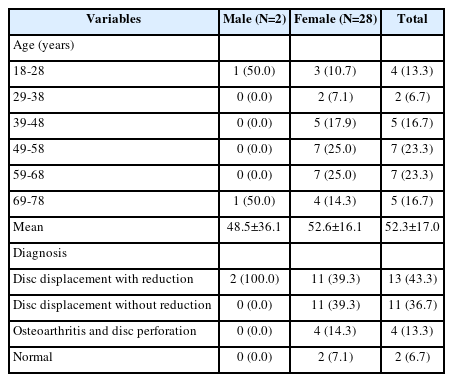

환자 30명 중 여성이 28명, 남성이 2명이었으며, 평균 연령은 52.3±17.0세였다(Table 1). 모든 환자는 큰 합병증 없이 프롤로테라피 주사치료를 받았다. 일부 환자에서 주사로 인한 시술 후 통증을 호소하였으나, 진통제인Acetaminophen 복용 후 수일 이내에 자연 소실되었다.

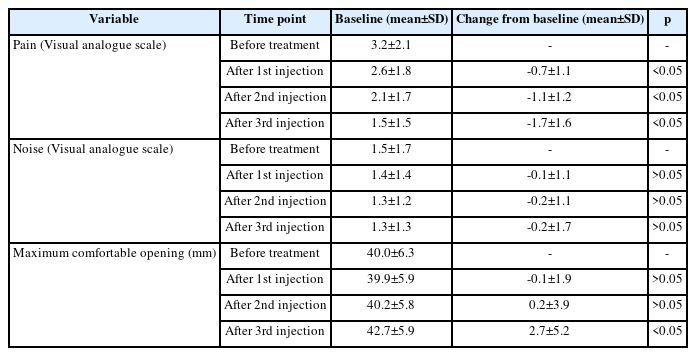

모든 회차에서 술 전보다 턱관절 통증이 점차 감소하였다. VAS 점수에 따르면 술 전 3.2±2.1에서 1회차 후 2.6±1.8, 2회차 후 2.1±1.7, 3회차 후 1.5±1.5로 모든 회차에서 술 전 VAS 점수에 비해 통계적으로 유의한 감소가 확인되었고 술 전에 비해 3회차 후 통증이 53% 감소하였다(Fig. 2, Table 2).

Changes in pain, noise and maximum comfortable opening across multiple assessment time-points. A. Changes in pain compared to before treatment. B. Changes in noise compared to before treatment. C. Changes in maximum comfortable opening compared to before treatment. *: p<0.05

술 전에 비해 시술 후 관절잡음의 감소는 유의하지 않았다. 그러나 VAS 평균수치를 보면 술 전1.5±1.7에 비해 1회차 후 1.4±1.4, 2회차 후 1.3±1.2, 3회차 후 1.3±1.3으로 관절잡음이 점차 감소하는 경향을 나타냈고 술 전에 비해 3회차 후 관절잡음이 13% 감소하였다(Fig. 2, Table 2).

술 전 40.0±6.3에서 2회차 후 40.2±5.8, 3회차 후 42.7±5.9 로 술 전 무통성최대개구량에 비해 3회차 이후 통계적으로 유의하게 증가하였으나, 각 회차별로 무통성최대개구량의 증가가 유의하진 않았다. 하지만 연구 대상자 대부분 시술전에 정상 개구량을 보이고 있었다(Fig. 2, Table 2).

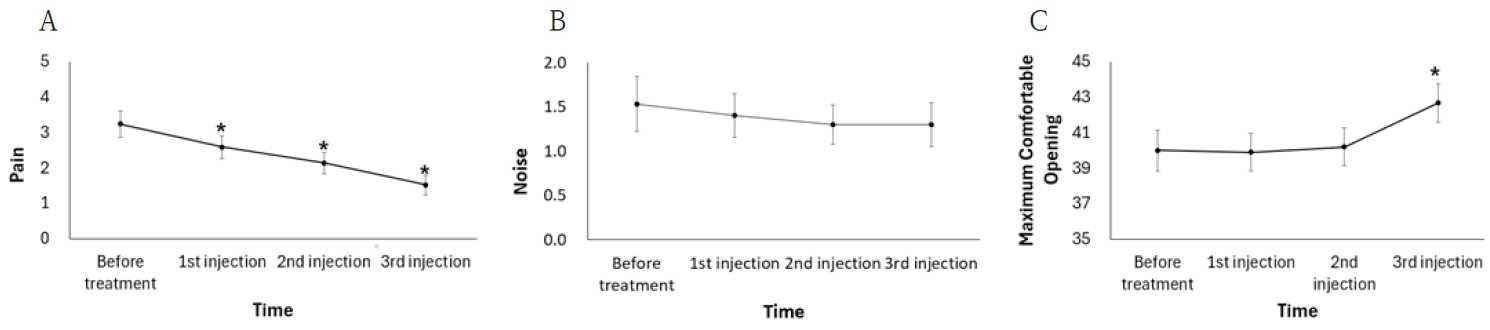

통증, 관절잡음, 무통성최대개구량의 각 다른 진단의 그룹간 비교에서는 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다. 술 전에 비하여 회차가 지날수록 각 진단 그룹 간의 차이 없이 통증 및 관절잡음은 감소추세를 보였고 무통성최대개구량은 증가추세를 보였다(Fig. 3).

Changes in pain, noise, and maximum comfortable opening over multiple assessment time-points across the diagnostic groups. A. Changes in pain compared to before treatment across the diagnostic groups. B. Changes in noise compared to before treatment across the diagnostic groups. C. Changes in maximum comfortable opening compared to before treatment across the diagnostic groups.

고찰

턱관절의 프롤로테라피는 관절강 내부 및 주변 관절낭, 인대 부위 및 저작근에 시행된다[12,13]. Haggag 등[9]과 Mohammed등[10]은 원판후조직을 포함한 주사 위치에서 통증 및 기능 개선을 보고하였고, 이는 본 연구 결과와 일치한다. 또 다른 연구에서는 상 관절 부위(Superior joint area), 피막 주위 부위(Pericapsular area), 전방 피막 부위(Anterior capsule area), 하 관절 부위(Inferior joint area), 경돌하악인대(Stylomandibular ligament), 외측 익돌근 부착부(Lateral pterygoid muscle attachment), 교근(Masseter muscle) 등 주사부위가 다양하였다[14-17].

이전 보고에서 원판후조직이 자주 언급된 이유는, 혈관과 신경의 분포가 풍부하여 턱관절 기능시에 쉽게 통증을 느낄 수 있기 때문이다[6]. 이번 연구에 대상이 된 환자들도 심한 통증과 개구제한으로 3회에 걸친 턱관절세정술을 시행 받은 환자들이었다. 프롤로테라피 전 절치간 개구량이 이미 정상범위에 도달하였으나. 저작시 가해지는 원판후조직의 압박에 통증이 남아있었다. 턱관절세정술은 관절내 음압을 해소해서 개구량을 증가시켜주는 탁월한 능력을 가지긴 하였으나, 손상된 원판후조직에 대한 치유에는 간접적인 효과를 가지는 것으로 판단된다. 이번 연구의 결과에서 원판후조직에 포도당을 이용한 원판후조직의 프롤로테라피 주사 후 통증의 감소율이 다른 두 변수에 비해 매우 높은 것은 손상된 조직의 복구에 대한 가능성을 보여준다.

현재 생각되는 프롤로테라피의 기전은 고삼투압성 포도당이 조직 내 염증반응을 유도하고, 이후 섬유아세포 활성화 및 콜라겐 합성을 통해 관절 안정화를 유도하는 것으로 알려져 있다[8,18]. Hsu 등[19]은 추가적으로 직접적인 주사 자극으로 혈류 및 세포막 손상을 유발하여 칼시토닌 유전자 관련 펩타이드(Calcitonin gene-related peptide), 브라디키닌(Bradykinin), 프로스타글란딘(Prostaglandin) 등의 방출을 증가시키고 통증 수용체 활성화를 통해 Nitric oxide, substance P등을 통한 통증 조절 및 조직 강화로 설명하였다.

일부 연구에서는 10% 포도당 프롤로테라피가 턱관절의 탈구 빈도를 유의하게 감소시키는 효과가 있으며, 느슨한 인대를 강화시키는데 충분한 농도라고 보고했다[15,20]. Kiliç와 Güngörmüş [16]는 12.5% 포도당 프롤로테라피를 통해 턱관절 과운동성 환자의 최대개구량 감소 및 통증 점수의 유의한 개선을 보고하며, 10%를 초과하는 농도를 효과적인 염증 유발 농도로 제시했다. Mustafa 등[21]은 10%, 20%, 30%의 각각 다른 포도당 농도의 프롤로테라피의 효과를 비교했으며 모든 그룹에서 임상증상은 개선되었지만 그룹 간의 농도별 유의한 차이는 없었다. 본 연구에서도 12.5% 포도당 프롤로테라피 3ml 주사를 사용하였고 통증 점수 및 무통성최대개구량의 유의한 개선을 확인하였다. 한편 주사 횟수나 각 시술 간 적절한 간격에 대해 절대적인 합의는 없으나, 일반적으로 장기적인 치료 효과를 얻기 위해 2~6주 간격으로 3~5회의 프롤로테라피가 시행된다[15,16,20,22].

또한 Refai 등은 턱관절 hypermobility 환자에서 개구량 증가를 보고하였으며[20], Dasukil 등[22]은 다양한 턱관절장애 아형에서 프롤로테라피의 효과를 보고하였다. Sit 등[12]의 메타분석에서도 대부분의 무작위통제시험에서 통증 감소가 통계적으로 유의하였음을 확인할 수 있다.

관절음에 대한 개선 효과는 제한적이며, 본 연구에서도 유의한 차이를 보이지 않았다. 이는 관절음의 원인이 단순한 디스크 변위 외에도 관절면의 구조적 이상, 연골 마모 등 다양한 기전이 복합되어 있기 때문으로 해석된다.

이번 연구에서는 프롤로테라피 치료 후 통증, 무통성최대개구량이 모두 유의하게 개선되었으며, 관절잡음은 유의하진 않았지만 감소하는 추세를 확인할 수 있었다. 또한 통증, 관절잡음, 무통성최대개구량의 각 진단 그룹간 비교에서 통계적으로 유의한 차이가 없었으므로 모든 그룹에서 프롤로테라피가 비슷하게 증상을 개선시키는 것으로 해석할 수 있다(Fig. 3). 이는 Refai 등[20]과 Dasukil 등[22]의 연구결과와 일치한다.

본 연구는 표본 수가 적고, 무작위 대조군 설계가 아니라는 점, 장기 추적이 부족하다는 제한이 있으며, 향후 대규모 다기관 연구가 필요하다. 그럼에도 불구하고 본 연구는 시술 부위로서 원판후조직의 타당성과 효과를 입증한 임상적 근거로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

본 연구에서 원판후조직을 표적으로 한 포도당 프롤로테라피는 기존 치료에 반응하지 않는 난치성 턱관절 장애 환자에서 통증 감소와 개구 기능 개선에 효과적이었다. 관절음은 감소 경향만 보였으며, 큰 부작용은 없었다. 따라서 원판후조직을 표적으로 한 프롤로테라피는 안전하고 보조적 치료법으로 활용될 수 있다.

Notes

Conflicts of Interest

None