미용필러에 의한 골흡수 콘빔CT 진단: 악골낭으로 오인된 증례

Cone-beam CT diagnosis of cosmetic filler-induced bone resorption mimicking a cyst: A case report

Article information

Abstract

With the rise in facial cosmetic procedures, dental practitioners are increasingly encountering incidental radiographic findings attributable to dermal fillers. In particular, fillers injected in the anterior mandible may manifest as well-defined radiolucent area on panoramic radiographs, potentially mimicking cystic lesions. This report presents a case in which a radiolucent lesion observed in the mandible on panoramic imaging was initially suspected to be intraosseous. However, cone-beam computed tomography (CBCT) revealed the lesion to be extraosseous in nature, representing labial cortical bone resorption associated with cosmetic filler injection. The initial imaging appearance suggested a pathologic entity, but CBCT was instrumental in clarifying the diagnosis and excluding odontogenic lesion. Filler-induced bone resorption can closely resemble true pathological lesions, posing a risk of misdiagnosis. Comprehensive patient history taking, combined with advanced imaging such as CBCT, is essential for accurate diagnosis. Awareness of filler-related complications helps prevent misdiagnosis.

서론

인간의 수명이 연장됨에 따라 노화를 지연시키고 젊음을 유지할 수 있는 안면미용시술과 제품들이 각광받고 있다. 이 중 덜 침습적인 안면미용 필러 시술은 이러한 요구를 충분히 만족시키고 있기에 널리 시행되고 있다. 치과에도 안면미용시술을 받은 환자들이 내원하게 되고, 검진 시 그들의 파노라마방사선영상에서 주입된 미용 필러들이 우연히 관찰되기도 한다[1]. 그러나 미용 필러의 주입위치가 악골 내부가 아닌 안면 피부층이므로 치과의사들은 파노라마방사선영상에서 미용 필러의 소견에 익숙지 않을 수 있다[1,2]. 또한, 미용 필러의 종류에 따라서 파노라마방사선영상에서 방사선투과상으로 나타나기도 하고 방사선불투과상으로 나타나기도 한다. 방사선불투과상으로 나타날 경우에도 종류에 따라 형태가 다양하게 관찰되므로 미용 필러 소견이 이물질인지 병변인지 감별이 어려워 오진의 소지가 있을 수 있다.

이런 경우 3차원 영상정보를 제공하는 콘빔CT를 활용하면, 미용 필러의 주입 위치, 범위 그리고 주변 해부학적 구조와의 관계를 보다 명확하게 관찰할 수 있다[3]. 악골의 다른 병변 진단 시 콘빔CT의 유용성은 이미 알려졌지만, 파노라마방사선영상에서 치성낭이나 양성병소처럼 보이는 발육성골결손도 콘빔 CT에서 골내 병소가 아니었음이 확인됨으로써 다시금 그 유용성이 확인되었다[4-6].

안면 미용 필러로 사용되는 제품들은 일반적으로 생체적합성이 좋아 특별한 이상을 유발하지 않는다. 그러나 최근 증례 보고에 의하면, 이물질 반응 외에 미용 필러와 맞닿은 부위에서 국소적 골흡수가 관찰되었다고 하였다[7,8].

이에 저자는 파노라마방사선영상에서 우연히 관찰된 병소가 치성낭이 아니고 턱 끝 부위에 미용 필러 시술 후에 발생된 하악 전치부 순측의 골흡수로 진단된 증례를 공유하여, 미용 필러에 의해서 골흡수가 발생될 수 있음을 알리고, 진단과정에서 문진의 중요성과 콘빔CT의 유용성을 알리고자 한다.

증례

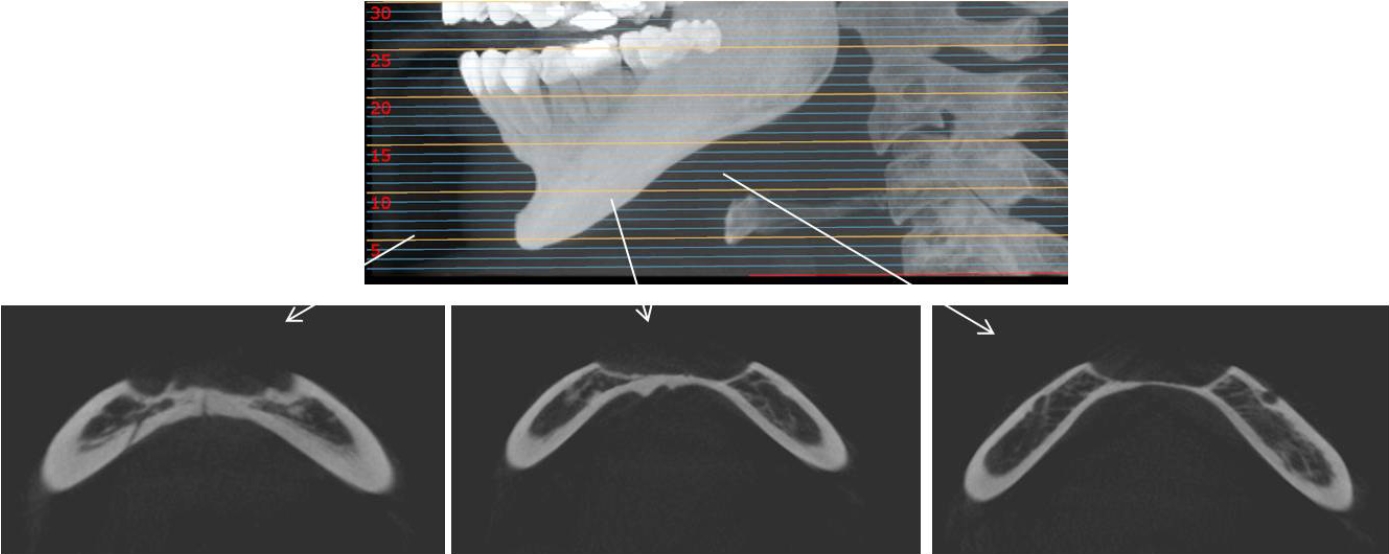

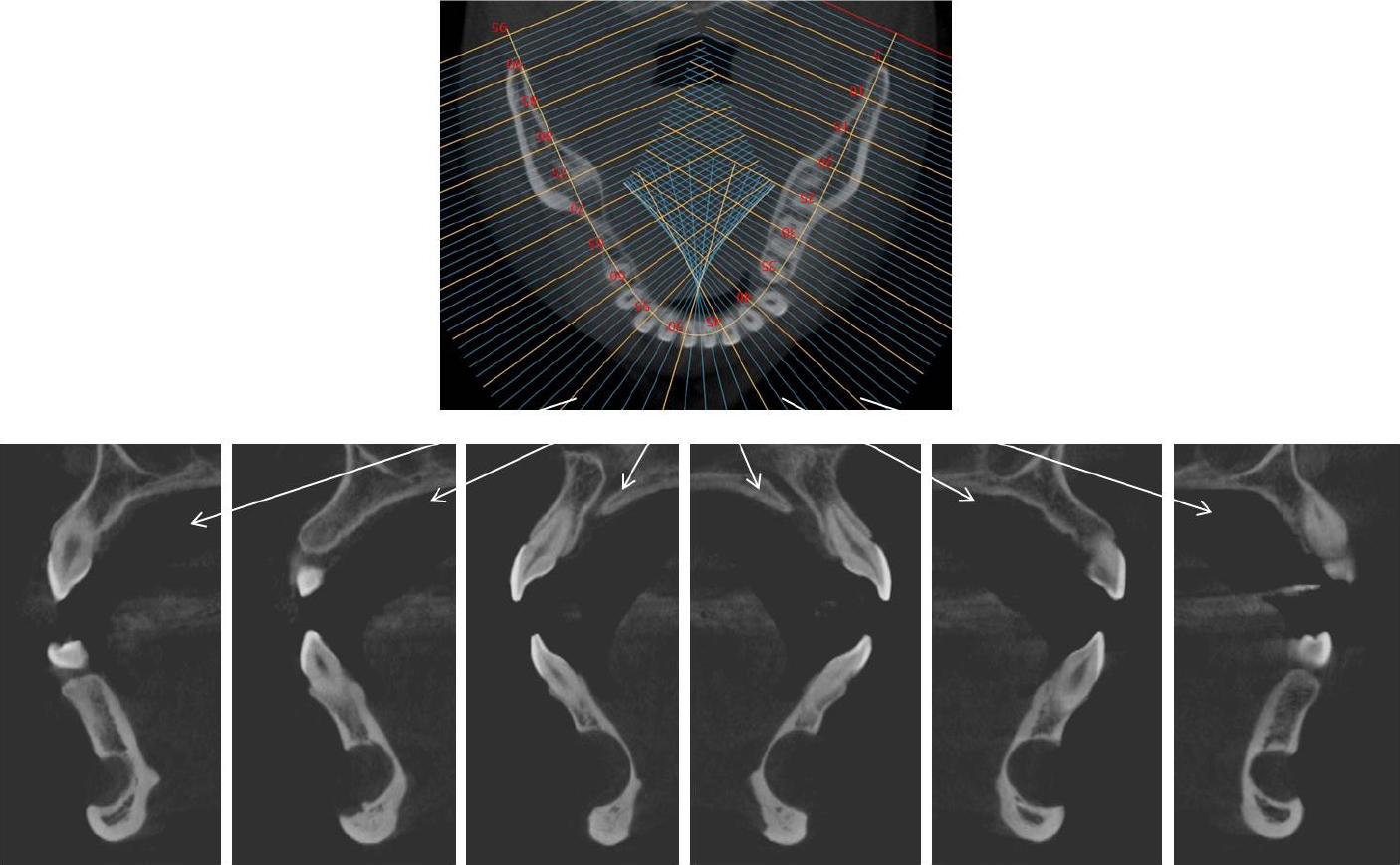

32세 여성 환자의 파노라마방사선영상에서 하악 전치부 낭이 관찰되어, 정확한 진단을 위하여 본원에 의뢰되었다. 특별한 임상증상은 없었다. 파노라마방사선영상에서 하악 우측 제1소구치에서 좌측 제1소구치 치근하방에 경계가 명확하고 피질골성 변연을 가진 타원형의 방사선투과상이 관찰되었다(Fig. 1). 방사선투과상은 해당치아들과는 무관하여 치근단낭이 배제되었고, 단순골낭의 가능성을 염두에 두고 콘빔CT 검사를 시행하였다. 콘빔CT에서 중심성 골내 병소가 아닌 악골의 순측에서 설측으로 함몰된 변연성 병소가 관찰되었다(Fig. 2). 병소의 경계는 매우 평활하였고, 단면상에서는 넓은 접시모양처럼(Fig. 3), 악골 절단면상에서는 반달모양처럼 함몰되어 있었다(Fig. 4). 설측 피질골은 비박되어 있었으나 천공은 관찰되지 않았다. 함몰된 부위는 공기가 아닌 연조직의 방사선투과상으로 채워졌으나, 콘빔CT에서는 대조도가 낮아서 연조직간의 감별이 가능하지 않았다(Fig. 5). 관찰된 턱 끝 부위의 골 함몰이 해부학적 변이인지 아닌지를 감별하기 위하여 환자의 과거 병력을 알아보았다. 환자는 2년 전에 턱 끝 부위에 미용 필러 시술을 받았다고 하였다. 방사선영상소견과 문진결과를 토대로, 미용 필러와 관련된 골흡수를 의심하였다. 이후 외과적으로 미용 필러 제거와 함몰된 부위에 골이식이 시행되었다. 수술 중에 육안으로 남아있는 미용 필러와 작은 석회화 물질들이 확인되었다. 수술 후 생검에서 다핵거대세포와 결절석회화가 관찰되었고, 피부석회화(calcinosis cutis)가 의심된다는 결과를 받았다. 이상의 술 전 검사 및 술 후 소견을 종합하여, 파노라마방사선영상에서 관찰된 방사선투과상은 치성낭이나 해부학적 변이가 아니고 미용 필러에 의한 하악골 순측 골흡수로 최종 진단되었다.

Panoramic view. A well-defined, corticated, oval-shaped radiolucency was observed in the periapical region of the mandibular right to left first premolars on panoramic radiography.

Cone-beam computed tomographic 3-dimensional reconstruction image. A peripheral bone defect is observed extending from the labial to the lingual aspect of the mandible, rather than a centrally located intraosseous lesion.

Cone-beam computed tomographic axial view shows a well-circumscribed peripheral depression with smooth borders and a corticated margin.

Cone-beam computed tomographic cross-sectional view of the mandible clearly demonstrates a peripheral bone depression extending from the labial to the lingual cortical plate.

토의

최근 미용의학의 발달과 외모를 개선하고자 하는 수요가 증가함에 따라서 안면에 미용 필러 시술이 많이 시행되고 있다. 안면 미용 필러는 얼굴 윤곽을 회복하거나 주름을 완화하는데 사용되는 피부 내 주입물이다[3]. 파노라마방사선영상에서 안면 미용 필러가 우연히 관찰되기도 한다[1]. 치과의사들에게 미용 필러의 방사선영상소견은 생소하기도 하고, 종류에 따라서 다른 양상으로 관찰되기 때문에 해부학적 변이인지 아니면 병적 상태인지 감별되지 않는 경우가 종종 있다. 임상보고에서 일부 환자들은 미용 필러 시술 경험을 알리는 것을 꺼리기에 감별진단에 어려움이 생길 수 있다고 한다[9].

1981년 콜라겐이 미용 필러로 사용된 이후, 다양한 제품들이 개발되었다. 2003년 미국 FDA 승인을 받은 히알루론산(hyalutonic acid; HA)기반 필러는 부작용이 적고 단기간에 흡수되는 장점으로 현재 널리 사용되고 있다. 칼슘하이드로시아파타이트(calcium hyproxyapatite; CaHA)필러는 뼈와 유사한 구성의 구형 미세입자로 구성되었으며, 2006년 미국 FDA의 승인을 받아 주름 개선과 지방위축치료에 사용되고 있다. 이 필러는 움직임이 많은 입술이나 눈 주위에 결정이나 덩어리를 발생시킬 수 있다는 부작용이 있다[3].

파노라마방사선영상에서 많이 관찰되는 미용 필러는 진피 내 또는 피하층에 주입되는 칼슘 하이드로시아파타이트이다. 파노라마방사선영상에서는 볼과 광대부위에 명확한 경계를 갖는 방사선불투과상으로 관찰된다[1,7,10]. 콘빔CT에서는 점상, 둥근형, 계란껍질형, 선형, 불규칙형등 좀 더 다양한 형태를 보인다[11]. 또다른 미용 필러는 중안면이나 턱 끝 부위 골막 하에 주입되는 연조직 밀도인 방사선투과성으로 관찰되는 히알루론산이다[8]. 방사선투과상이기에 파노라마방사선영상에서는 관찰되지 않지만[2], 콘빔CT에서는 골 외부에 밀착된 연조직과 유사한 흑화도를 갖는 반달모양으로 관찰된다[2,11]. 이와 같이 안면에 사용되는 미용 필러는 종류에 따라서 파노라마방사선영상에서 관찰되기도 하고 그렇지 않기도 한다. 그러므로 미용 필러의 위치, 형태, 범위 그리고 주변 구조물과의 관계를 명확히 관찰하고자 할 경우에는 파노라마방사선영상보다 콘빔CT를 추천한다.

턱 끝 부위에 많이 사용되는 히알루론산필러는 생체적합성이 우수하여 감염반응, 알러지 및 이물질 반응이 거의 일어나지 않는다고 알려졌으나[8], 최근에 골흡수가 일어난다는 보고들이 있다. 턱 끝 부위에 히알루론산필러 시술을 받은 78명을 대상으로 한 전향적 연구에서 히알루론산필러가 골흡수를 일으켰으며, CT에서도 환자의 35.90%에서 골흡수가 관찰되었고 흡수비율이 24.08%였다고 보고하면서, 환자들에게 이러한 부작용의 가능성을 알려야 한다고 하였다[7]. 골격성 II급 환자의 왜소한 턱을 심미적으로 개선하기 위해서 6개월 간격으로 3회 히알루론산필러를 주입한 증례에서 접시모양의 골흡수가 CT에서 관찰되었고, 히알루론산필러에 의한 이물질 반응이 X선 광전자분광기 분석을 통해서 확인되었다. 이러한 골흡수는 피질골에 장기간, 지속적으로 가해지는 압력에 의해 발생될 수 있으며, 턱끝근(mentalis muscle)의 긴장상태가 동반되는 경우 더 잘생길 수 있다고 하였다[8].

이에 치과의사들은 턱 끝 부위 미용 필러 시술시 순측부위에서 골흡수가 발생될 수 있음을 염두에 두어야 하며, 파노라마방사선영상에서 우연히 발견될 수 있음을 알아야 한다. 또한, 감별진단을 주의 깊게 하여 불필요한 치료가 진행되지 않도록 하여야 한다. 감별진단과정에서 3차원 영상정보를 제공하는 콘빔CT는 병소의 정확한 위치, 범위, 모양과 주변 구조물과의 관계를 명확히 파악할 수 있게 한다. 환자들은 미용 필러 시술 경험을 처음부터 알리지 않는 경우가 많다고 하지만[10], 세심한 문진은 본 증례처럼 발육성골결손인지 아닌지를 감별하는데 도움을 주기에 중요한 진단과정이다.

본 증례를 통하여, 턱 끝 부위에 주입된 히알루론산필러에 의한 골흡수가 파노라마방사선영상에서 낭처럼 관찰될 수 있음을 공유하여, 감별진단과정에서 콘빔CT의 유용성과 문진의 중요성을 강조하고자 한다.

Notes

Conflicts of Interest

None