치과의사 비도덕적 의료행위 규제와 자율징계: 치과의사 인식 조사를 중심으로

A survey of dentists’ perceptions on disciplinary measures and improvement plans for unethical dental practices

Article information

Abstract

Purpose

This study aimed to investigate dentists' perceptions regarding the need for disciplinary action against unethical dental practices, appropriate levels of punishment, and necessary improvements to related systems and environments.

Materials and Methods

An online self-administered survey was distributed to 28,949 members of the Korean Dental Association, and responses from 2,063 dentists were included in the final analysis. The questionnaire cov-ered demographic characteristics, types of misconduct, preferred disciplinary levels, and opinions on systemic improvements. Frequency and chi-square analyses were conducted.

Results

“Illegal dental clinics operated by non-dentists” were identified as the most serious unethical practice (49.3%), and “license revocation” (48.3%) was viewed as the most appropriate disciplinary action. Other miscon-ducts, such as delegated treatment, over-treatment, and illegal advertising, were primarily associated with “license suspension.” As for improvement strategies, “Improved medical fee” (45.0%) and “adjusting dental school enroll-ment” (28.3%) were the most frequently cited. Significant associations were found between perceived misconduct types and preferred disciplinary actions and reforms (p<0.05).

Conclusion

Dentists recognize the need for strict disciplinary measures and structural reforms to address unethi-cal behavior. Emphasis was placed on the establishment of a professional self-regulation system, as well as parallel improvements in the fee system and workforce distribution policies. The findings of this study provide foundational evidence for policy development toward effective disciplinary and regulatory systems in dentistry.

서론

치과의사는 의료법에 따른 의료인으로서 치과 의료와 구강 보건지도를 임무로 한다. 이중 의료행위에 대해서 의료법은 의료법 제27조 제1항에 ‘의료인이 아니면 누구든지 의료행위를 할 수 없으며, 의료인도 면허된 것 이외의 의료행위를 할 수 없다’고 규정하고 있지만 의료현장에서 의료행위가 무엇인지 정의내리기는 어렵다. 대법원 판례에 의하면 의료행위는 의학적 전문지식을 기초로 하는 경험과 기능으로 진찰, 검안, 처방, 투약 또는 외과적 시술을 시행하여 질병의 예방 또는 치료행위 및 그 밖에 의료인이 행하지 않으면 보건위생상 위해가 생길 우려가 있는 행위를 의미하며[1] 진료 현장에서는 법원의 판례와 정부의 유권해석을 토대로 어디까지가 의료행위인지 판단하는 근거로 삼고 있다. 의료행위의 정의가 판례와 유권해석에 따라 변동될 수 있는 것처럼 시대적 변화와 사회적 분위기에 따라 비도덕적이고, 비윤리적인 의료행위가 다양한 형태로 나타나고 있다.

치과계는 최근 십여년 이상 자본주의와 상업주의의 팽배로 불법네트워크 및 사무장 치과, 먹튀치과 등을 경험하였다. 이와 함께 과잉진료, 위임진료, 불법광고 등의 행위는 환자의 안전을 위협하고, 의료인에 대한 사회적 신뢰를 심각하게 저해하는 요인으로 작용하고 있다.

의료인의 비도덕적, 비윤리적 행위에 대해서는 의료법 및 관련 법령에 따라 제재가 가해질 수 있다. 의료법 제66조, 동법 시행령 제32조 등에 따르면 비도덕적 진료행위, 거짓·과대 광고 행위를 포함하여 의료인의 품위를 손상시키거나 의료기관 개설자가 아닌 자에게 고용되어 의료행위를 하는 등의 경우 면허 정지 처분을 받을 수 있다. 또한 의료법 제66조의2에 따라 각 중앙회의 윤리위원회를 거쳐 보건복지부에게 자격정지 행정 처분을 요구할 수 있다. 이와 더불어 의료법 제9장에는 의료인의 의무를 다하지 않는 다양한 경우에 대한 벌칙과 과태료 등이 명시되어 있다. 그러나 비도덕적 행위의 명확한 규정 및 입증의 어려움으로 인해 현행 법체계의 실효성에 대한 의문이 제기되고 있으며[2], 처벌에 있어서도 의료 행위의 특수성을 고려하지 않은 비의료인의 법적 판단에 의한 처분이라는 한계점도 지적되고 있다[3]. 이러한 맥락에서 의료기관 내 불법행위를 근절하고 안전한 진료환경을 조성하기 위해 비도덕적, 비윤리적 의료행위에 대한 의료계 내부의 자율적인 징계 및 자정 작용의 필요성이 강조되고 있다[4].

이에 의료계에서는 의료상업화 및 의료 분쟁 등의 대안으로 오래전부터 자율징계권 확보를 위한 논의를 지속해왔다[5]. 그 일환으로 보건복지부와 대한의사협회가 주도하는 전문가 평가제 시범사업을 2016년 광주, 울산, 경기에서 1차로 시작하였고, 이후 2019년 서울을 포함한 8개 광역시에서 2차 시범 사업을 진행하였다[6]. 치과계에서도 울산, 광주 지역을 대상으로 2019년 전문가평가제 시범사업을 추진하였으나 코로나19 펜데믹으로 인해 실질적인 성과를 거두지 못하였다[7]. 이러한 상황에서 비도덕적, 비윤리적 의료행위는 또 다른 형태로 계속 확대되고 있으며, 일각에서는 자율징계가 의료인 간의 온정주의나 협회의 회원 통제 수단으로 악용될 수 있다는 우려 또한 제기되고 있다[8]. 우리나라에서도 이와 같은 제도를 마련·운영한다면 자율징계의 객관성과 공신력이 한층 강화될 것이며, 이러한 정책을 효과적으로 설계하기 위해서는 징계의 직접 당사자인 치과의사들이 어떠한 행위를 징계 대상으로 인식하고, 그에 대한 적절한 징계 수준을 어떻게 판단하는지 파악하는 것이 필요하다.

따라서 이 연구는 치과계에서 징계가 필요한 행위와 그에 맞는 징계 수준, 그리고 개선 방안에 대한 치과의사들의 인식을 조사하고자 한다. 본 연구의 결과는 비도덕적, 비윤리적 의료 행위 규제를 위한 실질적인 대안 마련의 기초자료로 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

연구재료 및 방법

이 연구는 대한치과의사협회에 가입된 치과의사 회원 28,949명을 모집단으로 하였다. 모집단 전체를 대상으로 문자를 발송하여 설문에 참여할 수 있도록 안내하였고, 2,067명(응답률 7.1%)이 응답하였다. 이 중 무응답, 응답오류 등을 제외한 2,063명을 최종 연구 대상자로 선정하였다.

자기기입식 설문조사를 시행하기 위해 대상자의 동의하에 대규모 참여가 가능한 온라인 설문조사(구글폼)로 자료를 수집하였다. 조사기간은 2024년 5월 30일부터 6월 5일까지 6일간이었다. 설문 내용은 성별, 연령, 경력, 직역, 근무위치 등 일반적 특성과 징계가 필요하다고 생각하는 행위, 징계가 필요한 행위의 적절한 징계 수준, 필요한 의료제도 및 환경 개선에 대한 의견 등을 조사하였다. 예비조사를 통해 설문지를 수정 및 보완하였고, 서울대학교 생명윤리위원회의 승인(S-D20240000)을 받아 수행하였다.

일반적 특성인 성별은 남자와 여자로, 연령은 10세 단위로 구분하였고, 경력은 10년 단위로, 직역은 개원의, 봉직의, 기타로 구분하였으며, 근무위치는 역세권 중심 상업지역과 비역세권 중심 상업지역, 비상업지역으로 나누었다. 징계가 필요한 행위는 ‘기업형 사무장 치과’, ‘위임진료’, ‘불법광고’, ‘과잉진료’, ‘저수가’, ‘기타’로 분류하였고, 징계 수준은 ‘경고’, ‘벌금형’, ‘면허정지’, ‘면허취소’, ‘금고 이상의 징역형’, ‘기타’로 분류하였으며 의료제도 및 환경에 대한 개선방안은 ‘치아보존 술식의 수가 개선’, ‘치과대학 정원 조정’, ‘면허갱신제도 강화’, ‘치과의사의 윤리의식 강화’, ‘치협의 자율징계권’, ‘치협의 적극적 모니터링 및 자체 기준 마련’, ‘기타’로 구분하여 각각 응답할 수 있도록 설문을 구성하여 조사하였다.

연구대상자의 일반적 특성은 빈도분석을 시행하여 빈도와 비율을 산출하였다. 징계 필요 행위와 징계수준, 개선방안은 각각 빈도분석을 시행하여 빈도와 비율을 확인하고, 징계 필요 행위에 따른 징계수준, 개선방안의 차이를 확인하기 위해 카이 제곱 검정을 이용한 교차분석을 실시하였다. 통계분석은 IBM SPSS Statistics ver. 23.0(IBM Co., Armonk, NY, USA)을 이용하여 분석하였고, 유의수준은 0.05로 하였다.

결과

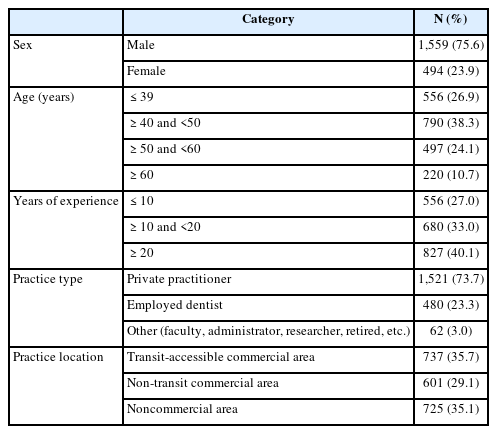

설문에 응답한 대상자는 여성보다 남성이 1,559명(75.6%)으로 많았고, 연령은 만 40-49세가 790명(38.3%), 만 39세 이하가 556명(26.9%) 순으로 높았다. 경력은 20년 이상이 827명(40.1%)로 가장 많았고, 응답자의 대부분은 개원의(1,521명, 73.7%)였다. 근무위치는 역세권 상업지역이 737명(35.7%), 비상업지역이 725명(35.1%), 비역세권 상업지역이 601명(29.1%)으로 비교적 고르게 분포하였다.

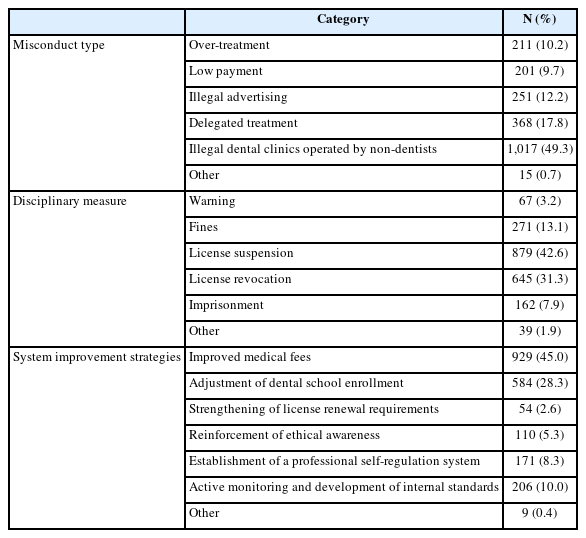

설문대상자의 응답을 분석한 결과, 징계가 가장 필요하다고 생각하는 행위는 기업형 사무장 치과가 1,017명(49.3%)으로 가장 많았고, 위임진료 368명(17.8%), 불법광고 251명(12.2%) 순으로 높았다. 징계 수준은 면허정지가 879명(42.6%), 면허 취소가 645명(31.3%), 벌금형 271명(13.1%) 순이었다. 개선 방안은 수가 개선이 929명(45.0%), 치대 정원 조정이 584명(28.3%), 모니터링 및 기준 마련이 206명(10.0%) 순으로 높았으며, 이 응답들이 전체의 80% 이상을 차지하였다.

징계 필요 행위에 따른 징계수준의 경우 과잉진료 105명(49.8%), 저수가 진료 행위 107명(53.2%), 불법광고 132명(52.6%), 위임진료 211명(57.3%)이 면허정지 수준의 징계가 필요하다고 응답하였고, 기업형 사무장 치과는 면허취소(491명, 48.3%)의 응답이 가장 높았으며, 통계적으로 유의한 차이가 있었다(p<0.05).

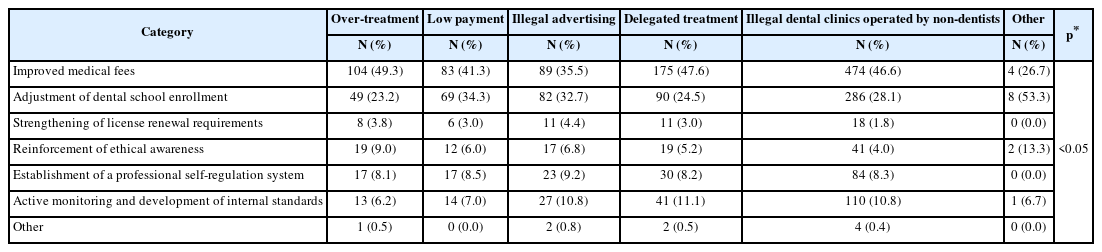

징계 필요 행위에 따른 개선방안의 경우 과잉진료(104명, 49.3%), 저수가 진료 행위(83명, 41.3%), 불법광고(89명, 35.5%), 위임진료(175명, 47.6%), 기업형 사무장 치과(474명, 46.6%) 모든 행위에서 수가 개선에 응답이 높았고, 그 다음은 치대 정원 조정이었으며, 통계적으로 유의한 차이가 있었다(p<0.05).

Dentists’ responses on misconduct requiring disciplinary action, disciplinary measures, and system improvement plans (N=2,063)

고찰

갈수록 심해지는 비도덕적, 비윤리적 의료행위에 따라 문제를 일으킨 의료인에 대한 처벌과 징계는 불가피해 보인다. 치과의사들의 인식을 조사한 이 연구에서도 잘못된 행위에 대한 엄중한 징계가 따라야 한다는 점이 밝혀졌다.

먼저 치과의사들이 생각하는 가장 징계가 필요한 행위는 기업형 사무장 치과였다. 치과계를 들썩였던 U모 네트워크 치과 이후로 2019년 1인1개소법이 합헌되었으나[9], 교묘하게 법을 벗어난 기업형 사무장 치과들이 여전히 활개를 치고 있는 듯하다. 특히 기업형 사무장 치과에 가담하는 경우 면허취소(48.3%), 면허정지(31.4%), 금고이상의 징역형(12.6%) 순으로 높아 최고 수준의 징계가 필요하다고 응답하였다. 김의 연구에서도 기업형 네트워크 치과가 없어져야 한다고 응답한 치과의사가 88.6%으로 높았으며[10], 기업형 네트워크 치과는 비의료인의 진단 및 상담과 치료, 소유구조, 과잉진료 등의 문제가 있다고 한 바 있다. 최근 기업형 사무장 치과를 운영한 치과의사에게 징역 3년, 집행유예 5년이 선고된 것을 보면[11] 치과의사들에게 경각심을 줄 정도로 강력한 처벌이 이뤄지고 있는 편이지만, 사무장 병원의 범위가 확대되고 사무장 병원에 대한 판단도 어려워 처벌이 쉽지 않은 상황이다[12].

다음으로 치과의사들은 위임진료, 과잉진료, 저수가 진료 행위, 불법광고의 행위는 면허정지 수준의 징계가 필요하다고 응답하였다. 실제 사례를 찾아보면 위임진료는 벌금형[13], 불법광고는 영업정지[14] 등의 처벌이 진행되고 있었지만, 이 같은 행위는 위법행위를 명확하게 구별하여 신고하기 어렵다. 특히 의료 현장에서 은밀하게 이루어지는 위임진료와 과잉진료는 위법성을 입증하고 신고하는 데 상당한 어려움이 따르기 때문에 현재의 법적 처벌 수위와 치과의사들이 기대하는 징계 수준에서 괴리가 나타날 수밖에 없다. 이러한 괴리를 줄이기 위해서는 전문가 단체에서 명확한 가이드라인을 제시하고 적극적으로 대응해야 할 것이다.

비도덕적, 비윤리적 의료행위의 최우선 개선방안으로 치과 의사들은 수가 개선을 응답하였다. 우리나라는 1977년 건강보험제도가 처음 시작될 당시 국민들의 보험료 저항을 줄이기 위해 저부담-저급여 기조로 출발하였고, 관행수가의 60%정도에서 결정된 수가수준이 현재까지 이어지고 있어[15] 의료인 입장에서는 낮은 수가라는 인식이 있다. 또한 매년 요양급여비용 계약에서 공급자에게 불리한 협상이 이뤄지고[16] 물가상승률에 미치지 못하는 비율로 환산지수가 결정됨에 따라 저수가라는 인식이 만연하다. 이처럼 수가 개선이 비도덕적, 비윤리적 의료행위를 해결하기 위한 가장 중요한 방안으로 제시된 점은 낮은 수가로 인해 발생하는 경영상의 어려움이 일부 치과의사들로 하여금 과잉진료나 불필요한 진료 유도 등 비윤리적인 행위로 이어질 수 있다는 인식이 치과계 내부에 깊이 자리 잡고 있음을 보여준다. 이는 단순히 낮은 가격 책정을 문제 삼는 것이 아니라, 환자 유인을 위해 미끼성 저가 진료를 제공한 뒤 다른 진료를 강권하거나, 저가 경쟁을 통해 환자를 과도하게 유치하고 이후 과잉진료로 이어지는 행태까지 포괄하는 의미로 해석할 수 있다. 낮은 수가가 비윤리적인 행위의 원인이 될 수는 있으나, 이를 정당화하는 근거가 될 수는 없다. 의료 전문직으로서 높은 윤리적 기준을 지켜야 한다는 당위성은 결코 간과할 수 없으며, 따라서 구조적인 문제 해결과 전문가 윤리 강화 노력이 병행되어야 함을 보여준다. 두 번째로 응답한 개선방안으로는 치대 정원 조정이었다. 치과의사의 수가 늘어나면서 과도한 경쟁이 나타나고 있다는 인식 때문으로, 이는 이미 여러 연구에서 제기된 바 있다. 최[17]는 공급자간 경쟁은 치과의사밀도로 나타내는데, 우리나라 치과의사밀도의 증가 속도는 매우 빠르고, 지역별로 불균등한 분포를 보여 의료기관의 경영난이 나타날 수 있다고 하였고, 임 등[18]은 치과의사 과잉과 지역 간 의료인력 수급 불균형은 의료 서비스 효율성을 감소시키는 요인으로 작용하기 때문에 적정 의료인력 규모의 중요성을 역설하였다. 따라서 치과계의 비도덕적 행위 문제를 해결하기 위해서는 단순히 징계 강화뿐만 아니라, 의료 수가 체계의 합리적인 조정과 치과의사 수급의 균형 있는 관리와 같은 근본적인 정책적 접근이 병행되어야 함을 시사한다.

의료계에서 비윤리적, 비도덕적 의료행위를 어떻게 효과적으로 징계하고 규제할 것인가는 전 세계적으로 중요한 과제이다. 여러 국가들은 정부 주도의 규제부터 전문직 단체에 의한 자율규제까지 다양한 모델을 발전시켜 왔으며, 특히 최근 수십년간 투명성 제고와 환자 안전을 최우선으로 두는 방향으로 진행해왔다[19,20]. 치과의료 분야에서도 전문가 단체의 자율규제와 면허 관리가 활발하게 이루어지고 있다. 영국의 General Dental Council(GDC)은 치과의사와 치과 관련 직종의 면허 등록, 교육 및 훈련 기준 설정, 그리고 환자 안전을 위한 윤리적 행위 표준을 관리한다. GDC는 치과의료 전문가들의 비윤리적 행위나 전문성 부족에 대한 민원을 접수하고, 조사 후 필요한 경우 경고, 면허 정지, 또는 면허 취소 등의 징계를 내릴 수 있다. 이는 치과의료의 특수성을 이해하는 전문가 집단이 스스로의 규율을 확립하고 유지함으로써, 대중에게 안전하고 질 높은 치과 서비스를 제공하기 위한 기반이 된다[21]. 미국의 경우, 각 주 치과 위원회가 치과의사 및 치과위생사 등 치과 관련 직종의 면허 발급, 갱신, 그리고 징계 권한을 행사한다[22]. 이들 위원회는 주마다 약간의 차이는 있지만, 대부분 치과의사들로 구성되어 있으며, 치과의료행위의 전문성과 윤리적 기준을 판단하고 위반 시 적절한 징계를 부과함으로써 공중 보건 보호에 기여한다. 이러한 해외 치과의료계의 자율규제 시스템은 치과 전문직의 자율성과 책임성을 동시에 강조하며, 정부의 직접적인 개입을 최소화하면서도 전문가적 기준에 따른 효과적인 질 관리가 가능함을 보여준다.

자율징계 제도가 전문직의 자율성과 책임성을 강화하는 수단이 될 수 있음에도 불구하고, 실제 운영 과정에서는 내부 구성원 간의 유착이나 협회 중심의 권한 행사로 변질될 가능성이 제기된다. 이러한 잠재적 한계를 완화하기 위해서는, 영국처럼 일반인이나 법률 전문가 등 외부 위원을 징계위원회 구성에 일정 비율 이상 포함시키는 방안과 징계 결정 과정·결과를 투명하게 공개하는 절차를 도입하는 방안이 고려될 수 있을 것이다[23]. 이러한 장치는 자율규제 제도의 객관성과 공신력을 높여, 국민 신뢰를 확보하고 지속 가능한 전문직 규제 체계를 확립하는 데 기여할 수 있다.

우리나라 치과계 역시 이러한 국제적 흐름에 발맞춰 자율규제 및 자율징계 시스템 도입에 대한 목소리를 높이고 있다[24]. 본 연구 결과에서도 치과의사들이 스스로 비도덕적 행위에 대한 강력한 징계가 필요하다고 인식하고 있음이 드러났다. 특히 기업형 사무장 치과와 같은 비의료인의 영리 추구 목적이 개입된 불법적인 의료행위에 대해서는 면허 취소 수준의 강력한 징계를 요구하는 등 현재의 법적 처벌 체계로는 효과적인 통제가 어렵다는 인식이 팽배하다. 이는 결국 치과의사 전문가 단체인 대한치과의사협회가 의료행위의 전문성과 특수성을 가장 잘 이해하는 주체로서 자율적인 면허 관리 및 징계 권한을 확보해야 한다는 요구로 이어진다.

그러나 치과계의 자율징계권 도입은 신중하게 접근해야 할 과제 또한 안고 있다. 서론에서 언급되었듯이, 자율징계가 임의의 권리로 변질되거나 회원 통제의 수단으로 악용될 수 있다는 우려 또한 존재한다. 따라서 효과적인 자율징계 시스템을 구축하기 위해서는 투명성과 공정성을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다. 징계 절차의 독립성 보장, 외부 전문가 또는 시민 대표의 참여 확대, 징계 결과의 공개 등 국민적 신뢰를 얻을 수 있는 장치 마련이 필수적이다[25]. 또한, 자율징계가 단순히 '처벌'만을 목적으로 하는 것이 아니라, 의료인의 윤리 의식을 함양하고 전문직업성을 강화하는 교육적 기능도 수행할 수 있도록 다각적인 노력이 필요할 것이다[26].

본 연구는 온라인 설문조사 방식으로 진행되어 표본의 대표성에 제한이 있을 수 있으며, 7.1%의 낮은 응답률로 인해 표본이 전체 치과의사를 충분히 대표하지 못할 가능성이 있다. 특히, 본 연구에 참여한 응답자는 남성, 40-50대, 개원의 비율이 높게 나타나, 이러한 인구통계학적 특성이 결과에 영향을 미쳤을 수 있다. 따라서 연구 결과를 해석하고 일반화하는 데에 신중한 접근이 필요하다. 또한 징계 필요 행위와 징계수준에 대한 응답은 제시된 항목에 국한되어 응답자의 다양한 의견을 포괄하지 못했을 수 있으며, 특정 시점의 인식만을 파악하여 직접적인 인과관계를 규명하지 못하였다는 한계를 가진다. 향후에는 다양한 직역의 치과의사를 대상으로 심층적인 의견을 수렴하고, 자율징계 시스템 도입 및 운영 방안에 대한 구체적인 논의와 함께 의료 수가 및 인력 수급 정책 개선을 위한 노력이 이뤄져야 할 것이다.

Notes

Conflicts of Interest

None