국산 유동성 복합 레진의 상아질 전단결합강도 평가

Evaluation of the shear bond strength of Korean flowable resin composites to dentin

Article information

Abstract

Purpose

This study aimed to compare the shear bond strength of two Korean flowable resin composites (Shoot Flow Pack, EsFlow) and two imported flowable resin composites (Filtek Supreme Flowable Restorative, G-aenial Flo X) to dentin using Adper Single Bond 2 adhesive.

Materials and Methods

Forty extracted premolars were prepared, and four types of flowable resin composites were bonded to dentin surfaces using teflon molds. Shear bond strength was measured using an universal testing machine after 24-hour storage in water at 37℃, and fracture surfaces were evaluated with a scanning electron microscope.

Results

Mean shear bond strengths were Shoot Flow Pack (12.68 MPa), EsFlow (12.00 MPa), Filtek Supreme Flow-able Restorative (15.29 MPa), and G-aenial Flo X (21.19 MPa). G-aenial Flo X showed significantly higher shear bond strength compared to the other three resin composites, which showed no significant differences among them.

Conclusion

Korean flowable resin composites showed comparable shear bond strengths to some imported resin composites, although G-aenial Flo X exhibited significantly higher shear bond strength. Further studies are need-ed to evaluate the clinical applicability of Korean resin composites.

서론

치아 경조직의 손상을 최소화하면서 심미성과 기능성을 유지하는 보존 수복 치료에 대한 요구가 증가하면서 다양한 복합 레진이 개발되고 있다[1]. 특히 유동성 복합 레진(flowable composite resin)은 낮은 점도로 인해 작은 결함에도 긴밀히 적합하여 와동 내 미세결함을 효과적으로 메울 수 있고, 조작성과 심미성이 뛰어나 임상에서 널리 사용되고 있다[2,3]. 그러나 필러 함량이 상대적으로 적어 중합수축과 강도 저하의 문제가 지적되고 있다[4,5].

유동성 복합 레진은 초기에는 보조 수복재로 제한적으로 사용되었으나, 최근에는 물리적 성질이 개선되면서 직접 수복 재료로서의 역할도 확대되고 있다. 특히 소아치과 영역에서는 수복 범위가 작고 협조가 제한적인 경우가 많아, 술식이 간편하고 광중합이 빠른 유동성 복합 레진이 효과적인 대안이 될 수 있다.

복합 레진의 상아질 접착력은 단지 접착제의 특성에만 의존하지 않고, 사용되는 복합 레진의 점도, 수지 매트릭스 조성, 필러의 종류 및 함량 등에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 동일한 접착제를 사용하더라도 복합 레진의 필러 함량이 낮으면 중합수축 응력이 커지고, 그로 인해 접착면에서 분리나 미세누출이 발생할 가능성이 높아질 수 있다[6]. 따라서 임상에서의 재료 선택은 단순한 조작성이나 심미성뿐 아니라, 치질과의 접착력에 대한 정량적 평가를 기반으로 이루어져야 한다.

복합 레진 수복의 성공은 치질과의 우수한 접착력에 의존하며, 접착력이 불충분하면 변연부 미세누출, 2차 우식, 수복물의 파절 등의 문제가 발생할 수 있다[7]. 상아질과의 접착은 상아질의 수분 함유량, 도말층 형성, 접착제의 종류 및 적용방법에 따라 다양하게 나타난다[8,9]. 최근 연구들은 다양한 접착제 및 복합 레진 시스템 간의 상아질 전단결합강도를 비교 평가하며, 술식 간편화 및 접착성 향상을 목표로 하고 있다[10,11].

그러나 국내에서 제조된 복합 레진의 상아질에 대한 전단결합강도를 평가한 연구는 아직 부족한 실정이며, 동일한 접착제를 사용하여 다양한 제조사의 유동성 복합 레진 간의 상아질 결합강도를 비교한 연구 또한 미비하다.

따라서 본 연구에서는 동일한 접착제를 사용하여 국내 제조된 복합 레진 2가지를 포함한 네 가지 유동성 복합 레진의 상아질에 대한 전단결합강도를 비교하여 임상에서의 복합 레진 선택에 참고자료를 제공하고자 한다.

연구재료 및 방법

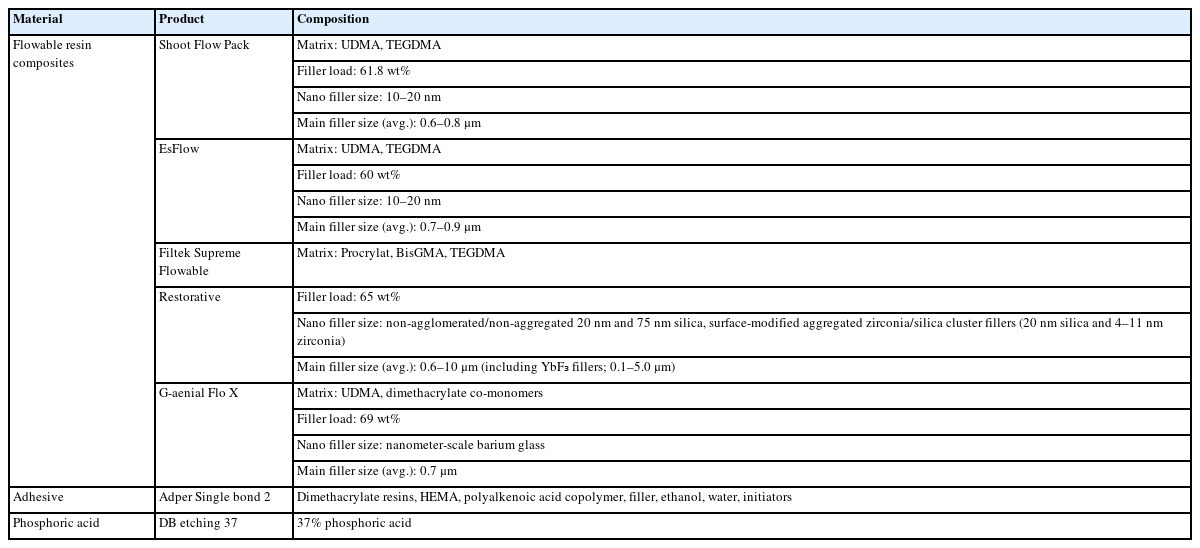

국내에서 시판 중인 국산 유동성 복합 레진 2종인 Shoot Flow Pack(Healings, Gwangju, Korea; SH) 및 EsFlow®(Spident, Incheon, Korea; ES)와, 기존에 임상에서 널리 사용되고 있는 외산 유동성 복합 레진 2종인 Filtek™ Supreme Flowable Restorative(3M ESPE, St. Paul, MN, USA; FS) 및 G-aenial™ Flo X(GC Corp., Tokyo, Japan; GX)를 대상으로 비교하였다(Table 1).

발거된 소구치 중 우식, 파절, 수복물이 없는 건전한 치아 40개를 선별하여, 시편 제작 전까지 생리식염수에 보관하였다. 각 치아는 자가 중합형 아크릴릭 레진(Ortho-Jet resin; Lang Dental, Wheeling, IL, USA)에 매몰한 뒤, 실온의 증류수에 24시간 보관하였다. 이후 다이아몬드 디스크를 이용하여 교합면의 법랑질을 제거하고 상아질을 평평하게 노출시킨 뒤, 흐르는 물 아래에서 500 grit SiC paper로 60초간 표면을 연마하였다. 제작된 시편은 무작위로 4개의 군(n=10)으로 분류하였다. 시편 제작 후 1시간 이내에 접착제를 적용하기 전, 부드러운 브러시와 물을 이용하여 표면의 혈액이나 이물질을 제거하였다.

표면 처리는 제조사 지시에 따라 total-etch(전부식) 기법을 사용하여 37% 인산인 DB etching 37(Denbio, Gwangju, Korea)으로 15초간 산부식한 후, 15초간 수세 및 건조하였다. 이후 접착제(Adper™ Single bond 2, 3M ESPE, St Paul, MN, USA)를 2회 도포하고 각 15초씩 agitation, 건조 후 10초 동안 광중합하였다. 광중합기는 LED 광중합기인 Valo Cordless(Ultradent, South Jordan, USA)를 사용하였다. 이후 테프론 몰드를 이용하여 각 복합 레진을 2mm 두께 및 2mm 직경으로 상아질 표면에 적용하고, 몰드 제거 전, 제거 후 각각 20초씩 광중합을 시행하였다. 몰드는 No. 12 blade로 제거하였고, 시편을 37℃ 증류수에 24시간 보관하였다[12].

시편은 접착면에 수직한 방향으로 하중이 가해지도록 지그에 고정하였고, 만능 시험기(Instron Universal Testing Machine, Type 3366, Instron Corp., Canton, MA, USA)를 이용하여 crosshead speed 1.0 mm/min의 속도로 전단결합강도를 측정하였다(Fig. 1). 상아질 표면에서 복합 레진이 탈락되는 순간의 최대 하중을 Newton(N) 단위로 측정하였고, 이를 상아질과 복합 레진의 접촉 단면적으로 나누어 전단결합강도(MPa)로 환산하였다.

전단결합강도 측정 후 각 군에서 1개 시편의 파절면을 전계방사형 주사전자현미경(FE-SEM, S-4800, Hitachi, Tokyo, Japan)으로 파절면을 ×30배 및 ×2000배로 촬영하여 파절 양상, 상아세관 노출 및 레진 태그 형성을 평가하였다.

각 군의 전단결합강도 결과는 평균과 표준편차로 나타내었고, SPSS 소프트웨어(ver. 20.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA)를 사용하여 분석하였다. 일원배치분산분석(One-way ANOVA)을 통해 군 간 차이를 평가하고, 사후 검정으로 Tukey HSD test를 시행하였다. 유의수준은 p<0.05로 설정하였다.

결과

각 군의 전단결합강도 평균값은 Table 2와 Figure 2에 제시되어 있다. 전단결합강도의 평균은 GX 군 (21.19 MPa), FS 군 (15.29 MPa), SH 군 (12.68 MPa), ES 군 (12.00 MPa) 순으로 나타났다. 일원분산분석(one-way ANOVA) 결과, GX 군은 SH, ES, FS 군에 비해 유의하게 높은 전단결합강도를 나타냈다(p<0.05). 반면, SH, ES, FS간에는 통계적으로 유의한 차이가 관찰되지 않았다(p>0.05).

Mean shear bond strength (MPa) of flowable resin composites after testing. Different letters represent significant differences between groups (p<0.05). SH: Shoot flow pack, ES: EsFlow, FS: Filtek Supreme Flowable Restorative, GX: G-aenial Flo X

전단결합강도 측정 후 각 군의 시편 중 일부 혼합형, 일부 응집형 파절 양상이 관찰되었다 (Fig. 3). 혼합형 파절을 보인 시편의 SEM 이미지를 관찰한 결과, 전부식에 의해 제거된 도말층과 함께, 명확하게 개방된 상아세관이 관찰되었으며, 상아세관 내로 침투한 레진 태그도 확인되었다. 또한 결합 계면에서 분리된 레진 태그가 통째로 탈락된 형태도 관찰되었다(Fig. 4). 이러한 관찰 결과는 복합 레진이 상아질 내부로 기계적 결합을 형성하였음을 시사하며, 이는 일정 수준 이상의 결합력이 형성되었을 때 나타나는 파절 양상으로 해석될 수 있다.

Representative SEM images of failure surfaces after shear bond testing (×30). A. Adhesive failure: resin composite is detached from the dentin surface, leaving a smooth surface with minimal resin remnants. B. Mixed failure: partial adhesive and cohesive fracture patterns are observed, showing residual resin and exposed dentin.

고찰

본 연구에서는 동일한 접착제를 사용하여 네 종류의 유동성 복합 레진의 상아질에 대한 전단결합강도를 비교하였다. 전단결합강도 시험은 치아 구조에 대한 접착제의 결합력을 평가하는 데 널리 사용되는 비교적 간단하고 재현성 높은 시험법이다[13]. 시험 결과, GX 군이 가장 높은 전단결합강도를 나타냈으며, ES 군은 상대적으로 가장 낮은 결합강도를 보였다.

복합 레진의 전단결합강도는 접착제 자체의 특성 이외에도 필러 함량, 입자 크기, 수지 매트릭스 구성 등의 복합 레진 고유의 물성에 따라 영향을 받는다. 특히 필러의 평균 입자 크기와 충전율은 중합 수축 및 기계적 강도에 직접적인 영향을 미치며, 이는 결과적으로 치질과의 결합 강도에도 연관된다[6]. 본 연구에서 사용된 모든 레진은 유동성 제품이지만, 필러의 크기와 형태, 점도에서 차이를 보이며, 이러한 특성 차이가 결합 강도에 영향을 주었을 가능성이 있다.

특히 GX 군은 69 wt%의 바륨 유리 필러를 포함하며, 평균 입자 크기(700 nm)의 조합을 통해 우수한 기계적 특성과 접착 성능을 확보한 것으로 보인다. 반면, ES 군의 낮은 결합강도는 상대적으로 낮은 필러 함량과 흐름성 강화를 위한 저점도 조성에서 기인한 것으로 해석될 수 있다. 낮은 점도는 조작성에 유리하나, 광중합 수축과 수축응력 증가를 유발하여 결합력 저하의 요인이 될 수 있음이 보고된 바 있다[14]. 이러한 결과는 국내 제품 개발 시 조성 개선을 위한 기초자료로 활용될 수 있다.

임상적으로는, 복합 레진의 수축응력에 저항하기 위해 최소 17–20 MPa의 결합강도가 필요하다는 보고가 있다[15]. SH, ES의 상아질 전단결합강도에 대한 기존 문헌 보고는 부족한 반면, GX와 유사 조성인 G-aenial Universal Flo에 대한 여러 연구는 존재한다. G-aenial Universal Flo는 69 wt%의 바륨 유리 필러를 포함하고 있으며, UDMA 기반 수지를 통해 우수한 기계적 특성을 보인다. GX 또한 동일 제조사의 제품으로 필러 조성, 수지 매트릭스, 점도 등에서 높은 유사성을 가지므로, 유사한 결합 성능이 기대된다. 다만, 제품 간 적응증과 용도가 상이하므로 직접 비교에는 주의가 필요하다. John 등[16]은 G-aenial Universal Flo가 유치 상아질에서 16-22 MPa 수준의 전단결합강도를 보였다고 보고하였으며. Sachdeva 등[17]의 연구에서는 21.1 MPa로 비교 대상 제품군 중 가장 높은 수치를 보였다. Eren 등[18]은 복합 레진 수리에서 G-aenial Flo가 25.6 MPa로, Filtek Z550과 Vertise Flow보다 유의하게 높은 전단결합강도를 나타냈다고 보고하였다. 이 수치는 본 연구에서 GX 군에서 관찰된 결합강도(21.19 MPa)와 유사하다.

FS의 경우, Korkmaz 등[19]의 연구에서는 상아질에 대해 자가부식 방식에서는 11.20 MPa, 전부식 방식에서는 4.12 MPa의 전단결합강도를 보고하였다. Alashammari 등[20]은 FS의 전단결합강도가 6종의 제품 중 Tetric PowerFill 다음으로 높은 40.64 MPa였다고 보고하였다. 그러나 전단결합강도는 실험에 사용된 시편 종류(인간치 또는 우치), 저장 조건, 열순환 유무, 접착제 종류, 표면 처리 방법 등 다양한 실험 조건에 따라 달라지므로, 문헌 간 직접적인 수치 비교에는 제한이 따른다[21]. 본 연구 결과, SH 및 ES는 FS와 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았으며, 이는 국산 복합 레진이 임상에서 사용되는 수입 제품과 유사한 수준의 결합력을 가질 수 있음을 시사한다. 따라서 SH와 ES는 임상적으로 활용 가능한 잠재적 대안이 될 수 있으며, 이들의 장기적인 성능과 안정성을 평가하기 위한 추가 연구가 요구된다. 향후에는 복합 레진의 장기적인 임상 성능을 보다 신뢰성 있게 평가하기 위해 열순환, 수분 노출, 인공 타액 환경 등을 포함한 인공 노화 조건을 반영한 실험이 필요하다. 또한 접착 계면의 미세누출, 변연 적합성, 파절 양상에 대한 정량적 분석 등 다양한 평가 변수를 포함한 연구가 병행된다면, 복합 레진의 임상 적용에 있어 보다 근거 중심적인 선택이 가능할 것으로 판단된다.

또한 접착 시스템의 종류에 따라 술자 민감도가 결합 강도에 영향을 미치는 중요한 요인임이 보고되었다[22]. 특히 전부식 방식은 습윤 결합(wet bonding) 단계가 포함되어 상대적으로 숙련도에 더 민감하다. 전부식과 자가부식 중 어떤 방식이 우수한 결합력을 보이는지에 대해서는 논란이 존재하며, Senawongse 등은 전부식이 자가부식보다 높은 결합 강도를 보였다고 보고한 반면[23], Sensi 등은 두 방식간 유의한 차이가 없다고 하였다[24]. 또 다른 연구에서는 자가부식 방식이 더 짧고 얇은 레진 태그를 형성하여 결합력이 떨어질 수 있다고 보고하였다[25]. 본 연구에서는 전부식 접착제를 사용하였으며, 타 연구와의 비교 시 이 점을 고려해야 한다.

결합 강도에 있어 혼성층 형성과 레진 태그 침투 깊이는 중요한 요소로 작용한다. 본 연구에서는 혼합형 파절 양상이 일부 관찰되었고, 전부식으로 제거된 도말층 및 상아세관 내 레진 태그가 확인되었다. 이는 치질 내 결합과 접착제의 효과적인 침투를 시사하며, 높은 결합력을 의미할 수 있다. Ilie 등[26]은 혼합형 및 응집형 파절이 강한 결합력과 관련이 있다고 보고하였으며, Leloup 등[27]은 결합력이 높을수록 응집형 파절 비율이 증가한다고 하였다. 다만 본 연구에서는 각 군당 제한된 시편만을 SEM으로 분석하였기 때문에 파절 양상과 결합강도 간의 명확한 상관관계를 일반화하기는 어렵다. 후속 연구에서는 더 많은 시편에 대한 SEM 분석을 통해 각 재료의 파절 양상과 전단결합강도 간의 연관성을 정량적으로 분석하는 것이 필요할 것으로 사료된다.

본 연구의 한계 내에서, 국산 유동성 복합 레진은 일부 수입 제품과 유사한 수준의 상아질 전단결합강도를 나타내었다. 이는 국산 복합 레진이 임상적으로 활용 가능한 대안이 될 수 있음을 시사한다. 복합 레진 간 결합력의 차이는 필러 함량과 수지 매트릭스 조성 등 재료의 물성 차이에 기인한 것으로 사료된다. 따라서 임상 적용 시, 단순한 조작성이나 심미성뿐 아니라 결합 강도에 영향을 미칠 수 있는 재료 고유의 특성을 함께 고려해야 할 것이다.

Notes

Conflicts of Interest

None