우식제거 과정에서 노출된 치수에 대한 치료방법 선택에 영향을 주는 요인에 대한 분석

Analysis of affecting factors for deciding treatment modality for exposed pulp during caries removal

Article information

Trans Abstract

Managements of exposed pulp during caries removal are major concerns of dentists. Vital pulp therapy for exposed pulp is associated with the recognition for the prognosis of pulp preserving procedures. With advancements in vital pulp therapy, successful results of vital pulp therapy, especially for the teeth with irreversible pulpitis, conflict with treatment guidelines based on the current pulpal diagnosis system. Confusions regarding indications for vital pulp therapy under current pulpal diagnosis system and treatment guidelines attenuate wide spread applications of vital pulp therapy. Analyzing the requirements for improving pulpal diagnosis systems and treatment guidelines, as well as the factors influencing the selection of treatment modalities for exposed pulp, is essential for establishing strategies in studies of vital pulp therapy.

서론

생활치수치료는 직접치수복조술, 부분치수절단술, 완전치수절단술 등을 포함하는 술식으로서 노출된 치수에 대한 처치 방식을 다루고 있다. 임상가들에게 생활치수치료는 주로 치수 생활력 보존을 통한 미완성 치근의 성장을 유도하는 것과 연관되어 인식되어 왔으며 성숙 영구치에서 우식으로 인한 치수노출이 있는 경우에는 그 적용이 제한적이었다. 최근 생활치수치료에 대한 관심이 증가함에 따라 생활치수치료에 대한 재평가가 이루어지고 있다. American Association of Endodontists (AAE)와 European Society of Endodontology (ESE)에서는 각각 2021년, 2019년에 포지션 스테이트먼트를 통해 생활치수치료에 대한 가이드라인을 새롭게 제시했으며 관련 연구도 활발히 이루어지고 있다[1,2]. 생활치수치료의 적응증은 우식을 제거하는 과정에서 치수가 노출된 가역적 치수염 상태인 치아는 물론 비가역적 치수염 상태의 치아로도 확대되고 있다[3,4]. 생활치수치료의 성공률은 크게 높아져 향후 근관 치료를 대체할 수 있는 치료법으로의 활용에 대한 관심도 커지고 있다[5,6]. 생활치수치료에 대한 연구는 치수상태의 진단과 그에 기반한 치료법에 대한 가이드라인에 있어 논란을 일으키고 있다. 즉 생활치수치료의 발전으로 인해 기존 근관 치료 영역에서 일반적으로 받아들여져 왔던 치수 상태에 대한 진단 체계와 그에 근거한 치료방법 선택에 대한 가이드라인의 적절성에 의문이 제기되고 있는 것이다. 치수의 회복능력 여부에 대한 판단이 개입되어 있는 가역적, 비가역적 치수염과 같은 분류 체계는 비가역적 치수염으로 알려진 증례에 대한 성공적인 생활치수치료 결과와 상충하고 있다[7]. 또한 현행 치수염 진단체계에 기반한 근관 치료 적응증에 대한 가이드라인을 따르는 것은 치수보존이 가능할 수도 있는 증례에서 불필요한 치수 제거가 이루어질 수도 있음을 의미한다[8]. 즉 생활치수치료의 발전으로 인해 기존에 행해졌던 근관치료 증례의 상당수가 치수보존이 가능한 즉 생활치수치료의 적응증일 수도 있었다는 점을 주목하게 되었다.

생활치수치료는 깊은 우식의 제거와 그 과정에서 노출된 치수에 대한 처치 가이드라인과 밀접한 연관성을 갖는다. 현재, 치수상태에 대한 정확한 진단, 임상 증상과 치수의 회복능력 사이의 상관성, 깊은 우식을 제거하는 방식과 우식제거 과정에서 노출된 치수를 위한 처치 등에 관한 합의된 가이드라인이 부족한 상태로 이에 대한 연구가 필요한 실정이다. 깊은 우식을 제거하는 과정에서 노출된 치수에 대한 인식은 근관치료를 통한 치수 제거, 혹은 생활치수치료를 통한 치수 보존과 같은 치료방향의 설정에 영향을 준다. 생활치수치료에 대한 설문 연구 결과는 실제 임상 현상에서 임상가들이 우식제거 과정에서 노출된 치수에 대해 가지는 인식을 실제적으로 반영하고 있지 못하는 것으로 보인다. 기존 설문 연구의 단점을 보완하기 위한 clinical case/photo-based questionnaire study에 의하면 근관치료의 시행 여부는 치수상태의 진단 외 다른 요인이 더 중요하게 작용을 하며 생활치수치료에 대한 부정적 인식으로 인해 근관치료에 대한 선호도가 높은 것으로 나타났다[8]. 임상가들의 생활치수치료에 대한 인식을 평가하는 것은 생활치수치료의 연구 전략 수립에 도움을 주고 결과적으로 생활치수치료의 보급에 기여할 것으로 보인다.

생활치수치료의 발전으로 인해 제기되고 있는 현재의 치수진단 체계 및 그에 기반한 치료법 선택에서의 문제는 생활치수치료의 적응증을 이해하는데 혼란을 일으키는 요인이다. 치수상태의 진단과 치수보존 술식의 적응증에 관한 문제는 우식 제거 과정에서 노출된 치수 및 치아의 조건 등에 대한 인식과 연관되어 있다. 치수상태의 진단에서의 문제점과 생활치수치료의 적응증이 될 수도 있는 증례에서 근관치료를 선택하는 원인을 알아봄으로써 임상가들의 생활치수치료에 대한 인식을 평가하고자 한다.

치수 상태에 대한 진단

1. 치수의 회복능력에 대한 평가

치수상태에 대한 진단은 임상증상, 증상에 대한 히스토리, 임상검사, 방사선학적 검사 등을 기반으로 이루어진다[1,2]. AAE 기준에 따르면 치수상태는 정상 치수, 가역적 치수염, 증상이 있는 비가역적 치수염, 증상이 없는 비가역적 치수염, 치수 괴사 등으로 분류될 수 있다[7]. 가역적과 비가역적을 구분하는 중요한 요소는 임상증상의 유무 및 증상의 특성으로 특히 자발통의 유무는 가역적, 비가역적을 구분하는 중요한 참고 요소이다. 최근 생활치수치료 관련 연구는 비가역적으로 분류되는 치수염에 대해서도 생활치수치료가 시행될 수 있음을 보여주고 있으며 이 같은 결과는 비가역적 치수염이라는 진단이 포한하고 있는 치수의 회복 능력에 대한 평가, 즉 염증상태의 치수가 회복 불가능한 상태라는 판단과 일치하지 않는다. 따라서 치수의 회복 능력에 대한 판단에 근거한 치수상태 분류 시스템의 합리성에 의문이 제기되고 있다. 현재 주로 사용되는 AAE의 치수상태 평가를 위한 진단체계는 보다 과학적인 근거를 갖춰야 할 필요성이 있다. 생활치수치료의 발전은 치수상태 진단 기법의 개발, 새로운 진단체계에 대한 검토, 특히 치수의 회복 능력에 대한 평가 방법의 개발 등을 요구하고 있다. 치수 상태의 진단과 치수의 회복능력과의 상관성 규명은 중요한 이슈로서 생활치수치료에서 차지하는 치수의 회복 능력의 중요성은 더욱 커질 것으로 예상된다.

2. 임상적 진단과 조직학적 진단의 연관성

치수상태의 진단과 관련된 요소, 즉 우식의 깊이, 전기치수검사나 냉/온 검사와 같은 pulp sensitivity test, 통증의 양상 등과 조직학적 진단 사이의 연관성에 대해 보다 많은 연구가 필요하다. 임상적 진단과 조직학적 진단 사이의 상관성은 크지 않다는 것이 일반적 인식이었으나 2014년 Ricucci 등은 둘 사이의 높은 상관성을 보고한 바 있다[9]. Ricucci의 연구가 기존 연구와 다른 결과를 얻은 것은 비가역적 치수염의 분류 기준을 심한 임상증상을 가진 경우로 설정했고 조직 시편을 제작하는 기술적 차이에 근거한 것으로 보인다. Ricucci 등은 심한 자발통 등 임상증상의 정도가 심한 경우를 비가역적 치수염으로 분류했고 그 결과 조직학적 진단과 높은 상관성을 보고할 수 있었던 것으로 보인다. 비가역적 치수염을 대상으로 한 생활치수치료 연구 중에서 Ricucci 와 같이 심한 임상 증상을 비가역적 치수염의 기준으로 설정한 연구는 많지 않으며 비가역적 치수염의 증상이 중등도인 증례를 대상으로 하는 경우가 많다[3,4,10]. 비가역적 치수염의 분류 기준 가운데 하나인 자발통은 그 통증의 정도가 매우 다양할 수 있기 때문에 자발통의 정도가 심하지 않은 증례들은 생활치수치료에 의한 치수 생활력 보존이 가능할 것으로 보인다. 비가역적 치수염에서의 높은 생활치수치료 성공률에 대한 검토 시 이같은 측면을 고려해야 하며 이는 현행 치수염 진단체계의 불완전함 및 개선의 필요성을 나타낸다. Wolters 등[11]은 보다 세분화된 증상에 기반한 새로운 치수분류 체계를 제안했으며 이에 따르면 비가역적 치수염 증례의 일부는 moderate pulpitis로 분류될 수 있고 또한 생활치수치료의 적응증이 될 수 있을 것으로 보인다. Wolters의 분류는 AAE의 분류체계의 단점을 일부 보완할 수 있는 측면이 있다. 그러나 치수가 염증 상태에 있더라도 무증상인 경우가 상당한 비율로 존재한다는 연구 결과는 임상증상에만 의존하는 치수상태 분류의 한계를 드러내고 있다[12]. 중등도 또는 깊은 우식 병소가 있는 치아의 치수 내에서 염증반응이 일어난다는 연구 보고는 우식의 깊이와 조직학적 진단의 상관성을 일부 보여주고 있다[13]. 그럼에도 염증의 정도와 우식의 깊이에 대한 연구는 아직 부족한 실정이다. 염증의 정도를 판단하기 위한 바이오 마커의 개발 등은 새로운 연구 영역으로 떠오르고 있으며 치수 생리에 대한 생물학적 이해는 생활치수치료 및 근관치료학의 발전을 견인할 것으로 기대된다.

생활치수치료 시 치수상태 평가를 위한 가이드

현재 임상에서 쉽게 적용할 수 있는 정확한 치수상태 평가 방법은 개발되어 있지 않다. AAE의 치수진단체계는 생활치수치료의 적응증을 정확히 반영한다고 보기는 어렵지만 보완이 이루어지기 전까지는 그 한계를 인식하며 사용해야 한다. 증상이 있는 비가역적 치수염의 경우 증상의 정도가 심한 경우에는 생활치수치료의 적용 시 주의가 필요할 것으로 보인다. 냉온 자극에 의해 sensitivity가 나타나는 것이 비가역적 상태를 나타낸다는 명확한 근거는 없으므로 생활치수치료를 적용해 볼 수 있다. 그러나 이것이 반드시 생활치수치료의 성공을 의미하지는 않는다. 증상이 없는 비가역적 치수염의 경우 진단의 근거가 명확하다고 보기 어렵다. 방사선 사진을 통해 파악한 우식의 깊이가 치수의 염증 상태를 나타낼 수는 있으나 염증의 정도 또는 회복능력과의 상관관계는 밝혀진 바 없다. 결론적으로 노출된 치수의 상태를 시각적으로 확인하는 것이 현 단계에서 생활치수치료 과정에서 치수상태를 파악할 수 있는 방법으로 활용될 수 있다[14]. 생활치수치료는 vital/normal/healthy한 상태의 치수를 확인 후 이루어져야 한다.

우식 병소 제거 시 노출된 치수에 대한 치료

1. 근관치료 vs 생활치수치료

깊은 우식은 임상가들이 진료상황에서 흔히 접하는 질환으로 우식을 제거하는 과정에서 발생한치수노출은 임상가들을 곤혹스럽게 한다. 치수가 노출된 상황에서 임상가들은 치수를 보존할 것인지 아니면 치수를 제거할 것인지를 결정해야 한다. 과거에 비해 생활치수치료의 적응증은 깊은 우식 병소를 가진 치아로 확대되었고 깊은 우식 병소에서 치수가 노출된 경우에도 치수보존이 가능하다는 결과를 보여주고 있다. 그러나 실제 진료 환경에서 많은 임상가들은 노출된 치수에 대한 생활치수치료 시행에 대해서 부정적 인식을 갖고 있다. 설문 연구에 따르면 치수가 노출되었고 증상이 없는 치아에 대해서 생활치수치료의 선호비율이 높게 나타나고 증상이 있을 경우에는 근관치료에 대한 선호비율이 증가한다. 그러나 실제 진료 환경에서 느끼는 생활치수치료 또는 근관치료에 대한 선호도는 설문연구 결과와는 차이가 있는 것으로 보인다. 이는 기존 설문연구의 디자인이 치과의사들의 치수노출 여부, 노출 치수의 범위, 우식의 정도 등에 대한 주관적 인식 그리고 그것이 치료계획의 선택에 미치는 영향을 정확히 반영하지 못하기 때문인 것으로 보인다. 임상가들의 생활치수치료에 대한 인식과 근관치료를 선호하는 이유를 파악하는 것은 생활치수치료의 발전을 위한 전략 수립에 도움이 될 것으로 기대된다. 연구자의 판단, 평가 등이 개입되어 있는 가상의 시나리오를 기반으로 한 기존 설문연구의 단점을 극복하기 위해서 가상의 시나리오 정보를 배제한, 그리고 실제 임상 증례인 치수노출 사진을 사용한 연구 설계는 생활치수치료 대신 근관치료를 선호하는 이유에 대한 분석을 가능하게 했다. 임상가들의 생활치수치료에 대한 인식은 치료법 선택과 밀접한 관련을 가지고 있으며 이에 대한 분석은 생활치수치료 보급을 통한 치수보존 술식의 적용을 확대하는데 도움이 될 것이다.

2. 근관치료에 대한 선호도

1) clinical case/photo-based questionnaire study

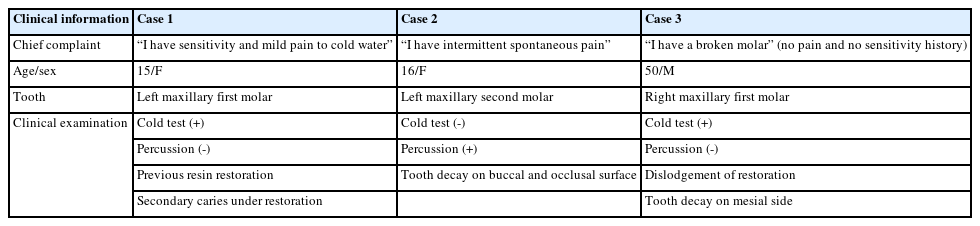

기존 설문 조사 연구는 연구자의 판단, 평가 등이 개입되어 있는 가상의 시나리오를 기반으로 한다. 그러나 설문 자료에 포함된 가상의 시나리오 정보는 설문 응답자의 주관적인 판단 과정을 방해하고 제공된 정보의 틀 안에서 응답자의 판단을 유도한다는 단점이 있다. 예를 들어 치수노출이 있는 상황에서 증상의 유무를 전제로한 질문에 대한 응답을 가정해보면 증상이 있는 경우 근관치료와 같은 침습적 치료에 대한 선택이 높아질 수 있다. 또한 치수가 노출된 상황을 나타내는 시각적 정보가 없는 상황에서 단순히 증상이 없이 치수가 노출되었다는 정보에 대해서는 생활치수치료에 대한 선택이 높아질 수 있다. 이는 증상의 유무가 치료방법 선택에서 중요한 요소라는 연구자의 판단이 이미 개입되어 있기 때문에 응답자의 주관적인 판단을 제한하고 설문 참여자의 선택을 유도하는 효과가 있다. 기존 설문 연구의 단점을 극복하기 위한 clinical case/photo-based questionnaire study는 근관치료에 대한 선호 이유를 현실에 가깝게 분석할 수 있다[8]. Clinical case/photo-based questionnaire에서 사용된 치수 노출 사진은 노출된 치수 외 다른 정보들을 포함하고 있으며 설문 참여자에게 연구자의 판단이 개입되지 않은 임상데이터를 제시하고 있다(Fig. 1, Table 1).

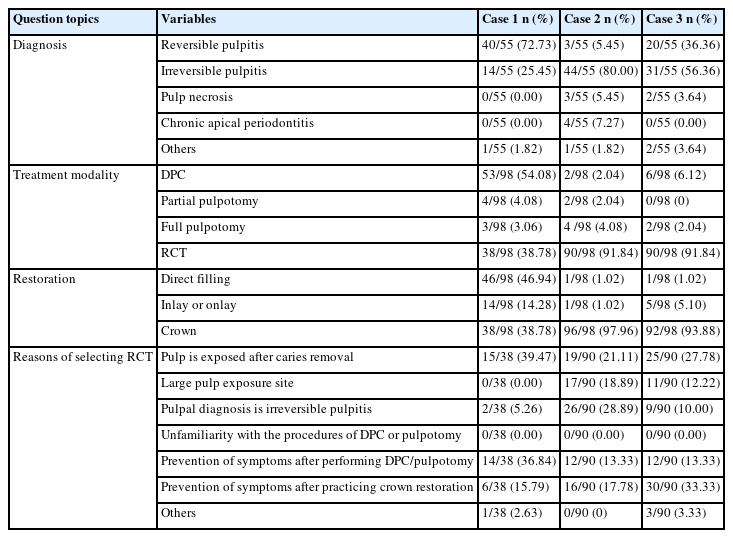

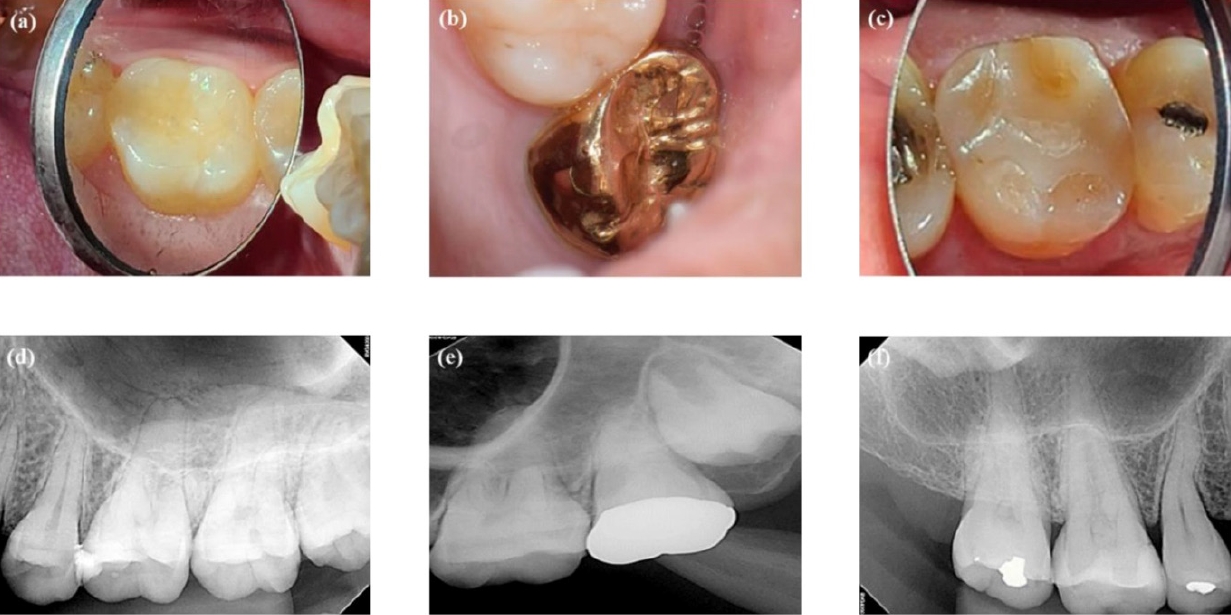

Clinical photos of pulp exposure sites and periapical radiographs.

(adapted from; Yi et al., BMC Oral Health 2023; 23: 1003.) (a) Pulp exposure after removal of the secondary caries beneath the old resin restoration in case (1) (b) Pulp exposure after caries removal in case (2) The loss of tooth material is severe, and crown restoration is required. (c) Pulp exposure after caries removal in case (3) The size of the pulp exposure site and extent of tooth decay are larger than those in case 1. (d-f) No radiographic changes can be observed in the periapical regions

2) 치수상태에 대한 진단 경향

연구 결과에 따르면 우식을 제거하는 과정에서 노출된 치수에 대한 치료법 선택 시 임상가들의 치아 상태에 대한 주관적 인식이 치수상태의 진단보다 더 중요하게 작용하는 것으로 나타났다. 근관치료를 치료방법으로 선택 시 치수노출에 대한 부정적 인식, 치료 후 증상 발생 방지, 치수 상태의 진단 등이 영향을 주지만 치수진단이 가장 중요한 요인은 아닌 것으로 보인다. 치료방법의 선택에서 치수상태에 대한 진단이 가장 중요한 기준이 아니라는 결과는 치수진단에 기반한 근관치료 적응증에 대한 가이드라인이 현실을 잘 반영하고 있지 못함을 의미한다. 증례 1과 증례 3을 비교 시 치수상태 진단을 비가역적 치수염으로 진단한 비율이 증례 3에서 약 2배 정도 높다는 것은 임상증상 외 다른 요인이 진단에 더 큰 영향을 줄 수 있음을 보여주고 있다(Fig. 1, Table 2). 임상가들은 임상증상이 없음에도 우식의 범위, 치수노출의 크기 등의 정보를 주관적으로 받아들이고 해석해서 비가역적 치수염으로 진단하는 경향이 있는 것으로 보인다. 치아 우식의 범위, 치수노출의 크기 등은 치수상태를 부정적으로 인식하는 요인이다.

3) 근관치료 선호 이유

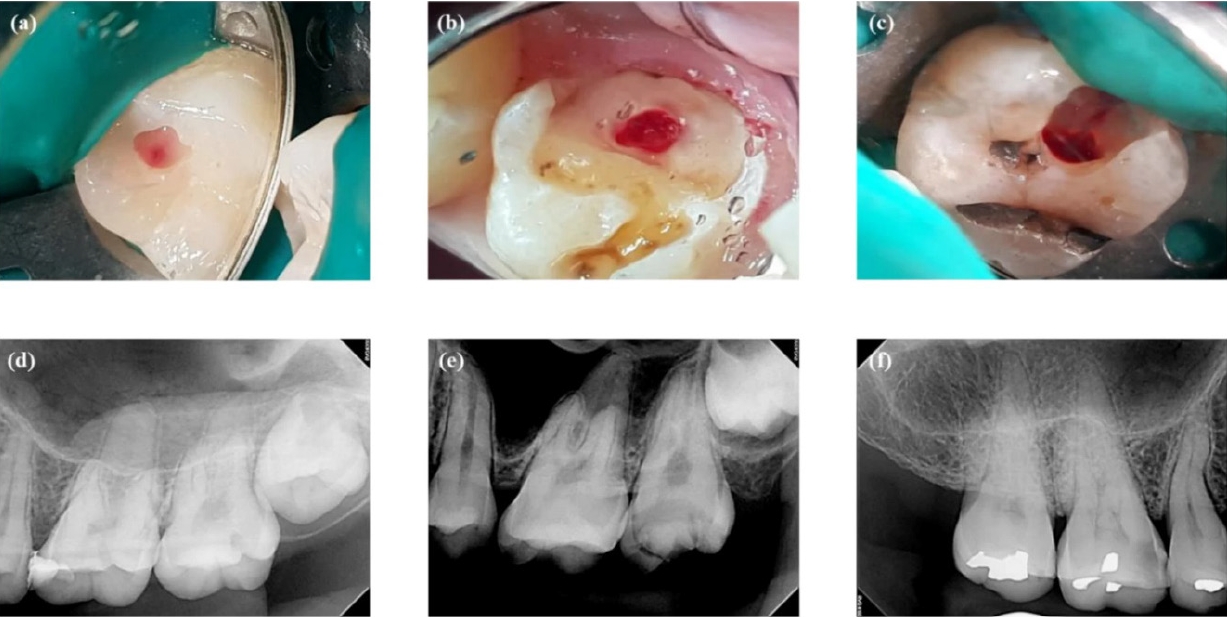

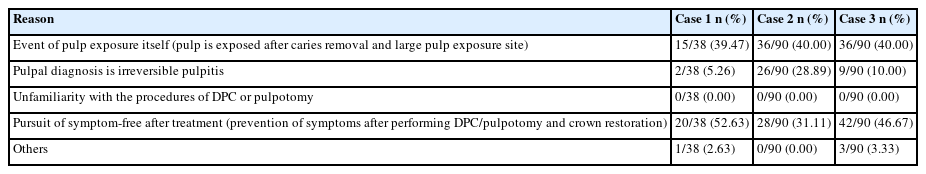

증례 2와 증례 3에서 근관치료를 선택한 비율은 91.84%를 차지한다(Table 2). 증례2에서는 간헐적인 자발통이 있었으며 비가역적 치수염 진단이 80.0%를 차지한다. 증례3은 증상이 없는 치아였으나 냉자극에 약간은 통증이 있었던 증례 1과 비교 시 비가역적 치수염 진단이 약 2 배 가량 높았다. 기존의 설문연구 디자인이라면 증례 1과 증례 3에서 근관치료를 시행하는 비율의 차이를 이끌어내지 못했을 것이다. 증례 3에서 근관치료를 선택한 비율이 91.84%를 차지했다는 점은 임상가들이 근관치료를 선호하는 실제 현황을 잘 반영하는 것으로 보인다. Table 3에서 보듯이 생활치수치료 이후 발생할 수 있는 증상을 예방하고자 하는 의도나 욕구가 생활치수치료 대신 근관치료를 시행하는 주된 이유인 것으로 나타났다. 비록 생활치수치료에 대한 연구가 높은 성공률을 보고하고 있으나 생활치수치료는 아직까지 임상가들 사이에서 치료결과를 예측하기 어려운 치료로 인식되고 있음을 나타낸다. Yi 등에 의한 clinical case/photo-based questionnaire study는 생활치수치료가 성공적으로 시행된 증례를 연구에 사용함으로써 대부분의 임상가들이 근관치료를 선택한 증례에 대해서도 생활치수치료가 성공적으로 시행될 수 있음을 보여주었다(Fig. 2). 노출된 치수에 대한 부정적 인식은 생활치수치료를 기피하는 원인이고 그것은 치료 후 증상의 발현에 대한 우려와 연관되어 있다. 생활치수치료에 대한 부정적 인식을 개선하기 위해서는 생활치수치료의 성공률이 근관치료와 비교 시 만족할 만한 수준임을 보여주는 임상 데이터의 축적이 필요하다. 또한 현재 치수상태 진단 및 그와 관련된 치료방법 선택에서의 불확실성을 해소할 수 있는 연구가 이루어지는 것이 중요하다.

Reasons for selecting root canal treatment (RCT) (adapted from Yi et al. BMC Oral Health 2023; 23: 1003.)

Follow-up evaluation after pulp preservation procedure. (adapted from Yi et al. BMC Oral Health 2023; 23: 1003.) (a) The tooth in case 1 is restored with composite resin, 32 months after direct pulp capping. (b) The tooth in case 2 is restored with a gold crown, 37 months after pulpotomy. (c) The tooth in case 3 is restored with a resin inlay, 47 months after direct pulp cappingDPC. (d-f) No radiographic changes can be observed in the periapical region in cases 1, 2, and 3.

결론

현재의 치수 상태에 대한 진단 체계에 기반한 생활치수치료의 적응증에 대한 논의에는 주의가 필요하다. 치수진단은 우식 제거 과정에서 노출된 치수에 대한 치료법 선택에 관여하는 요인의 하나로 이해해야 한다. 임상가들은 우식제거 과정에서 노출된 치수에 대해 근관치료를 선호하며 노출된 치수에 대한 부정적 인식이 근관치료를 선호하는 주요 원인이다. 치수보존을 위한 생활치수치료의 보급을 위해서는 노출치수의 예후에 대한 부정적 인식을 개선하기 위한 전략이 필요하다.