단국대학교 치과대학 치아형성역량 코호트 구축 사례

Establishment of a tooth preparation competency cohort at Dankook University Dental School

Article information

Trans Abstract

Dankook University School of Dentistry has established a student cohort system to assess in tooth preparation competency. This system tracks educational outcomes from admission to graduation, consolidating data that was previously scattered. It enables efficient collection and analysis of information across various educational domains. The dataset comprises self-assessment surveys, learning outcome evaluations, academic records, and national dental licensing examination results. This information is utilized for curriculum improvement, student feedback, and patient care strategy development. The cohort system focuses primarily on tooth preparation skills and is used to monitor students' core competencies. Dankook University School of Dentistry aims to improve educational methods and enhance students' clinical abilities through this initiative. This approach represents an implementation of data-driven educational practices in dental education. The information gathered from operating the cohort system will be used to refine the educational processes at Dankook University School of Dentistry. The establishment of this tooth preparation competency cohort system demonstrates a structured approach to tracking and improving dental students' skills. It provides a framework for continuous assessment and improvement of dental education, potentially offering insights for other dental institutions seeking to enhance their educational outcomes and student performance monitoring systems.

서론

21세기에 들어 보건의료전문가 교육의 방향이 역량 기반 교육(competency-based education, CBE) 및 성과 기반 교육(outcome-based education, OBE)으로 전환되는 가운데, 우리나라의 치과대학도 이러한 변화에 발맞춰 교육과정을 개선하려는 노력을 기울이고 있다[1]. 특히 치과대학생의 임상역량 강화가 시대적 요구에 따른 중요 과제로 인식되고 있는데, 한국은 사실상 치과대학 인증시스템과 치과의사 국가면허시험이라는 두 가지 제도를 통해 치과의료인의 윤리적 책무와 전문성 수준을 높이기 위한 치의학교육의 변화가 이루어지고 있다[1,2]. 이중 한국의 치의학교육 인증시스템은 2007년 보건복지부 산하 재단법인인 한국치의학교육평가원(Korean Institute of Dental Education and Evaluation, KIDEE)이 설립되고 2008년 ‘치의학 기본교육 평가·인증기준’을 수립하여, 2008년부터 전국 11개 치과대학 및 치의학전문대학원을 대상으로 주기별 인증평가를 진행 중이다[3,4]. 한국치의학교육평가원의 평가·인증기준은 수 차례 개정되었으며, 가장 최근으로는 2022년 개정된 ‘치의학 기본교육 평가·인증기준’을 바탕으로 인증평가가 이루어지고 있다[2]. 한편 한국의 치과의사 국가면허시험은 2009년 대한치과의사협회가 치과의사 국가시험의 일환으로 임상술기시험을 도입하기로 결정하면서, 2011년 개발된 ‘국가적 수준의 치과의사 역량’을 통해 목표를 설정하고 2000년과 2012년에 이루어진 ‘치과의사 직무분석’ 결과를 토대로 평가 범주와 문항 유형을 결정하여, 2021년도에 최초의 실기시험을 제74회 치과의사 국가시험의 일환으로 시행하면서 현재에 이르고 있다[2,5].

국가적 수준의 치과의사 역량은 보존수복·보철치료 및 근관치료를 포함하며, 이를 치과의사 면허시험 중 나형 실기시험으로 모의환자의 치아를 삭제하는 수행능력 결과평가를 검정하면서, 치아형성(tooth preparation) 역량을 체계적으로 평가하는 수복치의학이 치의학교육 커리큘럼에서 재조명받고 있다[6]. 임상전단계의 치아형성 역량은 기준기반평가를 통해 집중 교육하는 방식과 자가평가·동료평가와 피드백을 전달하는 방식으로 교육되고 있으나[7,8], 치과대학 졸업생들이 보다 실제 임상 현장에서 요구되는 역량을 갖출 수 있도록 임상 실무와의 연계성을 강화한 교육과정 개선이 요구되는 실정이다[9]. 현재 학생 교육에 졸업생의 임상 수준을 연결한 궤적 평가는 부족한 편이며, 그 이유로 재학생 교육과 졸업생 임상 결과를 연결하는데 단절과 장벽이 거론되고 있다[10]. 이에 한국의학교육평가원이 2019년 의학교육 평가인증 기준(Accreditation Standards of Korean Institute of Medical Education and Evaluation 2019, ASK 2019)에서 코호트 구축과 운영을 규정하였으며, 많은 의과대학이 이를 바탕으로 코호트 구축 사례와 설계 방안을 보고하고 있다[11-19]. 한국치의학교육평가원(KIDEE)은 아직 평가·인증기준에 재학생·졸업생 코호트 구축을 규정하고 있지 않으나, 2024년 치의학기본교육 방문평가 논평서에서 교육실행·교육개선의 지속성과 전문성을 강조한 바 있다[20]. 이에 따라 단국대학교 치과대학은 재학생·졸업생 코호트 연계의 사전 연구로 학생들의 치아형성역량을 종합적으로 추적하고 분석하기 위한 코호트 설계를 추진하게 되었다.

본 단신에서는 의과대학의 코호트 구축 연구들을 바탕으로 단국대학교 치과대학(단국치대)의 치아형성역량 코호트 구축 과정을 소개한다. 구체적으로 코호트 구축의 목적, 자료 수집 및 활용 방법 등을 다룰 것이다. 이를 통해 치의학 교육에서 코호트 연구의 의의와 가능성을 제시하고, 학생들의 실질적인 임상 역량 향상을 도모하며 동시에 치의학 교육의 질적 개선에 기여할 수 있을 것을 기대한다.

코호트 구축 목적 및 절차

1. 치아형성역량 코호트 구축의 목적

단국대학교 치과대학은 진리와 봉사라는 교시를 바탕으로 ‘환자 중심의 진료’, ‘문제 해결 능력’, ‘자기 주도적 학습능력’, ‘협력과 상호 존중의 태도’라는 교육목표를 설정하고 있다. 치아형성역량 코호트는 환자 중심의 진료, 자기 주도적 학습과 문제 해결 능력이라는 단국대학교 치과대학의 교육목표를 기반으로 설계되었으며, 학생들이 환자의 치아를 안전하고 전문적으로 관리할 수 있는 능력을 개발하는 데 초점을 맞추었다. 이는 국가적 수준의 치과의사 역량을 반영하여 치관내 수복과 치관외 수복을 적절한 방법으로 치료하고, 기본적인 근관치료를 수행할 수 있는 실력을 갖추도록 하는 것을 포함한다. 코호트의 핵심 목표는 환자 진료를 유연하게 수행할 수 있는 전문성과 미래 학습을 연계하는 역량을 배양하는 것이며, 이는 잘 알려진 문제에 직면했을 때 기존 지식을 효과적으로 활용하고 새로운 지식이 필요한 상황에서는 해결책을 창출하는 적응형 전문성(adaptive expertise)을 염두에 두고 설계하였다[21].

2. 코호트 구축과정

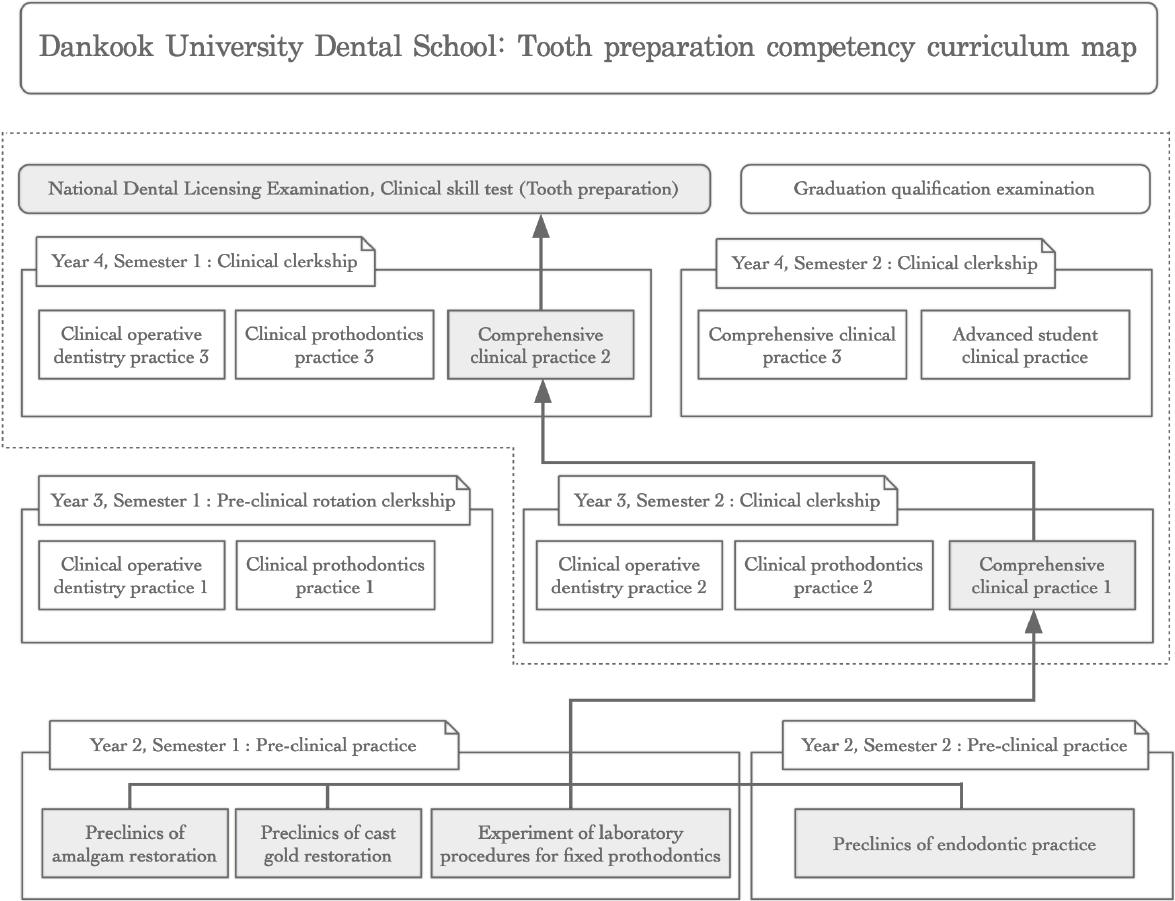

단국치대는 2023학년도 본과 3학년 1학기 및 본과 4학기 2학기에 집중적인 치아프렙 수행능력 향상을 위한 교과목을 개설하고 학생 분석을 위한 평가지표를 개발하며 학생 결과값을 기반으로 한 초기 데이터베이스를 구축하였다(Fig. 1). 치과보존학교실과 치과보철학교실 간에 교수학습공동체를 구성해 치아프렙역량 피드백 전달체계를 마련하고, 교수자 피드백과 학생 피드백이 공유될 수 있도록 데이터베이스를 구성하였다.

Tooth Preparation Competency Curriculum Map. Dankook University Dental School's curriculum begins with fundamental tooth preparation skills practiced on phantom heads in Year 2, Semesters 1 and 2 (the fourth year of the six-year program, comprising two pre-dental and four dental years). These foundational competencies are developed through the gray-highlighted courses (following the arrow-indicated progression) where students master tooth preparation techniques in a preclinical environment. During the clinical clerkship periods (outlined with dotted lines), students transition to performing tooth preparations on actual patients from Year 3, Semester 2 through Year 4, Semesters 1 and 2. These complementary learning pathways—preclinical skill mastery and clinical application—create a cohesive tooth preparation competency trajectory that ultimately leads to the National Dental Licensing Examination Clinical Skill Test (Tooth Preparation) and Graduation Qualification Examination.

새로 개설한 교과과정 검증의 일환으로 2024학년도 1학기 의학교육학 전문가 자문을 통해 학생들의 임상역량 격차 해소를 위한 방안을 검토해 교육개선을 위한 다섯 가지 주요사항을 확인하였다. 첫째, 학생의 자질과 학교의 자원이라는 관점에서 체계적인 진단이 필요하다. 둘째, 학생의 역량 부족이 지식의 문제인지, 술기 연습의 부족인지, 혹은 동기부여의 부재인지를 파악해야 한다. 셋째, 학생의 내적·외적 동기부여를 고려한 적절한 학제를 마련해야 한다. 넷째, 국가시험 준비는 단순한 시험 대비를 넘어 실제 임상에서 지속가능한 실력 향상으로 이어져야 한다. 다섯째, 국가시험의 평가 내용을 전체 교육과정에 유기적으로 통합하여, 학생들이 일상적인 학습만으로도 충분한 역량을 갖출 수 있도록 해야 한다. 이러한 자문 결과는 단국치대의 임상전단계 실습 교육과정 개선과 치아형성역량 코호트 개발의 이유가 되었다. 지속적인 교과목 운영과 발전을 위해서는 학생들의 임상역량 향상에 실질적으로 기여할 수 있는 교육지표를 확인하고 지속적인 교육목표의 개선이 필요하다는 점이 확인되었다.

2024학년도 2학기에 이어진 의학교육학 전문가 자문을 통해 의과대학 인증기준 중 재학생/졸업생 코호트 구축 사례 분석하고 치과대학 코호트 구축의 제도적 요건과 실행 방안을 검토하였다. 조직과 내규의 신설, 구성원 간 역할 분담, 자원 배분의 필요성을 확인하였으며, 자료수집의 구체적인 대상과 시기, 데이터베이스의 소유권 및 관리 주체 설정의 중요성이 강조되었다. 코호트 구축의 목표와 용도를 명확히 하고 데이터의 남용과 오용을 방지하며, 예상치 못한 결과에 대한 대비책 마련의 필요성도 제기되었다.

이러한 교육과정 검토에 이어 치과대학 교육관계자 중 핵심 구성원인 치과대학 최종 학년 학생들의 의견을 수렴하기 위해, McGrath 등의 질적 연구 인터뷰 가이드라인을 바탕으로 반구조화된 설문을 실시했다[22,23]. 설문은 치아 삭제 실습 경험에 대한 학생들의 주관적 인식과 교육과정에 대한 제언을 중심으로 진행되었다. 학생들의 응답은 실습 교육의 구체적인 개선 방안을 도출하는데 기여했다. 특히 1대1 피드백의 실효성, 단계적 평가 체계의 도입, 실습 시연의 필요성, 종합진료실 운영 구조의 재검토, 실제 임상 상황의 반영, 그리고 3D 스캔 기술의 활용 가능성 등이 주요 개선점으로 제시되었다.

이러한 검토 결과들을 바탕으로 단국치대는 코호트의 운영 방향을 검토할 수 있었다.

코호트 구성

1. 코호트 수집항목

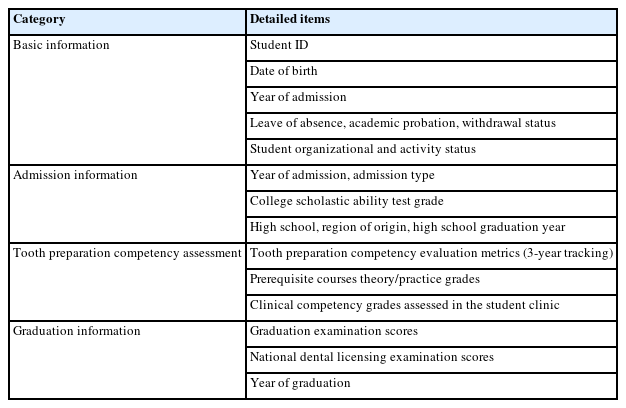

코호트 데이터의 기본 학생정보는 치과대학에서 수집할 수 있는 학번, 생년월일을 포함한 기본데이터와 입학년도, 입학전형, 수능등급, 출신고교, 출신지역, 고등학교 졸업년도 등을 포함하고 있다. 이러한 정보를 기본으로 재학생의 교육과정 중 치아형성역량 평가지표로 설정한 항목에 대해 4년간의 데이터를 추적하도록 구성하였다. 여기에는 선수과목들의 이론과 실습성적, 종합진료실의 임상성적, 임상실습평가시스템 및 강의평가시스템의 결과, 과정별/시기별 자료, 상담기록이 포함된다. 또한 재학생 기본 정보인 휴학, 유급 및 제적 현황, 학생활동 현황, 졸업연도와 함께 교육과정의 최종 성과로서 졸업시험 성적과 치과의사 국가시험 결과도 분석을 위해 수집한다(Table 1).

치과의사 국가시험 결과의 경우, 개별 학생에게 직접 통보되는 특성상 학교 차원의 수집에 어려움이 있다. 이를 보완하기 위해 단국치대는 다음과 같은 방안을 마련하였다. 첫째, 졸업 전 학생들을 대상으로 코호트 연구의 중요성과 목적을 설명하는 오리엔테이션을 실시하고, 국가시험 결과 제공에 대한 사전 동의를 받는다. 둘째, 국가시험 결과 제공 시 개인정보 보호를 위한 익명화 처리 절차를 마련하고, 결과는 순수 연구 목적으로만 활용됨을 명확히 한다. 이를 통해 국가고시 결과에 이르는 종단적 데이터 수집을 통해 치아형성역량의 발달 과정을 실증적으로 분석하고, 예비 치과의사의 임상능력 함양을 위한 교육과정 설계에 실질적인 근거를 제공하고자 하였다.

2. 임상전단계 평가지표 툴 개발

단국대학교 치과대학의 치아형성역량 평가는 임상전단계와 임상단계의 연계성을 강화하기 위한 체계적인 평가지표를 개발하였다. 임상전단계에서는 모의환자 마네킹을, 임상단계에서는 실제 환자를 대상으로 동시기에 치아삭제 실습이 진행되는데, 과거에는 이러한 실습들이 개별 과목으로 운영되어 역량 평가의 연속성이 단절되는 한계가 있었다.

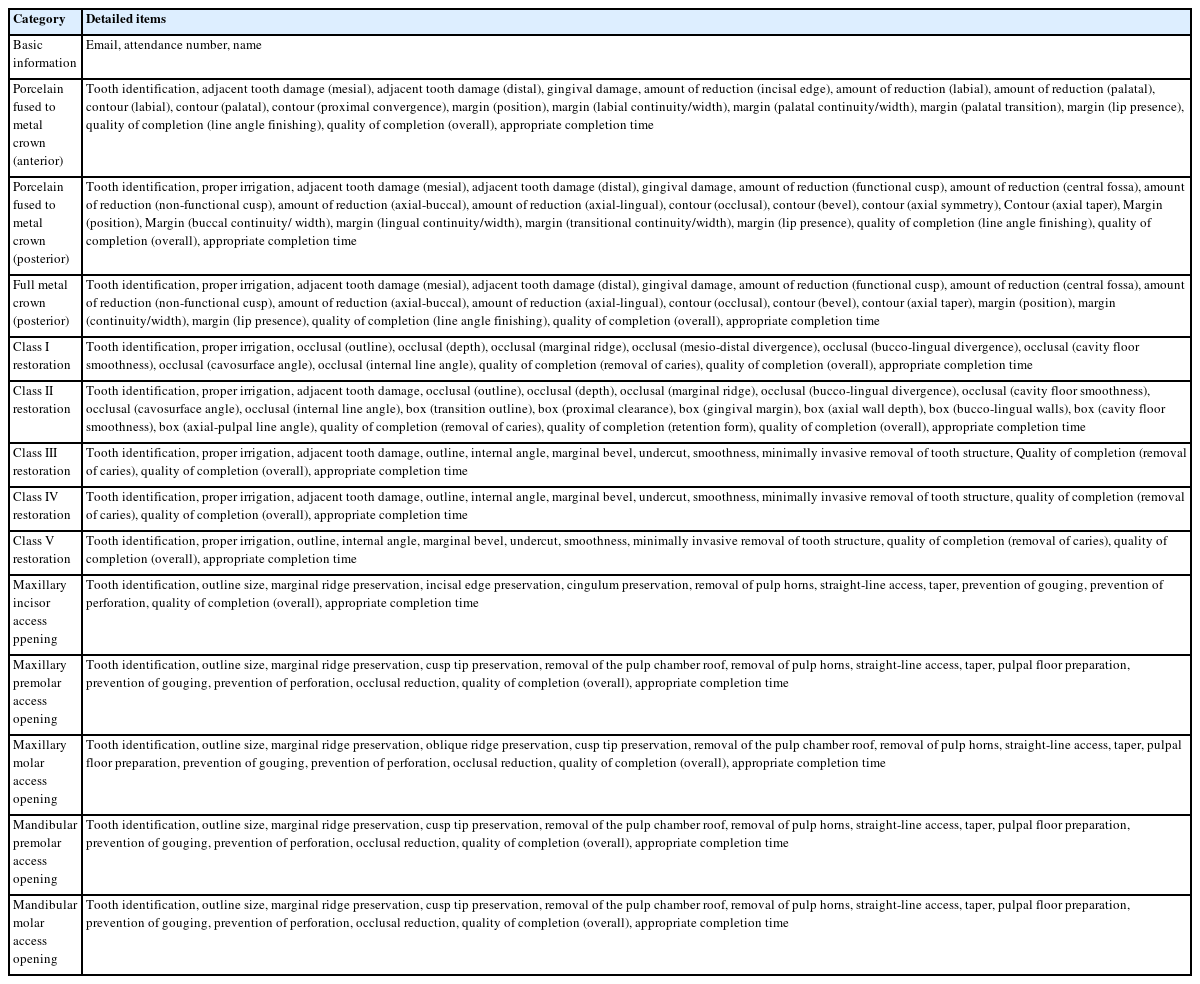

이러한 문제를 해결하기 위해 금속도재관, 주조금속관, 보존수복, 근관개방 등 치아형성의 주요 술기별로 세분화된 평가지표를 개발하였다(Table 2). 각 평가지표는 기본정보 외에도 인접치 손상, 삭제량, 외형, 치은변연, 완성도 등의 항목을 포함하며, 이러한 평가 기준은 매 학기 지도교수진의 피드백을 통해 지속적으로 수정·보완되고 있다. 이러한 평가지표는 종합임상실습1·2에서도 동일한 기준으로 적용되며, 특히 학생들은 자가평가를 수행하고 이를 지도교수의 평가와 비교함으로써 자신의 실습 개선점을 파악하고 실습에 반영하는 순환적 학습구조로 설계되었다. 이를 통해 선수과목에서 습득한 치아형성역량이 종합임상실습으로 이어지고, 최종적으로 졸업 시점의 실제 환자 진료 역량과의 연관성을 분석할 수 있는 기반을 마련하였다(Figure 1).

3. 코호트 데이터베이스 클라우드 구축 및 관리

치아형성역량 코호트 데이터는 단국대학교에서 운영하는 협업 클라우드 Google Workspace (Google LLC, Mountain View, CA, USA) 도메인 Dankook.ac.kr과 분리 단절하여 단국치대 자체의 코호트 데이터 보관 전용 도메인 Dent.dku.edu를 통해 단독 Google Workspace를 구성하였으며 각 영역별 데이터 수집 및 분석은 치의학교육실이 담당하여 장기적으로 운영 가능하도록 하였다. 수집한 코호트 데이터는 Google Spreadsheets를 통해 학번과 이름을 삭제한 데이터베이스 파일로 보관하고 필요시에만 학생을 확인할 수 있도록 개인식별 파일을 별도로 하였다. 총괄 데이터베이스 파일을 편집하는 Google Spreadsheets에는 AI for Sheets™ Gemini™ GPT (Simple Metrics, Poole, United Kingdom) 및 GPT for Sheets™ and Docs™ (Talarian, Paris, France)를 설치하여 광범위한 학생들의 데이터에 인공지능(artificial intelligence, AI)의 분석이 가능하도록 설계하였다.

4. 코호트 활용

코호트 자료는 학생들의 역량 발달 과정과 학습 성과의 종단적 변화를 매년 분석하여 치아형성역량 보고서를 작성하고, 이를 교육과정 개선에 환류하여 활용도록 하였다. 코호트의 효과적인 활용을 위하여 치과대학 치아형성역량 코호트 보고서에는 학생들의 역량 발달 현황과 교육과정 분석 및 개선방안을 포함하도록 하였다.

한편, 본 코호트 자료의 수집과 활용은 생명윤리 및 안전에 관한 법률 시행규칙 제2조에 근거하여, 교육기관의 통상적 교육실무와 관련된 연구로서 사람을 대상으로 물리적으로 개입하는 연구에 해당하지 않는다고 판단하였다[18]. 다만 코호트의 자료를 활용한 연구 수행 시에는 대학 연구윤리심의위원회의 승인을 받아 진행하도록 하였다.

고찰

2015년 세계의학교육연합회(World Federation for Medical Education, WFME)의 글로벌 표준이 제시된 이후, 국내 의학교육평가원의 인증기준 ASK2019이 코호트 구축을 제시하면서 모든 의과대학은 자체 코호트를 구축해 운영하고 있다[24]. 2022년에서 2023년까지 의학교육학술지에 보고된 국내 7개 의과대학의 코호트 구축 연구를 보면, 대학 사명, 교육성과, 수행능력 등을 중심으로 다양한 접근 방식을 보여주고 있다[11,12,14,16-19]. 그러나 모든 대학은 코호트 구축 과정에서 어려움을 경험했다. 계명의대는 모든 자료를 수집할 수 없음을 유념해야 한다고 지적했으며[12], 건양의대는 코호트가 의과대학의 또 다른 부담이 되지 않아야 함을 강조한 바 있다[17]. 고신의대는 몇 번의 방법 수정을 거쳐서야 체계적이고 통합적으로 관리되는 시스템을 구축할 수 있었다고 보고했다[16]. 부산의대의 경우 기존의 교육 모니터링 자료를 통한 종단자료 구성의 어려움과 졸업생 코호트의 경우 졸업생 설문 회수율이 낮은 문제를 거론했다[19]. 전남의대는 교육평가에 필요한 성과지표 개발의 필요성을 강조했으며, 특히 지역과 국제사회에 기여하는 의료인이라는 핵심 가치 평가를 위해서는 의과대학 코호트의 국가적인 확대가 필요하다는 한계를 지적했다[14]. 이러한 경험들은 단국치대 코호트 구축에 시사점을 제공했다.

이러한 의과대학들의 경험을 참고하여, 단국치대는 치아형성역량이라는 명확한 목표에 초점을 맞춘 효율적인 코호트 구축을 시도했다. 우선 관리의 복잡성을 줄이기 위해 Google Workspace 기반의 단독 도메인(Dent.dku.edu)을 구축하고, 치의학교육실을 단일 관리 주체로 지정했다. 데이터 수집 범위도 치아형성역량 평가에 직접적으로 관련된 항목으로 한정하여, 계명의대가 지적한 과도한 데이터 수집의 문제를 피했다. 또한 건양의대의 우려를 고려하여, 기존 교육과정에서 생성되는 데이터를 최대한 활용하는 방식을 채택했다. 고신의대의 사례를 참고하여, 초기부터 체계적인 데이터 관리 시스템을 구축했으며, 특히 부산의대가 경험한 종단자료 구성의 어려움을 해결하기 위해 AI for Sheets™와 GPT for Sheets™를 도입하여 데이터 분석 과정을 자동화했다. 전남의대가 제기한 성과지표 문제는 금속도재관, 주조금속관, 수복, 근관개방 등 치아형성역량을 세부 술기별로 구체화한 평가지표를 개발함으로써 해결했다. 이러한 접근은 코호트 운영의 효율성을 높이면서도 교육의 질적 개선이라는 본질적 목적을 달성할 수 있게 했다.

본 연구는 이러한 선제적 접근을 통해 치의학교육에서 데이터 기반 교육 품질 관리의 새로운 모델을 제시했다는 점에서 의의가 있다. 특히 치의학교육 평가인증 기준이 아직 코호트 구축을 명시적으로 요구하지 않는 상황에서, 지속가능한 교육실행과 교육개선을 위한 선도적 시도라 할 수 있다. 향후 본 코호트가 지속가능한 교육 품질 관리 시스템으로 자리잡기 위해서는 몇 가지 도전 과제가 있다. 현재는 데이터 수집과 기초적 분석 단계에 머물러 있으나, 앞으로는 AI 기술을 활용한 심층 분석과 이를 통한 교육과정 개선 방안 도출이 필요하다. 또한 단일 대학의 치아형성역량 평가를 넘어, 타 치과대학과의 데이터 공유 및 비교 분석을 통해 코호트의 범위를 확장하는 것도 검토해야 한다. 이는 국내 치의학교육의 전반적인 질적 향상에 기여할 수 있는 중요한 기반이 될 것이다.

결론

본 연구는 단국대학교 치과대학의 치아형성역량 코호트 구축 과정을 소개하였다. 이는 학생들의 임상역량 발달 과정을 체계적으로 추적하고 분석할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의의가 있다. 이러한 시도가 우리나라 치의학교육 전반의 질적 향상을 위한 참고가 되기를 기대한다.

Notes

Conflicts of Interest

None

Acknowledgement

I extend my profound gratitude to the Center for Teaching and Learning at the Institute for Education Innovation, Dankook University, for their invaluable research support in advancing Sustainable Development Goals (SDGs). Furthermore, I wish to express my heartfelt appreciation to Professor Do-Hwan Kim of the Department of Medical Education, College of Medicine, Hanyang University, who, while pursuing his sabbatical research at the Wilson Centre for Medical Education, University of Toronto, Canada, demonstrated extraordinary dedication by offering his expertise across international time zones. His insightful educational perspectives and collegial collaboration provided valuable foundations for establishing the cohort system at Dankook University School of Dentistry.