치근단 낭종으로 오인하기 쉬운 상악의 골내 혈관종 : 증례보고

Intraosseous Hemangioma of the Maxilla, Possibly Misdiagnosed as a Periapical Cyst : A Case Report

Article information

Trans Abstract

Intraosseous hemangioma is a rare benign vascular tumor, uncommon in the maxilla or mandible. Its variable radiographic appearance often complicates diagnosis, as it can mimic other conditions like periapical cysts. This report discusses a 26-year-old female misdiagnosed with a cyst, later revealed to have a vascular lesion after massive bleeding during surgery. Emergency embolization successfully controlled the hemorrhage, allowing safe resection. The case highlights the critical need for accurate differential diagnosis and preoperative planning, including embolization, to manage such lesions and avoid life-threatening complications.

I. 서론 (Introduction)

혈관종(Hemangioma)은 내피세포의 증식으로 인해 발생하는 양성 혈관종양으로 정상적인 혈관과 비정상적인 혈관의 증식에 의해 종괴가 형성되는 양상을 보인다[1]. 대개 진성 종양으로 간주되지만, 일부 저자들은 중배엽 세포의 증식으로 발생하며 이후 혈관화되는 과오종(hamartoma)일 가능성이 있다고 여기기도 한다[2]. 혈관종은 주로 피부 및 피하조직에서 발생하지만, 신체의 어느 부위에서도 나타날 수 있다[3,4]. 혈관종의 부위별 발생 빈도는 두경부가 60%를 차지하지만, 그 중 구강 내에서의 발생은 상대적으로 드물다[5]. 이렇게 연조직에 발생한 주변성 혈관종(Peripheral hemangioma)은 대부분 자연스럽게 소실되지만[6], 잔존하는 경우 병변의 크기와 위치에 따라 치료 방법이 달라진다. 병변을 완전히 절제하는 것이 목표지만, 해부학적으로 완전한 제거가 어려운 경우 남아있는 병변에 방사선 치료를 하는 경우도 있다. 그러나 방사선 치료는 조직 괴사, 뼈와 치아의 발달 장애, 방사선으로 인한 육종, 방사선 치료로 유발된 혈관종 등 합병증이 발생할 수 있어 신중하게 고려해야 한다. 또 다른 치료 방법으로는 경화요법과 색전술이 고려될 수 있다[7,8]. 출혈 가능성이 있어 주의를 요하지만 혈관종은 제거 후 대개 양호한 예후를 보이며 악성으로의 이행은 없는 것으로 알려져 있다[9].

구강악안면영역에서는 피부와 점막 뿐만 아니라 근육이나 뼈와 같은 심부 구조에도 병소가 발생할 수 있다[10]. 이러한 골내 혈관종(Intraosseous hemangioma)은 드물며 주로 척추와 두개골에서 발견된다. 턱뼈에서는 주로 하악골에서 발생하며, 여성에서 발생빈도가 더 높다[11]. 자발적 소실이 일어나는 주변성 혈관종과는 달리 골내 혈관종은 보통 처치가 필요한 경우가 많다[6]. 혈관종의 진단은 임상적 소견이 중요하나 골내 혈관종의 진단은 특히 조영 증강 방사선학적 소견이 필수적이다. 골내 혈관종의 단순 방사선 영상 소견은 전형적인 벌집 모양(Honey-comb)이나 비누거품(Soap-bubble) 모양 외에도 여러 가지 다양한 형태를 보여주는 것이 특징이다[12]. 따라서 병소가 치아 근처에 있거나 방사선 소견이 균일한 원형이고 치근단 병소와 유사한 형태인 경우 임상 진단이 오진 될 가능성이 있다[13].

본 증례는 상악 우측 제2소구치와 제1대구치의 치근단에 위치한 골내혈관종을 처치한 1례를 들어, 초진 당시 낭종으로 오인되어 낭종 적출술(Cyst enucleation)이 계획되었으나 수술 중 다량의 출혈로, 색전술과 외과적 절제를 병행한 증례를 공유하여, 상악과 같은 드문 부위에서 발생한 골내 혈관 병변의 정확한 진단과 적절한 치료 전략의 중요성을 강조하고자 한다.

II. 증례 (Case report)

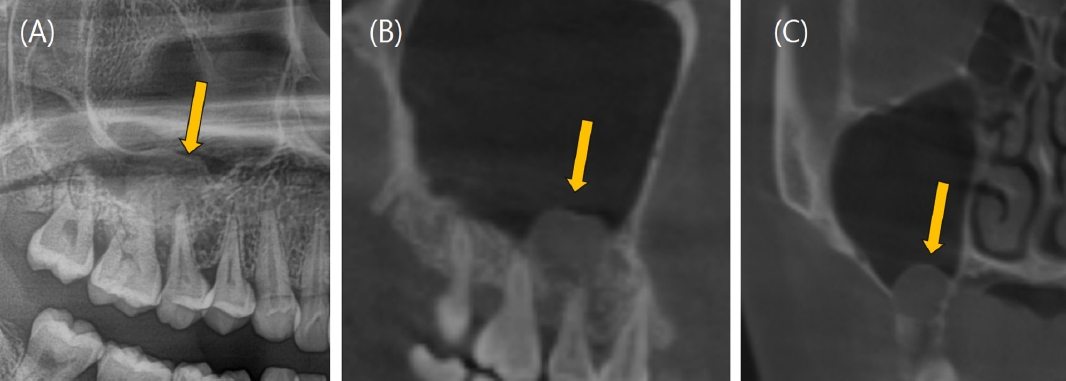

26세 여성이 수개월 전부터 발생한 원인미상의 지속적인 우측 상악 후방부의 잇몸 출혈을 주소로 의뢰되어 구강악안면외과 외래에 내원하였다. 빈혈 이외의 특이 병력은 없었으며, 콘빔 전산화단층촬영(Cone-beam Computed tomography, CBCT)과 파노라마영상을 포함한 단순 진단 영상에서 우측 상악 제2소구치와 제1대구치의 치근단 부위에 직경 12mm의 원형 낭종(Cystic lesion)으로 보이는 병소와 이에 동반된 협측 치조골의 골 침식(Bone erosion)이 관찰되었다(Fig. 1). 병소와 연관되어 있는 치아인 우측 상악 제2소구치와 제1대구치는 전기 치수검사(Electric pulp test)상 생활력이 있었으며, 필요시 술 후에 증상관찰 후 근관 치료를 시행하기로 계획하였다. 방사선 소견 상 반구형의 낭성 종괴, 부드럽고 매끈한 외부경계로 인해 상악동의 점액성 저류낭종(Maxillary mucous retention cyst)일 가능성도 존재했으나 콘빔 전산화단층촬영(CBCT) 상에서 치근부와 연결점이 보인다는 점에서 확률이 낮다고 판단했다[14]. 결국 치근단낭종으로 임시 진단을 내린 후 일주일 뒤 구강악안면외과 외래에서 낭종 적출술을 계획하였다. 빈혈의 기왕력이 있어 일반혈액검사를 실시한 결과, 헤모글로빈 6.7 g/dL, 혈소판 321,000/uL, 프로트롬빈 시간(Prothrombin Time, PT) 13.2 sec, 82.3%, INR 1.11, activated PTT(Partial Thromboplastin Time) 27.9로 외래 수술 시행 전 낮은 헤모글로빈 수치가 관찰되었지만 어지럼증과 같은 임상적 증상은 없었다.

Panoramic X-ray (A) shows a lesion around the roots of the right maxillary second premolar and first molar. Cone Beam Computed Tomography (CBCT) sagittal (B) and coronal (C) views further depict the lesion in the right maxilla.

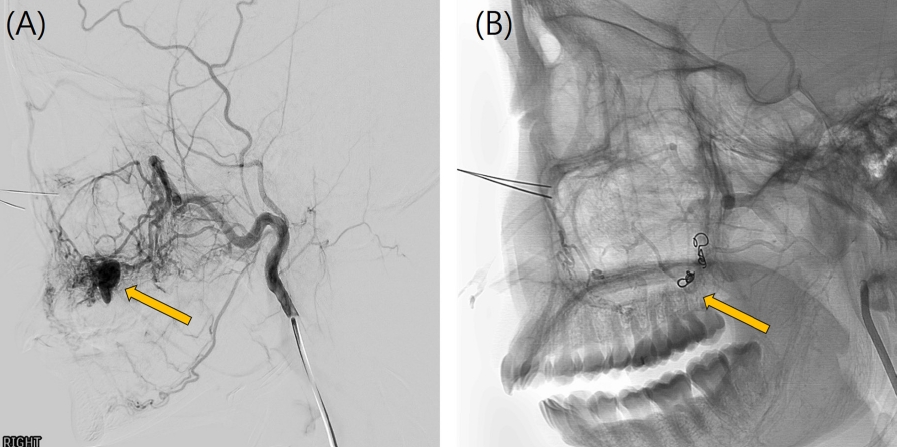

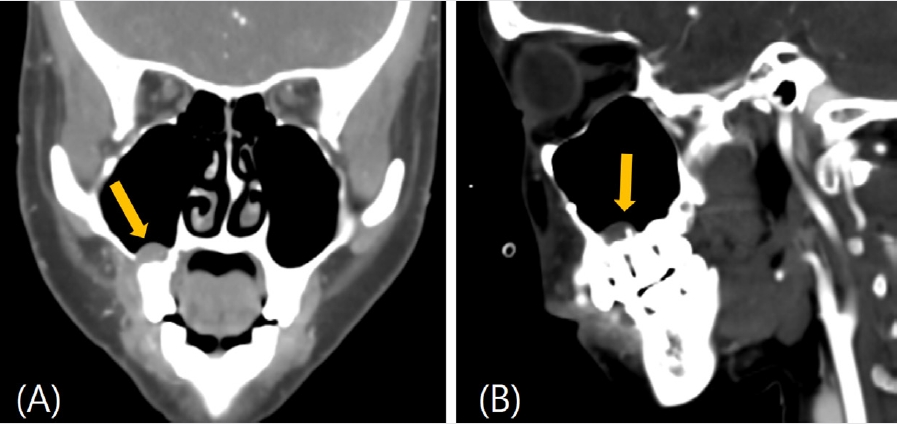

구강악안면외과 외래에서 1:100,000 에피네프린이 함유된 2% 리도카인(Lidocaine) 국소마취 하에 낭종 적출술을 시도했으나 수술 중 기구를 치근단 병소 부위로 접근하자마자 대량 출혈(Massive bleeding)이 발생하였으며, 국소적 지혈을 시도하였으나 전혀 지혈이 되지 않았다. 저혈량성 쇼크(Hypovolemic shock) 위험성이 있어 수술을 중단 후 응급실로 이송하였으며, 즉각적으로 적혈구 수혈 및 체액량 보존을 위해 0.9% 생리식염수로 정맥내 수액 공급을 진행하였다. 이어 구내에 발생한 출혈을 조절하기 위해 이어 영상의학과에 의뢰하여 접형구 개동맥(Sphenopalatine artery)과 상악후상치조동맥(Posterior superior alveolar artery)을 대상으로 색전술(Embolization)이 시행되었다(Fig. 2). 응급색전술은 겔폼(Gelfoam), 33% 아교(Glue), 코일(Coil)을 사용하였으며, 성공적으로 출혈을 조절할 수 있었다. 색전술을 시행한 다음날 적절한 혈관 폐색이 이루어졌는지 확인을 위해 전산화 단층 혈관 조영술(Computed tomographic angiography) 촬영을 진행하였다. 접형구개동맥이 폐색되어 있음을 확인하였고, 공급혈관(Feeding vessel) 내에 코일이 적절히 위치해 있었으며, 후상치조동맥에서 기원한 분지 내에서 병변 주변으로 이루어진 glue casting이 관찰되었다(Fig. 3). 이러한 영상 판독 결과를 통해 병변의 혈관 공급이 성공적으로 차단되었음을 확인하였다. 골내 혈관종의 다양한 방사선소견으로 인해 초기에 치근단낭종으로 오인되었음을 확인하였고, 이에 따라 낭종적출술이 아닌 골내혈관종의 수술적 절제를 계획하였다.

(A) External carotid angiography before embolization shows the sphenopalatine and posterior superior alveolar arteries. (B) Post-embolization angiography reveals a reduction in mass size.

Vascular CT(Computed tomographic) angiography performed one day after embolization shows a dome-shaped lesion consistent with a hemangioma. A: coronal view B: sagittal view

색전술을 시행한지 이틀 째에 국소마취 하 혈관종의 절제술이 이루어졌다. 협측으로 접근하여 15번 외과용 칼(No.15 Surgical blade)와 골막기자(Periosteal elevator)로 조심스럽게 골막점막피판을 거상한 후에 종양을 주변 조직으로부터 박리하여 모스키토 지혈겸자(Mosquito forcep)로 종양을 제거하였다. 이 과정에서 치근단이 병변과 긴밀하게 연접하고 있는 상악 우측 제2소구치의 경우, 협측 골이 상당히 소실되어 있는 상태로 3도의 동요도를 보여 결국 발치를 하기로 결정하였다. 골 결손 부위와 발치와는 추후 임플란트 식립을 고려해 이종골 이식재와 흡수성 차폐막을 적용해 골이식을 시행하였다.

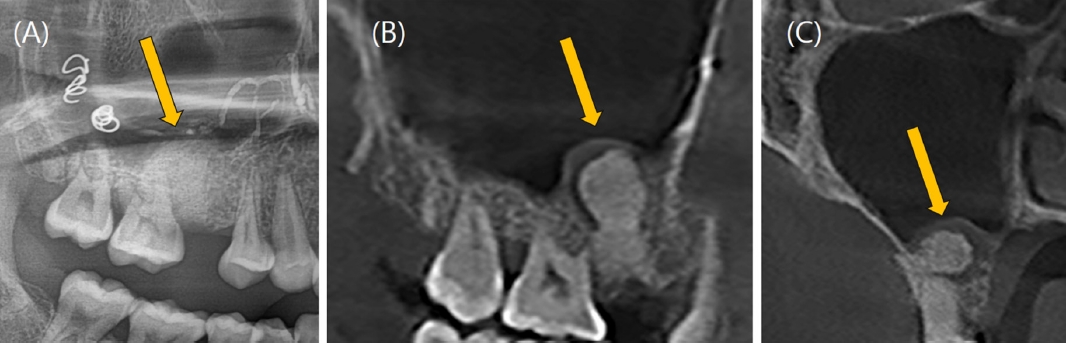

수술적 제거 이후 2개월 추적관찰에서 재발 또는 잔여 증상은 관찰되지 않았다. 임상검사 및 방사선 영상검사에서 골 치유가 만족스럽게 이루어졌으며, 우측 상악 제1대구치에서 동요 또는 타진 통증 없이 환자는 무증상 상태를 유지하였다(Fig. 4). 수술 3개월 후 환자는 안정적인 골 치유와 충분한 각화 치은이 생성된 것을 확인되어 우측 상악 제2소구치부위의 고정체 식립을 위한 임플란트 1차 수술을 시행하였다. 이어 3개월 뒤 임플란트 치유지대주를 연결하는 임플란트 2차 수술 및 상부 보철물 수복을 완료하였으며, 경과 관찰 시 수술부위의 별다른 증상이나 재발의 증거는 없었고, 합병증은 발생하지 않았다.

Postoperative imaging taken two months after mass resection, and socket preservation using GBR(Guided Bone Regeneration) following the extraction of right maxillary second premolar. (A) Panoramic X-ray shows successful integration of the bone graft at the surgical site. (B) Sagittal view and (C) coronal view of Cone Beam Computed Tomography (CBCT) demonstrate the volumetric bone healing in the right maxillary posterior region.

III. 토의 (Discussion)

골내혈관종(Intraosseous hemangioma, Central hemangioma)은 주로 척추와 두개골에서 발견되며, 턱에서는 드물게 나타난다. 턱뼈에서는 하악에서 상악에 비해 두배, 여성에서 남성에 비해 약 세 배 더 자주 발생하며, 주로 20대에 나타난다고 알려져 있다. 주로 연조직에서 발생하는 주변성 혈관종(Peripheral hemangioma)이 대부분이며, 골내혈관종(Intraosseous hemangioma)은 전체 양성 골종양의 약 1%를 차지할 정도로 흔치 않다[15,16]. 골내혈관종은 선천적, 발달적 또는 외상 기원으로 여겨지며, 일반적으로 무증상이며 가끔 국소적으로 파괴적인 양상을 나타내기도 한다. 천천히 자라는 통증 없는 맥동성 부종이 특징이며, 안면 비대칭을 유발하기도 한다. 일부 환자에서는 병소 주변부 치은의 불쾌감, 삼출 또는 맥동성 출혈, 치아 동요, 치아의 조기탈락, 연조직 잡음(bruits), 감각이상이 보고된 바 있다[17].

한 저자가 골내혈관종을 '위대한 모방자(great imitator)'라고 언급한 적이 있을 정도로 골내혈관종은 방사선 영상검사상 매우 다양한 소견을 보인다[17]. 50%의 경우에서 다방성(multilocular) 소견이 관찰되며, 병소의 중심에서 방사되는 가는 선형의 골 소주와 다양한 모양의 작은 공간들이 둥근 형태로 나타난다. 하지만 다른 증례들에서는 낭성 병변으로 보이는 방사선 투과성, 때로는 과도하게 골이 침착된 형태로 병변이 나타나는 경우도 있다. 일부 거친 골 소주가 뼈 표면에 수직으로 나타나는 태양광선(sunburst) 또는 태양선(sunray) 소견을 특징으로 하는 골내혈관종도 발표된 바 있다[18]. 방사선학적 감별 진단으로는 법랑모세포종, 중심 거대세포 육아종, 치성 점액종, 골육종, 섬유이형성증, 단순성 골낭 등이 고려될 수 있다[17].

병소가 의심되면 조직검사를 시행하기 이전에 세침흡인생검(Fine needle aspiration biopsy, FNAB) 과 같은 추가검사를 실시하는 것이 진단에 유용한 도움이 될 수 있다[19]. 특히 전산화단층촬영(CT)은 종양의 위치와 크기를 파악하는 데 유용하며, 수술 계획과 진단 과정에서 중요한 역할을 한다. 자기공명영상(Magnetic Resonance Imaging, MRI)은 주변조직으로의 종양의 침범 정도를 확인할 때 유용할 수 있다. 본 증례의 경우 주변조직으로의 침범을 확인할 필요는 없어 자기공명영상(MRI)까지는 아니더라도 병소의 구내출혈소인을 문진을 통해 확인했기 때문에 골내 혈관성 병소를 의심하여 진단 목적의 전산화단층 혈관조영술을 선제적으로 촬영했더라면 출혈 상황을 피할 수 있었을 것으로 사료된다[20] . 추가적으로, Tc 적혈구 신티그래피(Tc-99m labeled erythrocyte scintigraphy, RBC scintigraphy)를 혈관종 진단 및 치료에 활용할 수도 있다. Tc 적혈구 신티그래피(RBC scintigraphy) 결과로는 혈관종의 전형적인 소견으로 병변 부위에 강한 방사성 추적자 축적이 나타난다. 이 영상 기법은 주로 간(Liver) 혈관종 진단에 사용되지만, 비전형적 부위에서도 병변을 분명히 시각화하여 다른 혈관 병변과 감별하는 데 유용하다[21]. 신티그래피(RBC scintigraphy)는 병변의 혈액성 구성성분의 특성을 명확히 드러내어 진단을 확정하는 데 기여하며, MRI 결과가 불명확하거나 결론을 내리기 어려운 경우에 특히 유용한 진단 도구로 사용할 수 있다.

영상이나 추가검사를 통해 적절한 진단이 내려졌다면 골내혈관종의 치료계획을 수립할 수 있다. 골내혈관종의 처치에서, 특히 출혈 위험이 큰 경우에는 공급 혈관(Feeding artery)의 사전 색전술이 수술적 위험을 줄이는 데 매우 중요하다[22]. 본 증례에서는 주요 공급 혈관이 겔폼(Gelfoam)이나 아교(Glue)만으로는 충분히 색전되지 않아 추가적으로 미세 코일(Pushable coil)을 사용하여 효과적인 폐색을 달성하였다. 성공적인 색전술 덕분에 골내혈관종의 완전한 외과적 절제가 가능했으며, 병변의 완전한 제거를 위해 상악 제2소구치의 발치가 필요했다. 본 증례의 환자는 수술 3개월 후 재발이나 합병증 없이 좋은 결과를 보였으며, 초기에 치근단낭종으로 오인된 상악구 치부 치근단의 골내혈관종의 처치에 있어 색전술과 외과적 절제를 병행한 치료의 효과를 입증할 수 있었다. 본 증례와 달리 병소의 크기가 큰 경우에 종양 절제와 결손 부위의 재건술이 함께 시행되며, 유경피판이나 피부이식, 합성재료 등을 이용할 수 있다고 보고되고 있다[20].

구강악안면외과가 아닌 다른 진료영역에서도 문헌상 유사한 증례가 보고된 바 있다. 정형외과 영역에서 슬관절의 드문 질환인 활액막 혈관종(Synovial Hemangioma)이 낭종의 전형적인 호발 부위에 발생하여 초기에 반월연골판 낭종(Meniscal Cyst of the Knee)으로 오진 된 증례로, 증상만으로 감별이 어려운 증례가 보고되었다. 저자들은 슬관절 부위의 경우, 영상 검사에서 도플러 초음파(Doppler ultrasonography) 소견이 특징적이며 진단에 도움이 될 수 있다고 밝혔다[23]. 흉부외과영역의 한 증례보고에서는 전산화단층촬영 상에 종격동의 고형체가 관찰되어 수술적 접근을 시행하였으나 심한 출혈과 함께 조직병리학적 검사 결과 혈관종으로 최종병리결과가 나온 사례가 있다[24]. 이 증례 보고는 전산화 단층촬영 시 조영 증강을 시행하였음에도 불구하고 혈관종 내부의 혈류가 부족하여 조영 증강이 이루어 지지 않아 혈관종을 고형체로 오인하고 수술에 들어가게 된 경우이다. 이에 저자는 전산화단층촬영 소견과 임상 소견이 서로 맞지 않을지라도 혈관종을 염두에 두고, 자기공명영상 촬영 등을 시행하는 것을 추천하였다.

본 증례와 유사한 악안면영역의 다른 증례보고에서는 70세 남성이 좌측 하악 제1대구치의 근심측 치근 주위로 약 15~20mm의 원형의 방사선투과성 무증상의 병변을 단순성 골낭(Simple bone cyst)으로 진단 후에 특별한 처치없이 6년간 경과 관찰하였다. 하지만 이후 진행된 조직병리학적 검사 결과 적혈구로 가득 찬 크고 불규칙하게 확장된 혈관 및 비정형적인 혈관내피세포들이 관찰되어 골내혈관종으로 감별된 바 있다[25]. 이처럼 골내혈관종은 발생 부위에 따라 본 증례처럼 치근단 낭종 외에도 단순성 골낭, 낭성 법랑모세포종으로 오인될 수 있다. 본 증례에서 촬영한 전산화단층 혈관 조영술(CT angiography)의 영상 판독에 따르면, 색전술 후 병변은 저밀도 낭성 병변(Cystic lesion)으로 관찰되었다. 이는 골내혈관종의 방사선 소견이 발생 부위에 따라 다른 병변과의 감별이 어렵다는 것을 시사한다[26].

상악 골내혈관종은 드문 사례인 만큼, 그 크기가 작고 치근단과 연관되어 있는 경우, 기타 병소와의 감별 진단에서 반드시 고려되어야 한다. 단순영상에서 질환이 의심되는 경우 자기공명영상이나 전산화단층 혈관 조영술을 시도해 진단의 정확도를 높일 수 있다. 구강악안면외과 의사를 비롯한 치과의사에게 정확한 조기 진단과 수술 시 발생하는 출혈에 대한 응급 처치에 대한 이해가 필수적이며, 적절한 시기의 색전술 의뢰와 신중한 수술 계획 수립을 위한 치과의사의 판단이 중요하다. 본 증례 또한 출혈로 인해 위험한 상황을 초래할 뻔한 상악 골내 혈관종을 경험하였기에 이를 보고하는 바이다.

IV. 이해상충(Conflicts of Interest)

저자들은 이해상충이 없음을 선언한다.

Notes

FUNDING

This work was supported by National IT Industry Promotion Agency(NIPA) grant funded by the Korea government(MSIT) (S1402-23-1001, AI Diagnostic Assisted Virtual Surgery and Digital Surgical Guide for Dental Implant Treatment in the Post-Aged Society: A Multicenter Clinical Demonstration).