심한 하악골융기를 가진 무치악 환자의 piezography를 이용한 상하악 총의치 수복 증례

Complete denture rehabilitation of edentulous patient with severe mandibular tori using piezography : A case report

Article information

Trans Abstract

The presence of severe mandibular tori may render difficulty in the insertion and removal of denture. Therefore, removal of mandibular tori can be planned ahead if denture construction is considered. Piezography was introduced by Dr. Klein in 1974 to represent the neutral zone obtained through pronunciation, unlike the conventional method of acquiring the neutral zone using swallowing and masticatory movements. Utilization of pronunciation, it predominantly employs the horizontal forces of the muscles. Acquiring the neutral zone by pronunciation utilizing the horizontal movement of muscles has the advantage in denture stability which is affected by lateral forces. This allows for a harmonious denture design without interfering normal muscle movement. In edentulous patients, the neutral zone is influenced by bony prominences, hence the removal of such prominences may necessary during denture fabrication. The denture teeth arrangement using the neutral zone differs from the conventional denture arrangement in that it alters the actual range of motion of the tongue. Therefore, by fabricating dentures through piezography, which utilizes the horizontal forces of muscles, more stable dentures were produced, and this is being reported.

Ⅰ. 서론

가철성 보철의 역사는 긴 만큼 다양한 이론이 존재한다. 의치의 치아 배열에 대한 이론도 술자에 따라 다양하다. Weinberg [1]는 하악 구치 인공치의 협측 교두와 중심와가 잔존치조능 바로 상방에 위치되어야 한다고 하였고, 이 위치는 치아에 대한 교합 압력이 fulcrum에 가깝게 떨어지고 토크가 거의 발생하지 않기 때문에 안정적이라고 하였다. Pound [2]는 저작의 도구, 심미적인 스마일, 정제된 발음을 위해 치아 배열이 하악 구치의 설측면이 하악 견치의 근심에서 후구치 삼각융기의 협설측으로 이어지는 두 개의 선으로 이루어지는 영역인 파운드삼각안에 존재해야 한다고 하였다. 구치 치아 배열에 있어서 중립대의 개념 또한 중요하며, 일반적으로 받아들여지고 있는 중립대는 입술과 볼, 혀 등의 구강주위 근육이 조화를 이루는 공간을 뜻한다[3]. 잔존 치조능 상방에 치아를 배열하는 방법이 지렛대를 고려한 방법이었다면, 중립대는 기능 시 근육의 조화를 고려한 방법이라고 할 수 있다. Fish [4]는 인공치를 중립대에 위치시키면 주위의 근육들의 힘이 의치를 안정시키는 요소가 되어 특히 하악 의치의 안정에 많은 도움을 줄 것이라고 하였다. 중립대를 채득하는 방법에는 여러 가지 방법이 있고 연하, 저작, 빨기, 그리고 발음 등의 운동법을 사용하여 혀와 주변 근육의 운동을 인기하게 된다. Piezography [5]는 1974년 Dr.Klein에 의해 처음으로 사용되었으며 발음을 통한 압력을 이용해 환자의 구강기능과 관련된 의치 공간을 기록하는 방법으로 특히, 하악 의치에서 발음을 했을 때 혀의 움직임에 의해 의치의 설측면을 형성할 수 있으므로 의치공간의 확장을 방지할 수 있다. 또한 연하 및 저작 운동을 이용하는 일반적인 중립대 채득 방법과 달리 발음을 통한 근육의 수평적인 힘을 사용한다. 의치의 안정성은 측방력에 의한 영향을 받기 때문에 발음을 이용한 중립대 채득은 근육의 수평적 운동을 이용할 수 있다는 점에서 이점이 있고, 정상적인 근육 운동을 방해하지 않으면서 안정적인 의치 제작의 참고점으로 효과적으로 사용할 수 있다.

본 증례보고는 심한 하악골융기로 의치 제작이 어려운 환자에서 하악골융기 제거술을 시행한 후 상, 하악 치조제의 해부학적 위치관계가 변화한 환자에서 piezograpy를 이용하여 상, 하악 총의치 치료를 시행함으로써 보다 안정적인 의치를 제작하였기에 이를 보고하는 바이다.

Ⅱ. 증례

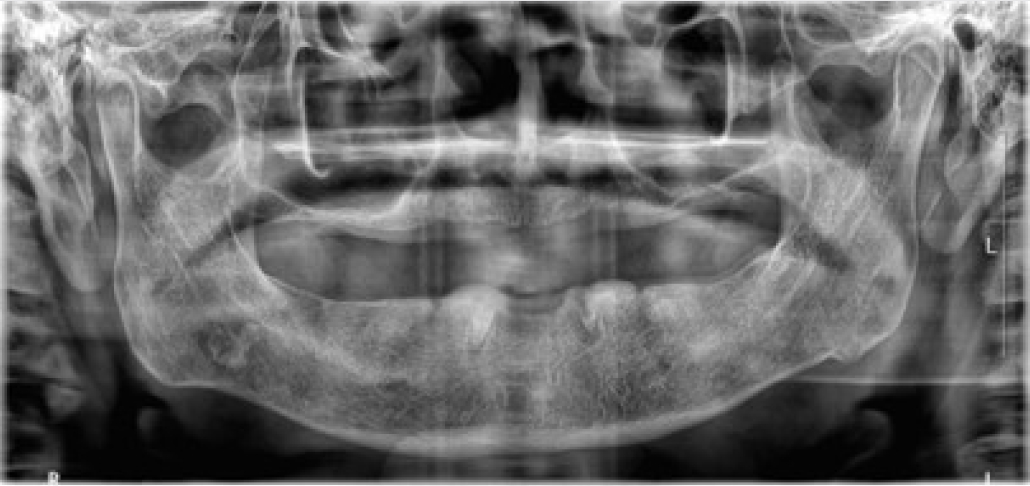

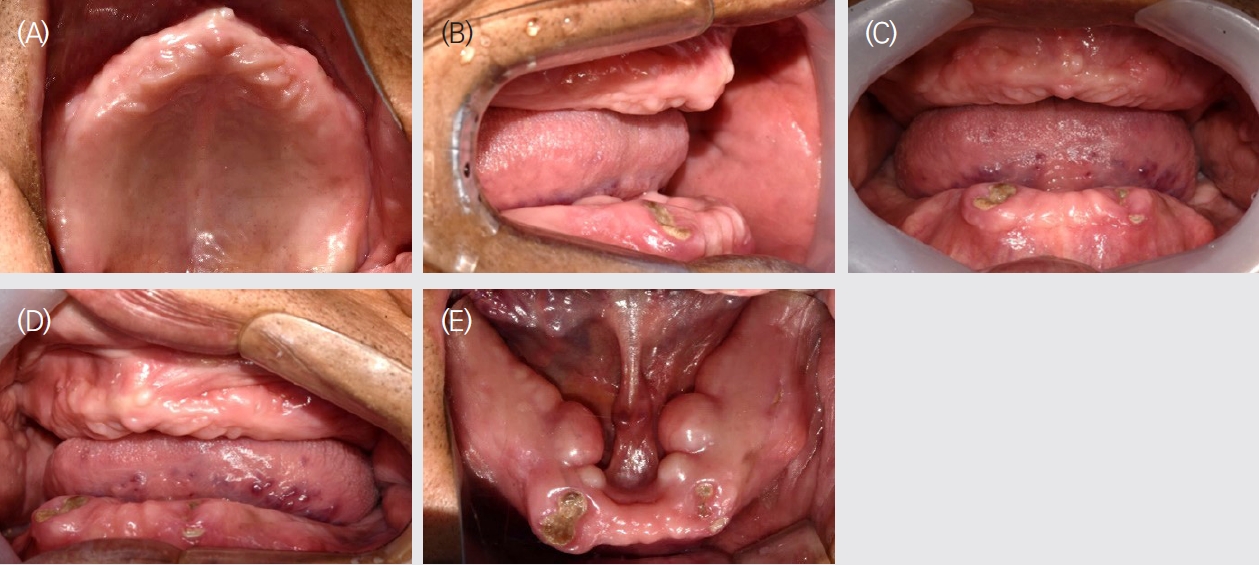

본 증례 환자는 76세 남환으로 심한 하악골융기로 인해 지금까지 의치를 제작하지 못하고 지냈고 틀니를 만들고 싶다는 주소로 내원하였다(Fig. 1). 2년간 고혈압으로 약 복용 중이었고, 상악 의치만 5년전 치과의원에서 제작하여 사용 중이었다. 기존 상악 국소의치는 여러 번 수리를 거쳐 사용 중이었고, 소수 지대치인 좌측 견치 마저 발거되었으며, 금속구조물의 구개판에 구멍이 관찰되었다(Fig. 2). 하악의 경우 설측 양측성의 하악골융기가 심한 상태이며, 좌, 우측 견치에 잔존 치근이 존재하였고, 치근단 염증 소견이 보였다. 이에 따라 양측성 하악골융기는 의치 제작 시 착탈을 방해하고 의치의 변연 봉쇄를 불완전하게 하므로 제거하고 잔존 치근 발거 후 2개월 뒤 상, 하악 총의치를 제작하기로 계획하였다(Fig. 3).

Initial intraoral photographs. (A)Maxillary occlusal view, (B)Right view, (C)Frontal view, (D)Left view, (E)Mandibular occlusal view.

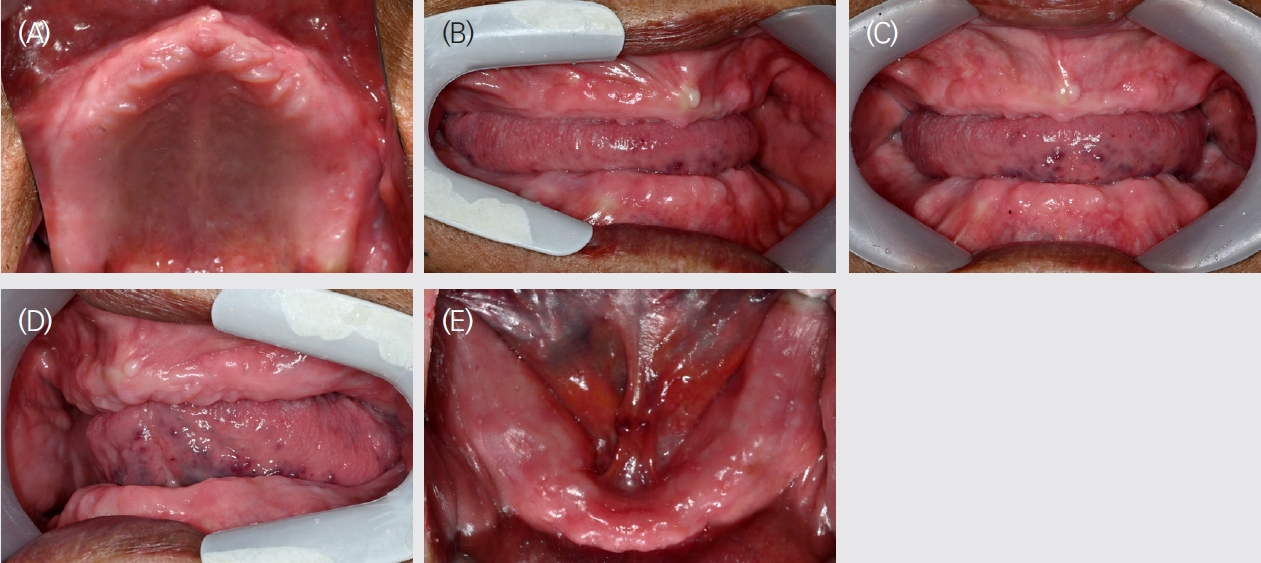

하악골융기 제거 후 하악 치조골의 형태는 우측 치조골 너비가 좌측 치조골 너비보다 넓은 상태로 우측 하악골융기의 제거가 부족하였다(Fig. 4). 또한 치조골 너비가 광활하게 퍼져 있어 혀의 가동범위가 적을 것으로 사료되었고, 무치악 상태가 오래 지속되어 정상적인 치열 공간을 주변 조직이 침범해 있었다. 치열궁 형태가 올바르지 않다면 특히 하악의치의 경우 주위 근육의 미는 힘에 의해 의치가 매우 불안정해질 수 있으므로 중립대를 이용한 인상 채득을 시행하여 총의치를 제작하기로 결정하였다. 또한 발음을 사용하여 채득하는 Piezography 방법을 사용하면 근육의 수평적인 운동을 이용할 수 있다는 점에서 본 환자에서 이점이 있을 것으로 사료되어 안정적인 하악 의치를 제작하기 위해 piezography를 이용하기로 하였다.

Intraoral photographs after torus removal (A)Maxillary occlusal view, (B)Right view, (C)Frontal view, (D)Left view, (E)Mandibular occlusal view.

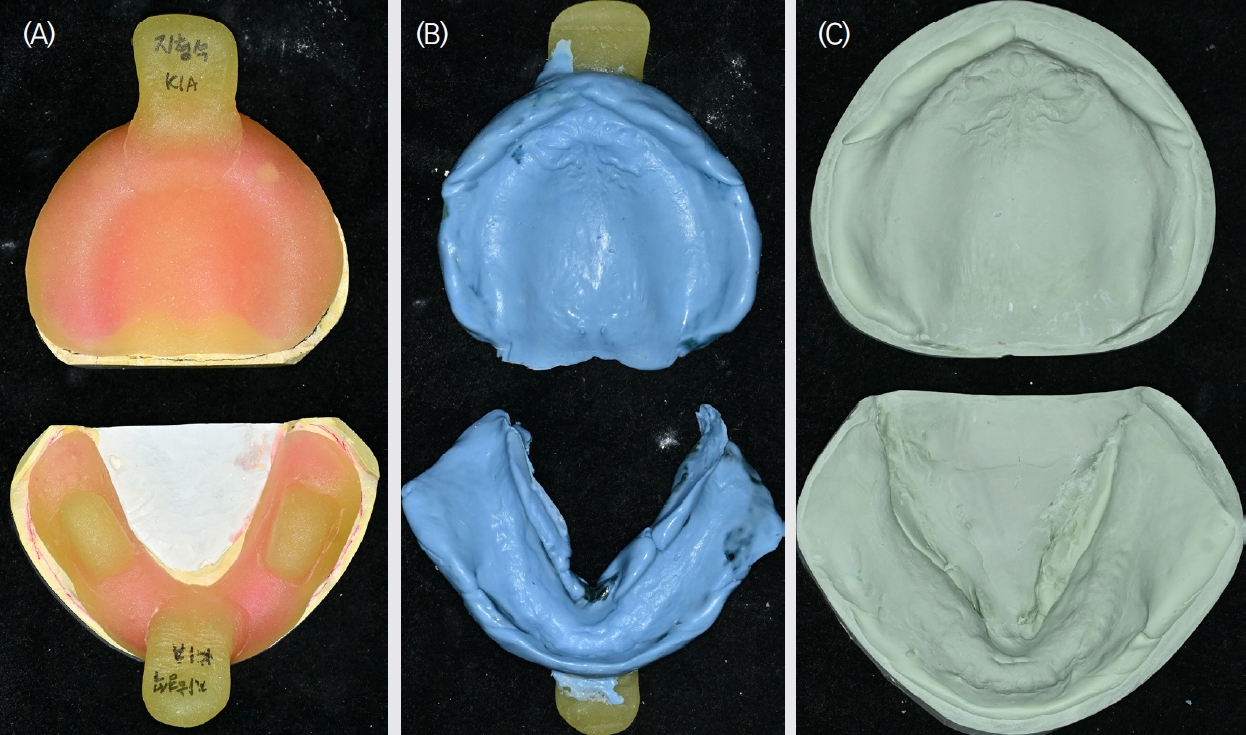

하악골융기 제거술 및 잔존치근 발치 후 해부학적 참고점의 상호 위치적 관계를 이용하여 전통적인 방법으로 임시의치를 제작하였다(Fig. 5). 임시의치 장착 후 관찰 기간 동안 잔존하는 우측 하악골융기에 의한 큰 혀의 거상 및 후방 위치와 혀의 가동범위 감소로 인해 하악 의치가 불안정함을 확인하였다. 임시의치 2개월 장착 후 piezography를 이용하여 최종의치를 제작하였다. 우선 통상적인 방법으로 예비 인상 채득하고 개인 트레이를 제작하였다. Modeling compound (Modeling Compound, Kerr Corp., Orange)로 변연 형성 후 부가중합형 실리콘 인상재(Exadenture, GC Corp., Tokyo)를 사용하여 기능인상 채득하였고, 이를 이용하여 주모형을 제작하였다(Fig. 6).

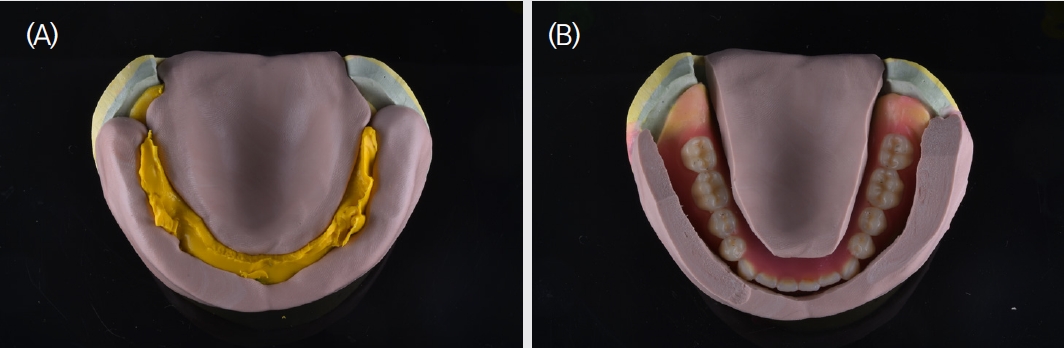

환자의 악간관계채득을 위해, 주모형상에서 기초상과 교합제를 제작하였다. 트레이용 자가중합 레진(Quicky resin, NISSIN, Kyoto)을 사용하여 상악은 일반적인 방식의 기초상과 왁스 교합제를 제작하였으며, 하악은 두 종류의 기초상을 제작하였다. 통상적인 방법으로 왁스 교합제를 올려 교합 고경과 악간관계를 채득하도록 제작하였고, 또 다른 하나는 piezography를 이용할 때 구강 내 운동시 방해를 받지 않도록 변연이 1mm 짧은 기초상에 왁스 교합제를 올리지 않고 1.0mm wire를 사용하여 retention loop 로 골격을 형성하여 제작하였다(Fig. 7).

(A) Maxillary occlusion wax rim, (B) Mandibular occlusion wax rim, (C) Another denture base for piezography.

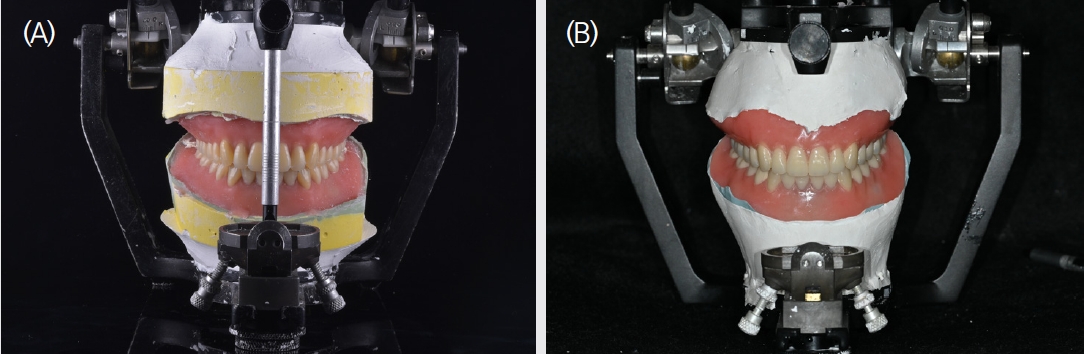

통상적인 방법으로 교합고경을 결정하고 교합제를 조절한 뒤 중심위를 채득하였다. 안궁이전을 시행하여 상, 하악 주모형을 반조절성 교합기(HanauTM Modular Articulator System 190, WhipMix Corp, Port Collins)에 마운팅하였다(Fig. 8).

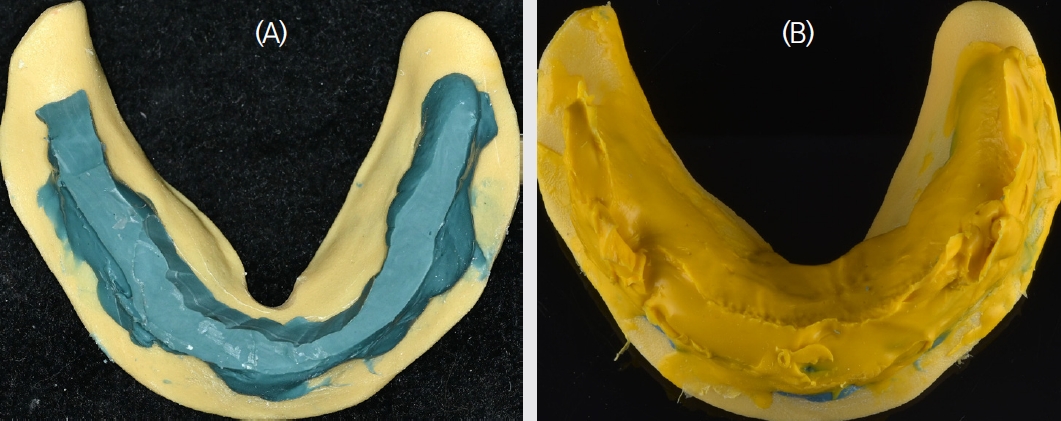

추가로 제작한 하악 기초상에 부가중합형 실리콘 인상재를 이용하여 piezography를 채득하였다. ‘시’, ‘소’, ‘메’, ‘테’, ‘데’, ‘무’ 여섯 개의 발음을 순차적으로 행하도록 하였고, 고점도 실리콘 인상재로 골격을 잡은 뒤 저점도 인상재를 이용하여 정밀 인상을 채득하였다(Fig. 9).

(A) Piezography taken with heavy body silicone impression material, (B) Additional application with light body silicone impression material.

채득한 교합제에 실리콘 퍼티 인덱스(Extrude XP putty, Kerr Corp., Orange)를 제작한 뒤, 제작된 인덱스를 바탕으로 발음 공간을 보여주는 추가 왁스 교합제를 제작하였다. 이 교합제를 이용하여 채득한 수직교합고경에 맞춰 치아 배열을 시행함으로써 환자의 발음을 통해 채득된 중립대 내에 인공치아가 배열되도록 하였다. 해부학적 치아(Endura, Shofu Inc., Kyoto)를 이용하여 양측성 균형교합으로 치아 배열을 시행하였다(Fig. 10).

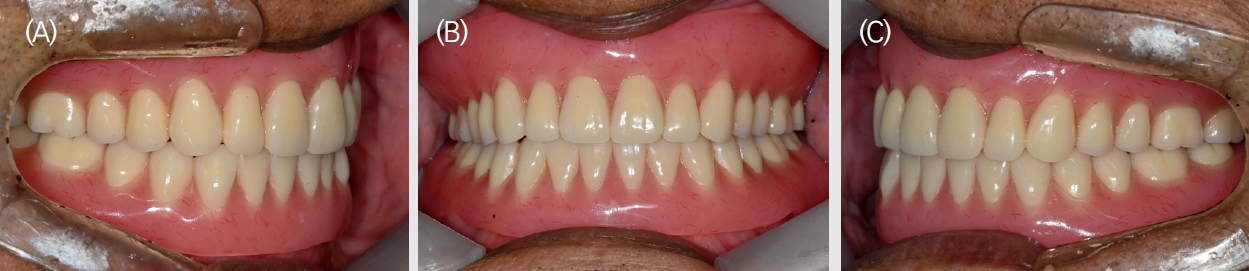

치아배열이 완료된 납의치는 환자 내원 시 시적하여 안모 평가 및 수직고경, 교합을 확인하였다(Fig. 11). 의치의 온성을 시행한 후, 기공실 재부착과정을 통하여 중합 오차를 제거하고, 의치의 마무리와 연마를 통해 최종 의치를 제작하였다(Fig. 12). 최종 장착 시 교합관계를 재 채득하여 진료실 재부착을 통해 양측성 균형교합을 부여하였다(Fig. 13). 완성된 의치는 만족할만한 유지력을 보였고, 측안모 평가 시 이전의 수직고경 감소로 인한 하악 전돌 양상이 개선되고, 이순구, 인중이 오목한 양상을 보여 심미적으로도 우수한 결과를 보였다(Fig. 14).

Extraoral photograph (A) Without denture, (B) With definitive denture, (C) Lateral extraoral photograph- before (D) Lateral extraoral photography- after.

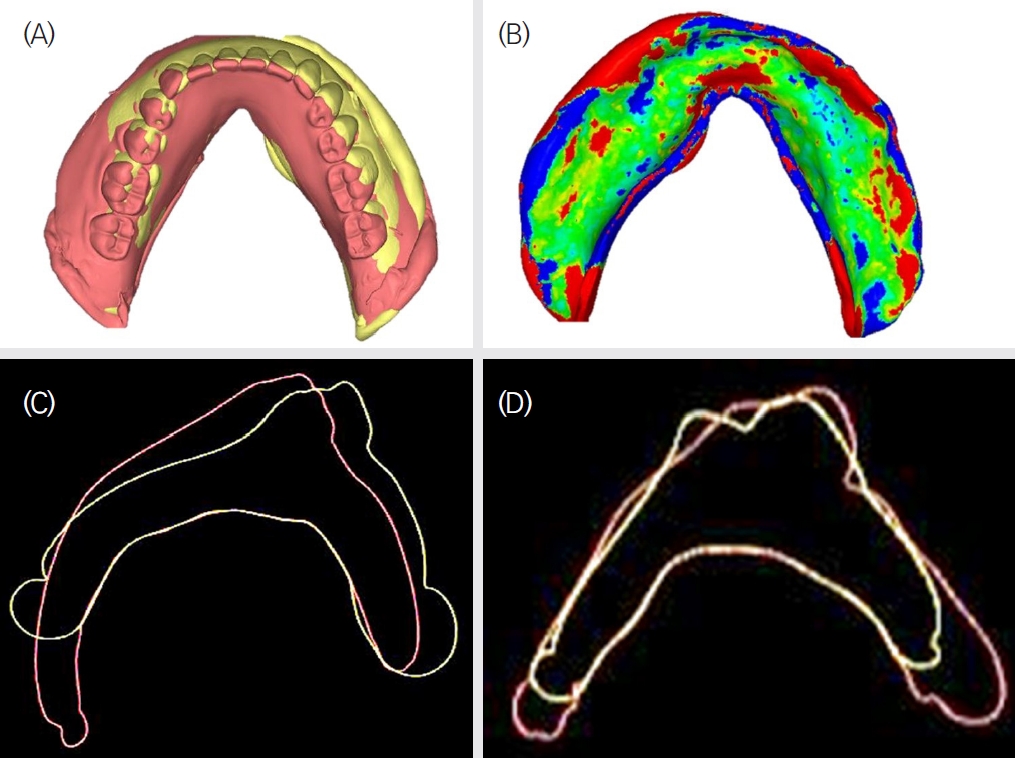

최종 의치 장착 후 적절한 안모와 수직고경 및 교합관계임을 확인하고, 전통적인 해부학적 지표로 치아 배열한 임시 의치와 최종 의치의 안정성 비교 평가를 위해 두 의치의 중첩을 시행하였다. 의치의 내면을 FIT CHECKER™ ADVANCED(GC international AG, Luzern)를 이용하여 relining 하여 동일한 환자의 하악을 인기하도록 하였고, 3Dme studio(Imagoworks lnc, Seoul)프로그램을 이용하여 중첩하였다(Fig. 15).

Ⅲ. 토의

중립대 위치를 채득하기 위한 piezography 방법은 연하 및 저작 운동을 이용하는 일반적인 중립대 채득 방법보다 발음을 통해 근육의 수평적 힘을 주로 사용하게 되어 의치의 안정을 부여하는데 효율적이다[6]. 사용하는 발음은 의치에 영향을 주는 순음, 순치음, 치음, 치조음이 적절히 들어가야 한다. 순음의 경우 입술에 의해 만들어지는 음으로 인공 전치의 전후 위치, 의치상의 순측연 두께를 결정하며, 치조음은 혀의 끝이 구개부 최전방 또는 전치의 설측부와 접촉함으로서 발음되므로 상악 전치의 전후 위치 및 구개추벽 부위의 의치상 두께와 관련된다. 그 밖에 치찰음은 혀와 치조와가 조절 밸브를 형성하여 발음되며 상, 하악 전치가 서로 접근되나 접촉되지는 않는 상태에서 발음되어 상, 하악 전치의 길이, 수직피개, 수평피개 등의 관계를 살펴볼 수 있다. ‘S’ 발음은 상하악 전치의 절단부가 가장 가까운 상태에서 발음되는데 하악 전치의 절단부는 상악 전치의 절단부에서 후방 1mm, 하방 1mm 정도에 위치된다.

Naveen [7] 의 논문에 의하면 ‘sees’, ‘so’, ‘sa’, ‘me’, ‘moo’, ‘pe’, ‘the’, ‘te’를 반복적으로 환자에게 발음하도록 하여 piezography 를 채득하였다. Kwon [8] 등에 의하면 한국인에서 piezography를 효과적으로 채득하기 위해 한국어 음운을 바탕으로 혀의 위치와 입을 벌린 정도를 고려하여 발음을 결정하였는데, International phonetic association [9]의 모음 음운표를 바탕으로 ‘이오우에’ 네 개의 모음을 사용였고, 자음은 양순음, 치조음, 그리고 S 발음을 고려하여 최종적으로 ‘시소메테데무’ 여섯개의 발음을 순차적으로 사용하였다. 본 증례에서도 Kwon [8] 등의 논문을 참고하여 ‘시소메테데무’ 여섯개의 발음을 환자에게 훈련시켰고 환자 교육 및 사전 연습이 쉽고 이해하기 용이하여 효과적으로 piezography를 채득할 수 있었다.

사용하는 인상재의 경우, 모델링컴파운드, 조직이장재, 실리콘인상재 등을 사용할 수 있다. Ikebe [6] 등의 논문은 연마된 표면과 인공치아의 배열과 관련하여 인상재 첨가가 하악 의치의 공간 형태에 미치는 영향을 piezography를 통해 조사하였는데 Piezography로 채득된 보철 공간은 사용하는 재료의 종류에 따라 다소 차이를 보였다. 조직이장재는 의치의 기능인상을 위해 많이 사용하는 재료로 특유의 점탄성 성질은 piezography 채득시 유리하게 작용하지만, 조작 및 용량 조절이 힘들고 지저분하며, 불쾌한 냄새 및 변형 등의 단점을 가지고 경화시간이 오래 걸린다. 반면, 부가중합형 실리콘 인상재의 경우, 경화 시간이 빠르고 적용이 편하며 수동적인 성질이 있어 보다 정확하게 구강 내 근육 작용을 인기할 수 있다고 채득 후 변형이 적다는 장점이 있다. 하지만 재료의 구강운동에 대한 저항력이 작기 때문에 조직이장재를 이용했을 때에 비해 얇은 결과물을 보일 수 있으며 이 때문에 고점도 인상재를 사용하여 뼈대를 잡을 때 충분한 두께를 얻을 수 있도록 주의해야 하고 원하는 부피를 얻을 때까지 재료를 반복 적용할 필요가 있다[8].

Ikebe [6] 등에 의하면 piezography로 채득된 공간은 해부학적 지침인 치조정 상방과 구치부에서는 1.5mm 정도의 차이를 보였고, 더해지는 재료의 양에 따른 유의미한 차이는 없었다. 그러나 설측부는 인상재의 첨가에 따라서 점점 혀의 공간이 부족해짐을 확인하였고 이는 유의미한 차이를 보였다. 따라서 piezography를 진행할 시 설측 공간에 대해서는 인상재의 양이 추가되지 않고 적절해야 함을 알 수 있다. 적합한 의치 공간을 결정하기 위해 인상재를 구강내로 여러 차례 주입하여 실험한 결과 의치 공간 형태의 기록은 사용된 재료의 부피에 따라 달라질 수 있으며 특히 설측 공간에서 달라질 수 있으므로 인상재의 양 조절이 중요할 것으로 사료된다.

채득한 piezography는 개개인에 따라 차이가 나며, 일반적으로 구치부는 잔존치조제 약간 외측에 위치한다[10,11]. 그러나 본 증례의 경우 오랜기간 심한 하악골융기로 혀의 위치가 후상방으로 이동되어 있는 환자로, 하악골융기 제거술을 시행하였지만 우측 하악골융기가 잔존하고 있었다. 따라서 해부학적 지표를 이용하여 치아 배열한 임시 의치와 piezography를 이용하여 치아 배열한 최종의치를 비교 중첩한 결과, 좌측면의 치아 배열은 거의 동일한 위치에 있었으나, 우측면의 치아 배열에서 최종의치가 임시의치보다 설측으로 배열되어 있음을 확인하였다. 이는 오랜기간 지속된 하악골융기로 혀의 가동범위 감소 및 혀의 위치 변화가 중립대에 영향을 준 것으로 사료된다. 따라서 하악골융기는 하악 의치 제작 시 정형적으로 삭제해야 하며 삭제가 부족하거나 어렵다면, 제작 시 의치 착탈을 방해하지 않도록 주의하고 주변 조직의 영향을 고려하여 보다 안정적인 의치를 제작하기 위해 중립대를 이용하면 이점이 있다. 특히, 발음을 이용하여 주변 조직의 움직임을 채득하는 piezography는 저작 및 연하를 이용하는 방법에 비해 근육의 수평적 움직임을 보다 잘 이용할 수있기에 안정적이며 기능적으로 우수한 의치 제작이 가능하여 본 증례를 보고하는 바이다.