두 가지 디지털 인상채득 방식으로 제작한 상악 임시 총의치 비교 증례

A Comparative Case Study of Maxillary Temporary Dentures Fabricated Using Two Digital Impression Techniques

Article information

Trans Abstract

The loss of multiple teeth can lead to various issues such as impaired oral function, speech difficulties, and aesthetic concerns, significantly reducing a patient's quality of life. Prosthetic treatment is necessary to address these issues, and the specific treatment plan is determined based on the individual patient's condition. Temporary dentures are used to restore oral function and aesthetics until the final prosthesis is completed, helping patients recover from the functional and esthetic changes caused by tooth loss.

Advances in digital technology have enabled the use of CAD-CAM in dental treatments, reducing the number of visits and improving the accuracy of denture fabrication. For the fabrication of the temporary denture in this case, impressions were acquired using two methods: intraoral scanning and a conventional impression method followed by model scanning. The teeth were arranged and the denture was designed using CAD software, and then fabricated using a 3D printer. This case report details the process of creating a temporary denture for a completely edentulous patient using digital technology, and the patient achieved a satisfactory functional and aesthetic outcome.

Ⅰ. 서론

다수 치아의 상실은 구강 기능 저하, 발음 장애, 심미성 저해 등 다양한 문제를 야기하며, 이는 환자의 삶의 질을 떨어뜨린다. 이러한 문제를 해결하기 위해 보철 치료를 시행하며 환자의 치아 상실 정도, 전반적인 건강 상태, 경제적 상황, 생활 방식 등 여러 요소를 고려하여 어떤 방식으로 보철 수복을 진행할지 결정한다.

임시의치는 치아 상실 후 최종 보철물 제작 전까지 환자의 구강 기능 회복 및 심미성 개선을 위해 일정 기간 동안 사용되는 보철물로, 사용 과정에서 최종의치의 형태와 기능 및 치료의 방향을 결정하는데 도움을 준다[1,2]. 환자는 치주질환, 다발성 우식, 외상 등의 병적인 원인부터 기존의치의 분실까지 여러 원인으로 인해 무치악 상태가 될 수 있다.

임시의치의 사용은 치아 상실로 인한 저작, 발음, 연하 기능 저하를 회복시켜 원활한 영양 섭취와 의사소통이 가능하게 하고, 치아 상실로 인해 연조직부의 주름이 많아지고 피부가 처지는 등의 저해된 안모 변화를 회복시켜 개선된 외모에 대한 정서적, 심미적 효과를 부여해 줄 수 있다. 또한, 임시의치를 착용하면서 환자는 의치의 착용감에 적응할 수 있고, 사용 과정에서 술자는 설정된 수직고경과 적절한 안모지지의 여부와 의치의 풍융도와 형태 등을 평가하여 최종 의치 제작 시에 이를 반영하여 완성도 있는 결과물을 만들 수 있다.

디지털 기술의 발전으로 치과 진료에서도 CAD-CAM 기술을 이용한 폭넓은 진료가 가능해지고 있으며, 치과 보철물의 제작에서도 CAD-CAM 기술을 접목하여 높은 정확도와 심미적, 기능적으로 우수한 보철물의 제작이 가능해지고 있다[3,4,5]. 의치 제작에 CAD-CAM 기술을 활용한 다면 기존의 전통적 방식의 제작과정보다 환자의 내원 횟수를 적게 할 수 있고, 기공 과정이 간단해지는 이점이 있다[6]. 이를 바탕으로 의치와 같은 가철성 보철물 제작시에도 전통적인 방법 외에 최근 디지털 기술을 이용한 제작이 이뤄지고 있으나, 아직 그 사용이 고정성 보철물에 비해 많지는 않다.

본 증례에서는 상악 완전 무치악 환자에서 총의치를 제작하는 과정 중 임시의치 제작 과정에서 디지털 기술을 활용하였다. 기존 상악 의치는 오염 및 감소된 적합도를 보여 재제작을 결정하였으며, 최종 의치 장착 전까지 사용할 임시의치 제작을 준비하였다. 임시의치는 각각 다른 인상 채득 방법을 이용하여 두 개를 제작하였다. 먼저 상악 구내 인상 채득을 위해 구강 스캐너를 사용한 인상 채득을 시행하였고, 다른 방법으로는 기성 트레이와 알지네이트를 이용한 전통적 인상 채득 후 석고 모형을 제작하고 모형 스캐너로 스캔을 시행하였다[7,8]. 기존 상악 의치의 수직고경 양호하여 수직고경 정보를 반영하기 위해 기존 의치 조정 및 스캔하였으며, CAD 프로그램상에서 구강 스캔 및 모형 스캔의 두 가지 인상채득 정보를 활용하여 각각 치아 배열 및 임시의치 디자인 시행 후 3D 프린터를 이용하여 두 개의 의치를 출력하였다. 본 증례를 통해, 두 가지 인상채득 방법을 모두 사용하여 디지털 임시의치를 제작 하는 과정을 소개하며 그 결과를 비교하고자 한다.

Ⅱ. 증례

본 증례 논문은 조선대학교 치과병원 임상시험 심사위원회의 심의 후(CUDHIRB 2405 005) 작성하였다. 본 증례의 환자는 68세 남성으로 기존 상악 총의치와 하악 부분의치의 적합도 불량을 주소로 의치 재제작을 위해 내원하였다. 환자의 의과적 병력으로는 당뇨로 인해 인슐린 주사 투여를 받고 있으며, 파킨슨병으로 약물을 복용 중이었다. 임상 및 방사선사진(Fig. 1, Fig. 2) 검사에서 하악 우측 제1대구치(#46)의 2도 동요도 및 치근부 방사선 투과상 및 원심면 이차 우식이 관찰되어 발치를 결정하였다. 치료 계획은 #46 발치 및 상하악 의치 재제작으로 결정하였으며, 상악의 경우 기존 의치의 오염도 및 감소된 적합도를 보여 디지털 방식으로 임시의치를 제작하고자 하였다.

Initial panoramic radiograph shows furcation involvement and distal secondary caries on the mandibular right first molar (#46).

CAD-CAM 기술을 이용한 디지털 임시의치 제작시에 구내 데이터를 얻기 위해 구강 스캔을 시행하거나 인상체 또는 석고 모델을 외부에서 스캔하는 방식을 사용할 수 있다. 이후 채득된 구내 데이터를 바탕으로 CAD 프로그램에서 균일한 두께의 의치상을 형성하고 인공치아를 적절한 위치에 배열하여 최종적인 의치 디자인을 설계한다. 이번 증례에서 상악 인상 채득시 구강 스캐너를 이용한 인상채득과 알지네이트 인상채득 후 모형을 제작하여 모형 스캔하는 방법의 두 가지 인상채득을 시행하였으며, 3D 프린팅을 이용한 디지털 임시의치의 제작에 서로 다른 인상채득 방식을 사용한 구강스캔 및 모형스캔 파일을 모두 이용하여 두 가지 임시의치를 제작하였다.

#46 발치 시행 후 상악 및 하악을 알지네이트(SSS New Algistar+; SSS, Japan)로 인상채득하였으며, 상악은 추가로 구강 스캐너(Trios 5; 3Shape, Denmark)를 사용하여 구내 스캔을 시행하였다. 알지네이트 인상채득 후 제작한 상악 석고 모형은 모형 스캐너(Freedom HD; DOF, Korea)를 이용해 스캔하여 데이터를 저장하였다(Fig. 3).

Maxillary impressions taken using two methods: (A) The maxilla was scanned with an intraoral scanner. (Ba) Maxillary edentulous impression was taken with alginate. (Bb) A stone model was fabricated from the alginate impression. (Bc) The fabricated stone model was scanned with a model scanner.

기존 상악 의치를 평가하였을 때 감소된 유지력을 보였으나, 기존 의치의 교합평면이 비교적 비익-이주선 및 동공 간선에 평행하고 발음과 안모로 평가하였을 때 수직고경 또한 양호한 상태였다. 수평적인 악간관계도 양호하여 그동안 사용한 의치의 악간 관계 정보를 일부 반영하기로 하였다. 기존 상악 의치 내면에 이장재(Tokuyama Rebase II; Tokuyama, Japan)를 이장하여 유지력을 증진 시키고 교합 조정 시행 후, 적절한 교합과 악간관계가 형성되었는지를 확인하였다. 이후 조정을 마친 상악 의치에 Renfert Scanspray extra fine(Renfert; GmbH company, Germany)를 이용하여 의치의 내면, 조직면과 교합면에 균일하게 도포하고 모형 스캐너(Freedom HD; DOF, Korea)를 이용하여 스캔한 뒤 Autodesk Meshmixer (Autodesk, USA) 프로그램을 이용해 스캔한 의치 내면을 반전시켜 환자의 상악 무치악 구내 데이터를 얻었다(Fig. 4).

(A) Clinical photograph of a maxillary complete denture with a denture relining material. (B) After applying denture reline material to the maxillary denture, scanning was performed using a model scanner. (C) The scanned inner surface of the denture was inverted to obtain the patient's maxillary edentulous data.

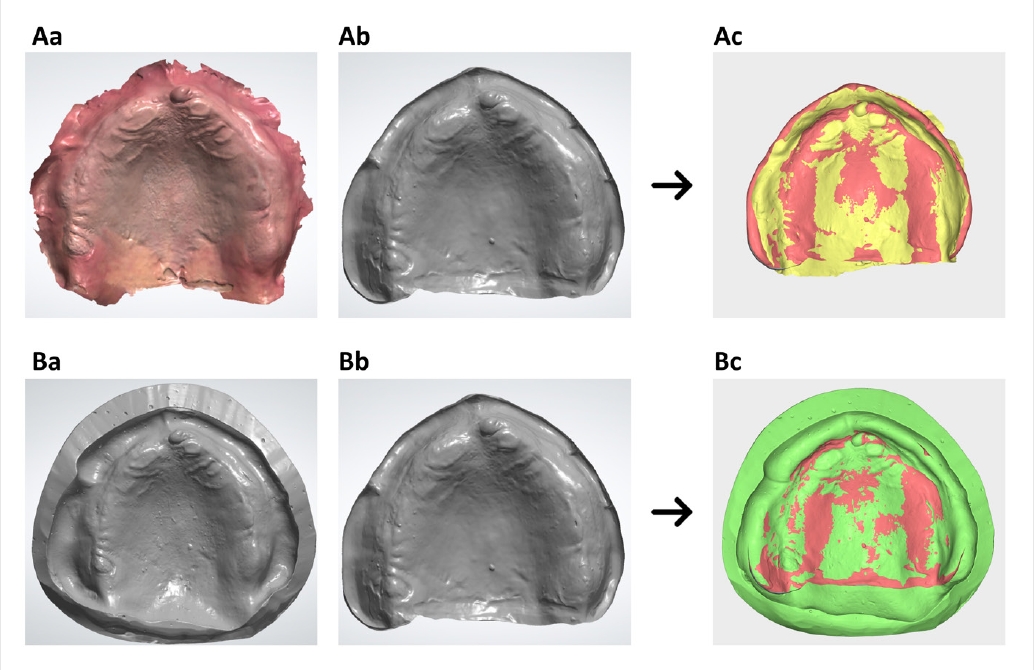

구강 스캐너로 채득한 상악 무치악 데이터 및 상악 석고 모형을 스캔한 파일에서 얻은 데이터를 상악 의치 내면을 반전시킨 데이터와 중첩시켜 기존의 악간 관계 정보를 반영할 수 있도록 하였다. 데이터간 중첩은 절치유두, 구개추벽, 상악결절부 등의 명확한 해부학적 지표점을 기준으로 3Dme Studio(Imagoworks Inc., Korea)에서 시행하였다(Fig. 5).

(Aa) Maxillary data obtained from an intraoral scan. (Ab) The inverted inner surface data of the maxillary denture in Figure 4C. (Ac) The maxillary data obtained from the intraoral scan was superimposed with the inverted inner surface data of the maxillary denture. (Ba) Maxillary data obtained from a scan of the maxillary cast model. (Bb) The inverted inner surface data of the maxillary denture in Figure 4C. (Bc) The data from the scan of the maxillary cast model was superimposed with the inverted inner surface data of the maxillary denture.

이후 치과용 CAD 프로그램인 3Shape Dental system (3Shape, Denmark)에서 임시의치 디자인을 시행하였다. 먼저 구강 스캔으로 인상채득한 데이터에서 임시의치 변연부를 설정하고, 환자의 치조제 및 악궁 크기를 고려하여 적합한 종류의 인공치 파일을 골라 치아 배열을 시행하였다. 치은연과 대략적인 연마면 형태 조정까지 거친 후, 디자인이 완성된 상악 임시 의치 파일은 슬라이싱 프로그램(Carima Slicer V2, Seoul, Korea)에서 여러개의 단면 영상 형태로 변환 후, Digital light processing(DLP) 방식의 3D Printer(IMD-C, Carima)로 프린팅용 레진(Mazic D temp; Vericom, Chuncheon, Korea)을 사용해서 출력하였다. 임시의치 출력시에 서포터에 의한 오차 발생을 줄이기 위해 가능한 교합면 및 조직면 부위에 서포터가 최소로 형성되는 위치를 찾아 출력을 진행하였다(Fig. 6).

(A) The maxillary temporary denture design was created using a CAD program based on intraoral scan data. (B) Support structures were strategically minimized on the occlusal and mucosal surfaces to mitigate potential build errors.(C) A temporary maxillary denture file with a completed design was printed using a 3D printer. The remaining resin was removed by ultrasonic cleaning. (D) The printed temporary denture underwent post-processing, including gingival shade application, before being fitted to the patient.

프린팅한 임시의치는 이소프로필 알코올이 담긴 초음파 세척기(Formwash;Formlab, Somerville, MA, USA에서 20분간 세척하여 잔여 레진을 제거하고 후경화는 광경화기(CL 300 pro; Carima, Korea)에서 6분간 시행하였다. 의치의 연마면 중 치은부에는 색조를 부여하기 위해 레진(Crea.lign, bredent GmbH & Co. KG, Senden, Germany)을 적용하여 치은 색상을 구현하고 광택을 부여해 심미적으로 제작하였다(Fig. 6). 이후, 석고 모형 스캔 데이터를 기반으로 한 임시의치 제작시에도 구강 스캔 데이터를 이용한 임시의치 제작 방법과 같은 과정으로 임시의치 디자인과 3D 프린팅을 시행하였다(Fig. 7).

(A) The maxillary temporary denture was fabricated based on scanned data of a dental stone model. (B) Support structures were strategically minimized on the occlusal and mucosal surfaces to mitigate potential build errors.(C) A temporary maxillary denture file with a completed design was printed using a 3D printer. The remaining resin was removed by ultrasonic cleaning. (D) The printed temporary denture underwent post-processing, including gingival shade application, before being fitted to the patient.

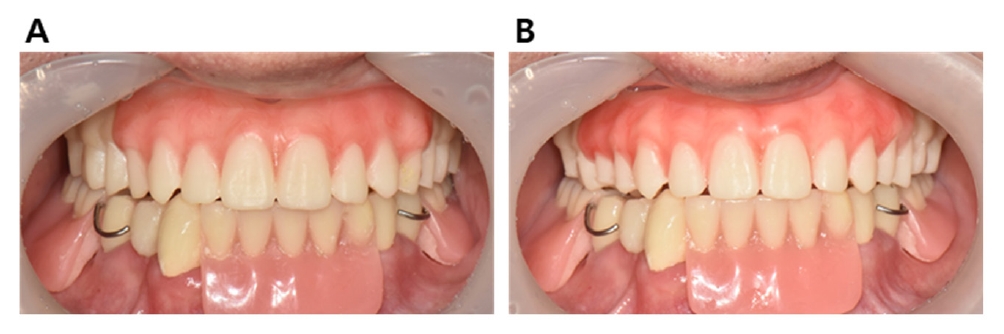

두 가지 인상채득 방식으로 제작된 상악 임시 총의치를 구강 내에 시적 하여 적합도를 확인하였고 교합조정을 추가로 시행하여 안정적인 교합을 형성해 주었다(Fig. 8). 두 개의 임시의치 모두 유지력이 양호하였으며 환자분의 사용에 큰 불편감이 없었다.

Ⅲ. 고찰

본 증례에서는 환자의 의치 제작 과정에서 디지털 기술을 적극적으로 활용하였다. 전통적인 의치 제작과정에서는 석고 모델 제작, 모델의 마운팅을 통한 교합기 부착, 인공치의 배열과 조정 등의 수작업이 필요한 기공 과정이 필요하다[9]. 스캐너와 CAD-CAM 기술을 활용한 디지털 방식의 임시의치 제작은 이런 수작업 과정을 생략할 수 있어 기공 과정이 간단해지고, 기공 과정에서 발생되는 오차를 줄일 수 있는 이점과 기공 재료의 절약 효과를 갖는다[6,10,11]. 또한 데이터 저장을 통해 원본의 변형 위험이 없고, 필요한 부위의 데이터만을 선택적으로 취득하고 조정이 가능하다는 장점을 가진다. 이를 바탕으로, 술식을 처음부터 반복하지 않고도 보철물의 재제작이 가능하여 거주지가 멀거나 고령으로 다회 내원이 어려운 환자들에게서 기공 과정을 최소화하여 환자의 내원 횟수를 감소시킬 수 있고, 의치의 복제가 필요할 때도 기존의 저장된 데이터를 사용하여 과정을 처음부터 반복하지 않고 새로운 의치를 제작할 수 있다[6,12].

디지털 임시의치가 이러한 많은 장점을 갖고 있지만, 제작과정 중 여러 한계점이 있어 과정마다 고려가 필요하다.

해부학적 구조물을 포함한 구내의 조건과 스캐너의 특성 등에 따라 인상채득 과정에서 한계점을 보일 수 있다. 완전 무치악에서는 명확한 해부학적 지표점이 제한되어 유치악 상태보다는 스캔 과정이 어렵다고 할 수 있다[13]. 상악 무치악의 경우에는 구개 추벽과 절치유두의 비교적 명확한 해부학적 지표점이 있어, 이를 중심으로 구강 스캔을 시행하였다. 하지만, 하악이 무치악인 경우는 치조제에 명확한 지표점이 존재하지 않고 구개와 다르게 많은 가동성을 보이는 혀와 구강저가 존재하여 치조제 전반을 구강 스캔하기가 어렵고, 많은 오차가 발생 될 수 있다[14]. 추가적으로, 상악 무치악 구강 스캔을 할 때는 개구시 오훼돌기로 인해 상악 후방 구치부 전정의 인기가 제한되고, 폐구시에 협점막의 내측 게재 및 구강 스캐너 접근과 연조직 견인의 제한으로 전정부 인기가 어려운 점이 있어 이를 주의해야 한다.

구강 스캔의 경우 인상재를 이용한 전통적 인상채득과 다르게 무가압 인상의 특성을 갖고 있어 1차 응력 지지부위와 후구개 폐쇄부에서 가압이 불가능하여 응력 지지와 의치 유지력에 한계를 가질 수 있다. 또한, 구강 스캐너를 이용한 인상채득 과정에서 전정 부위의 가동성으로 인해 일정한 상태로 견인을 유지하지 않으면 전정부 스캔이 불가하거나, 연조직 정보끼리 겹쳐 연마면 정보를 포함하여 채득된 정보가 부정확할 가능성이 있다. 즉, 환자의 입술과 뺨, 혀 등의 운동을 인기하는 변연형성이 힘들다는 한계점을 갖는다.

CAD 프로그램을 이용한 임시의치 디자인 과정이다. 안정적인 보철물 제작까지 CAD 작업에 숙련도가 필요하다는 것 외에도 CAD 프로그램에서는 의치상이 균일하고 일정한 두께를 갖도록 설정되어 있어 의치 디자인 시에 변연부가 짧거나 얇아질 수 있으며, 의치의 연마면 형성이 어려울 수 있다[15]. 구내 언더컷 부위는 CAD 프로그램 상에서 블록아웃 되어 의치와 구내 조직간에 빈 공간이 형성되기 때문에 디자인 시에 블록아웃 부위의 조정이 필요하다. 또한, 부분 임시의치 제작시에 본 증례의 하악처럼 유지장치로 와이어로 된 클라스프를 적용하는 것이 어렵다. 부분 무치악에서 디지털 임시의치 제작과정 중 클라스프 모양을 레진상 디자인에 부여하여 와이어 대신 유지 장치로 사용 가능하나, 일반적으로 삽입철거가 용이한 짧은 무치악부에서 사용된다. 이번 증례에서 하악의 경우 치아 결손부가 크고 결손부 길이가 긴 형태로, 레진 클라스프 형태의 부여 시 의치 탈착의 어려움 및 전반적인 의치상 두께의 증가로 인한 이물감의 단점을 가질 것으로 예상되어 하악은 전통적 방식의 임시의치 제작을 시행하였다.

3D 프린팅으로 제작된 임시의치의 경우 조직 조정재와 결합이 약한 특성을 보인다. 지지조직의 큰 변화가 없어 조직 조정재 적용이 필요치 않은 경우 큰 문제가 없으나, 발치 및 연조직 수술과 남용된 연조직의 치유를 위해 조직 조정재를 사용하며 다회 교체가 필요한 환자의 경우에는 의치와 조직 조정재 계면에서의 분리 및 조직 조정재의 교체 시기 이전 탈락과 불편 발생 가능성이 있다. 따라서, 지지조직에 많은 변화가 있는 경우 등에는 임시의치의 재제작을 고려할 필요가 있다.

3D 프린팅으로 임시의치 제작 시 물성 및 심미성 등의 측면에서 유의할 점이 있다. CAD 작업을 거친 보철물을 제작하기 위한 CAM 작업에는 크게 밀링을 이용한 가공법과 3D 프린팅을 이용한 적층 가공법의 2가지 방법이 있다. 적층 가공법은 광경화성 액상 레진을 연속적인 층으로 쌓아 구조물을 제작하는 방법으로, 본 증례에서는 평균적으로 낮은 오차 값을 보이는 디지털 광경화 방식의 프린터로 임시의치의 제작을 진행하였다[17,18].

임시의치는 3D 프린팅으로 큰 오차없이 제작되었으나, 출력 과정에서 필연적으로 생기는 층 부위가 위생관리가 부족할 경우 미생물이 증식 할 수 있는 공간이 될 수 있다[19,20]. 또한, 기존의 polymethyl methacrylate(PMMA) 열 중합 의치상이나 밀링 과정을 통해 제작된 의치상에 비해 비교적 낮은 기계적 강도를 갖는 한계를 가지므로 이를 고려하여 디자인 시 의치상에 충분한 두께를 부여할 수 있도록 주의해야 한다 21,22) . 본 증례에서는 3D 프린팅으로 출력된 의치상에서 낮은 강도로 인한 문제 발생을 줄이기 위해 임시의치의 구개면이 2.5mm 정도의 두께를 가질수 있도록 디자인하여 출력하였다.

의치상 색조 표현의 측면에서는 의치의 치은부가 구내 연조직 색과 조화를 이루도록 별도의 색조 표현용 레진을 이용하였다. 색조 표현을 위해 레진을 적용하는 과정에서 색조 부조화와 기포가 발생할 가능성이 있으므로 이를 주의하며 레진을 적용하는 것이 필요하다. 임시의치 레진이 상아색 소재라 다소 비심미적인 색상과 불투명한 느낌이 들 수 있으므로, 상부에 레진을 도포하며 색조를 표현하는 과정에서 임상사진 및 색조 가이드라인 등 보조적 요소를 활용하여 이질감이 없도록 자연스럽게 표현하는 것이 중요하다.

본 증례에서 두 가지 인상채득 방식과 CAD-CAM 기술을 이용하여 제작된 디지털 임시의치에서 양호한 유지력이 관찰되었다. 구강 스캐너를 이용 시 개구제한이나 심한 치조골 흡수 또는 남용된 연조직 등 가동성 점막이 많지 않은 환자에게서 상악의 경우 구강스캐너를 통해 인상 채득한 정보를 바탕으로 임시의치 제작 및 사용을 긍정적으로 고려해 볼 수 있을것으로 생각된다. 또한 기존 사용하던 의치를 활용한다면, 수직고경까지 채득할 수 있어 별도의 모형 제작 없이 1회 내원으로 환자가 임시 의치를 즉시 장착 할 수 있는 이점을 가진다.

하악 무치악 또는 상기 기술한 구강 스캔이 어려운 구내환경을 가진 환자의 경우처럼 구강 스캔을 통한 인상채득 단계에서 한계를 갖는다면, 전통적인 인상채득 후 제작된 모형을 스캔하여 이후 디자인 과정부터는 디지털 기술을 이용하여 임시의치를 제작할 수 있다. 전통적 인상 채득을 병행하는 경우, 연마면 정보와 후방 구치부 전정부 인기가 용이하고 후구개 폐쇄부와 일차 응력 지지부에 가압이 가능한 이점을 가지므로 제작된 모형을 기공소에서 스캔하여 진행시 구강 스캐너의 한계점을 극복할 수 있다.

이러한 디지털 임시의치 제작과정에서 유의할 항목과 한계점을 고려한다면, 디지털 방식으로 제작된 임시의치의 사용이 충분히 가능할 것으로 사료된다.

Ⅳ. 결론

본 증례에서는 전통적인 방법 대신 구강/모형 스캔 및 CAD-CAM 기술을 활용하여 디지털 임시의치의 제작을 시행하며, 상악 무치악 환자에서 인상채득부터 임시의치 제작까지의 일련의 과정을 세부적으로 소개하였다. 완성된 임시의치를 시적하며 환자분께 의치관리 방법을 충분히 교육하고 위생관리의 중요성 또한 당부드렸으며, 최종적으로 환자와 술자 모두 기능적, 심미적으로 만족할 만한 결과를 얻을 수 있었기에 이를 보고하는 바이다. 임상에서의 활용성을 높이기 위해서는 재료 및 기기의 발전과 장기간의 예후, 예상되는 합병증, 의치의 심미성과 물성 등의 임상적 요소에 대한 연구가 추가적으로 필요할 것으로 생각된다.

Ⅴ. 이해상충의 유무

저자들은 본 논문에서 이해상충은 없음을 확인하였다.

Acknowledgements

This study was supported by research fund from Chosun University Dental Hospital, 2022