구강작열감증후군 환자의 임상적 특징과 치료 결과에 대한 후향적 연구

A retrospective study on the clinical characteristics and treatment outcomes of patients with burning mouth syndrome.

Article information

Trans Abstract

Burning mouth syndrome (BMS) refers to a condition characterized by pain sensations such as burning or tingling, or sensory disturbances in the tongue or oral mucosa without any specific local or systemic cause for more than 3 months. This study retrospectively investigated the clinical characteristics of 248 BMS patients (217 women, 31 men, mean age 64.7±11.2 years). Treatment outcomes were assessed using the Numeric Rating Scale (NRS). Parafunctional habit control education, saliva substitute, and counselling for psychological stability were implemented at the first visit, resulting in a significant reduction in NRS scores at the second visit. Medication such as clonazepam or zinc supplements were administered from the second to fourth visit, leading to a significant reduction in NRS scores compared to the initial visit. The various treatment options can be applied to alleviate the symptoms of BMS. Forty-eight patients (19.35%) exhibited serum zinc concentration of 70μg/dL or lower. A well-designed clinical study with a large number of patients is needed to compare the therapeutic effects between underlying conditions, medications, and nutritional supplementation including zinc.

I. 서론

구강작열감증후군(Burning mouth syndrome, BMS)은 특별한 국소적 혹은 전신적 원인 없이 혀나 구강의 점막부위에서 화끈거리거나 따끔거림, 감각 이상 등의 증상과 통증이 3개월 이상 지속되는 경우로 정의한다. 전체 인구의 약 5~14% 정도로 나타나며, 다양한 연령, 남녀 모두에서 나타날 수 있으나 주로 중년의 폐경기 여성에서 호발하는 것으로 알려져 있다[1~8]. BMS를 구분할 때 명확한 국소적·전신적·심리적 요소를 확인할 수 없고 신경병변성 원인이 추정되는 경우 이를 일차성 BMS로, 국소적·전신적·심리적 원인 요소에 의해 발생되는 경우를 이차성이라 구분한다[9]. 아직 명확한 원인은 밝혀진 바 없으나, 주로 폐경기 여성에서 호발하므로 여성 호르몬 부족이 하나의 원인으로 추정된다. 또한 당뇨[3] 등의 만성질환이나 빈혈[10] 등과 유관할 수 있고, 우울증[11] 등 심리적인 요인에 기인할 수도 있다. 많은 문헌에서 갑상선 질환의 주요 특징으로 구강작열감을 보고하고 있으므로, 감별에 유의해야 한다[12~14]. 구강 칸디다증은 진균 배양 검사를 통하여 정확히 감별하여 배제하는 것이 필요하다[15].

어떠한 단독 치료로 일차성 BMS 환자를 완치할 수는 없고, BMS의 치료는 증상 완화에 초점을 두고 있다. 구강내 자극을 줄이는 방법, 비타민과 아연 등 미네랄 공급, 약물 치료가 시도되고 있다. BMS 환자에서 혈중 아연 농도 결핍 소견을 보이고, 아연 보충제를 복용한 후 증상의 호전을 보인다는 연구가 있다. 이에 따라 BMS 유발의 한 요인으로 아연 부족을 진단하기 위한 기준 농도의 정립이 필요한 실정이다. 이에 BMS 환자에 대한 임상적 특징을 수집하고, 특히 혈청 아연 농도에 대한 분석을 포함하여, 치료 결과를 후향적으로 분석하여 향후 치료에 도움을 주고자 하였다.

II. 대상 및 방법

2017년 1월부터 2018년 6월까지 18개월간 서울대학교 치과병원 구강내과에 구강작열감 증상으로 내원한 환자들의 의무기록을 검토했다. 첫 내원 시 구강 검진, 파노라마 방사선 촬영, 혈액검사 및 캔디다 배양검사를 시행하고, 3번 이상 내원한 환자의 의무기록을 선택하였다. BMS로 분류하기 전 다른 전신질환을 배제하기 위한 혈액 검사는 전혈구수, 백혈구 감별수, 적혈구 침강 속도, 혈당, 간 기능 검사(총 단백질, 알부민, 총 빌리루빈, alkaline phosphatase, AST, ALT 및 콜레스테롤), 신장 기능 검사(혈액 요소질소 및 크레아티닌), 갑상선 기능 검사(TSH, T3, T4, 및 free T4), 혈청 아연, 철, 비타민 B12 및 엽산 농도를 포함하였다. 나이, 성별, 발병시기, 기저질환, 혈중 아연농도를 수집했고, 불편감과 통증의 정량적인 평가는 숫자통증척도(Numeric Rating Scale for Pain, NRS) 가 표기된 것을 이용하였다.

치료효과는 각 내원 시 마다 NRS 수치 변화를 Wilcoxon-signed rank test로 검증하였다. 유의수준은 0.05로, Python software(version 3.10)를 이용하였다.

이 연구는 서울대학교 치의학대학원 의학연구리심의위원회의 승인을 받아 진행되었다(IRB No. S-D20180017).

III. 결과

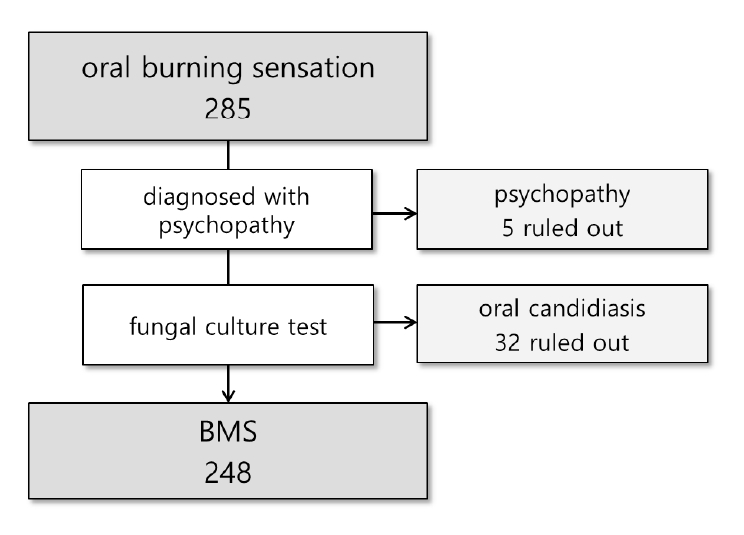

2017년 1월부터 2018년 6월까지 18개월간 서울대학교 치과병원 구강내과에 구강작열감 증상으로 내원한 환자 중 혈액검사를 시행하고 3회 이상 내원한 환자는 285명으로 정신질환을 진단받은 5명과 진균 배양 검사에서 양성을 보인 칸디다증 32명을 배제하여 총 248명 환자의 의무기록을 분석하였다(Fig. 1).

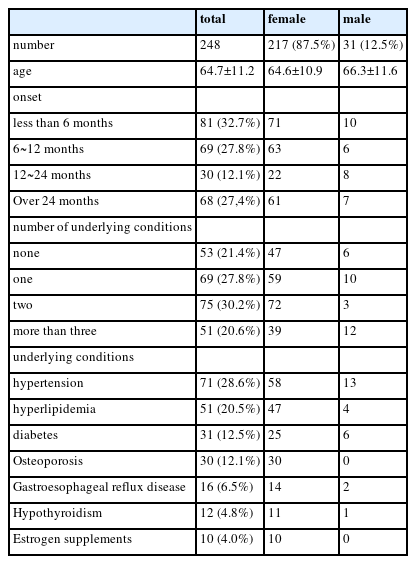

총 248명의 평균연령은 64.7±11.2세였으며, 여자는 217명으로 87.5%에 달했다. 구강작열감 증상 지속이 6개월 미만일 때 내원한 환자가 81명으로 가장 많았고, 6~12개월, 또는 24개월 이상의 증상이 지속된 경우가 그 다음으로 많았다. 기저질환이 없는 환자 수는 53명, 하나의 기저질환을 가진 환자는 69명, 두 개의 질환을 가진 환자는 75명, 세 개 이상의 기저질환이 중복된 환자 수는 51명이었다. 고혈압 환자가 71명(28.6%)으로 가장 많았고, 그 다음은 고지혈증이 51명(20.5%), 당뇨 31명, 골다공증 30명 순이었다. 골다공증과 여성호르몬 치료는 여성 환자의 경우에만 해당하였지만, 위식도역류 질환과 갑상선저하증도 여성에서 훨씬 높은 빈도를 보였다(Table 1).

진료 과정을 살펴보면, 첫 내원시 치료는 BMS 가능성에 대한 감별 진단을 위해 검사를 시행하는 것에 대한 설명이 진행되었다. 육안으로 구강암의 가능성을 배제하여 환자가 가질 수 있는 암에 대한 불안감을 감소시키는 설명도 추가되었다. 다음 내원시까지 인공타액(0.67% carboxymethylcellulose and 12% glycerin in distilled water)을 수시로 가글하도록 처방하였으며, 이 악물기, 입술 깨물기 같은 악습관 조절(parafunctional habit control)에 대한 환자 교육도 병행하였다. 혈액이상 소견이나 구강캔디다증 같은 구강점막병소가 없는 경우, 두번째 내원시부터 약물 처방을 시작하기도 하였고, 구강악습관 조절과 인공타액을 계속 사용하면서 아연 보조제를 병행 섭취하도록 한 증례도 있었다. 약물로 클로나제팜 용량은 0.5 mg 한 알을 입안에 물고 녹여 5분 후 뱉는 국소적 용법으로 처방되었으며, 이후 증상 경감의 정도에 따라 아침 저녁 2회까지 국소적 용법 혹은 물고 있다가 삼키는 방법으로 지시되었다. 클로나제팜의 국소적 사용이나 복용이 효과가 없는 경우 가바펜틴(gabapentin) 100mg을 하루 3회 복용하도록 약물을 변경하여 처방하기도 하였다. 아연 보조제는 아연 22~32mg을 함유한 제품을 복용하도록 지시되었다.

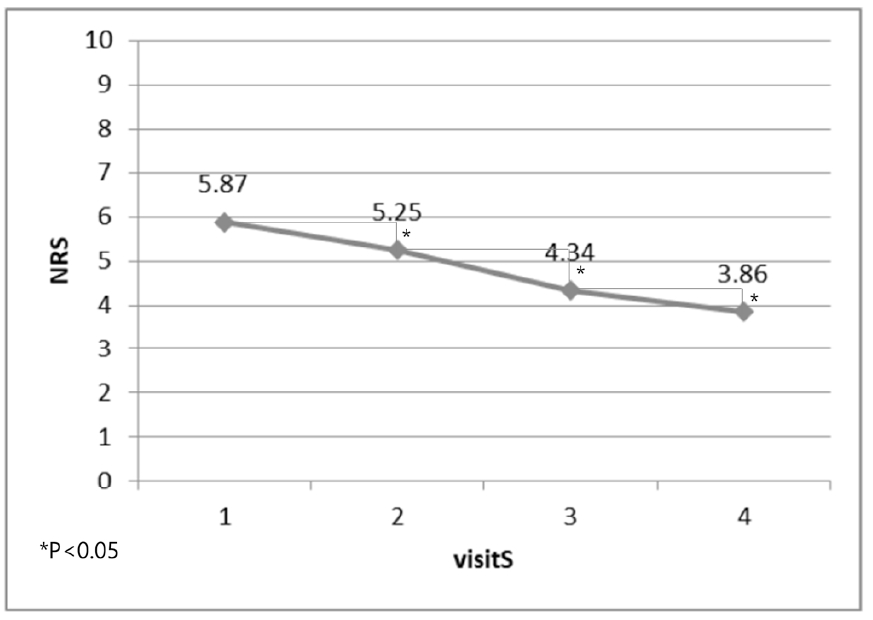

초진 내원과 두번째 내원 사이의 평균 내원 주기는 2주였으며, 두번째와 세번째 간 내원 주기는 6~8주, 세번째에서 네번째 내원 사이의 내원 주기는 6~10주 였다. 첫 내원 시 NRS는 5.87이었고, 구강악습관 조절 및 인공 타액 사용 후 두번째 내원시 NRS는 5.25로 통계학적으로 유의하게 증상이 개선되었다. 네번째 내원시의 NRS는 3.86 으로 초진시에 비해 유의하게 통증이 감소하였다(Fig. 2).

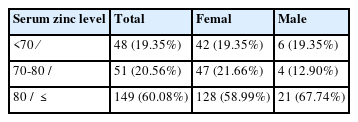

내원 환자의 혈청 아연 농도를 조사한 결과 평균은 88.3±22.7㎍⁄㎗였다. 남성의 평균은 94.5±32.1, 여성의 평균은 87.5±21.2였다. 70㎍⁄㎗ 미만의 아연 농도를 보이는 환자는 48명으로 전체 중 19.35%를 차지하였고, 70㎍/㎗ 이상 80㎍/㎗ 미만의 아연 농도를 가진 환자는 51명(20.56%)이었다(Table 2).

IV. 고찰

본 연구에서는 BMS 환자 248명을 대상으로 성별, 나이, 발병시점, 기저질환, 혈중아연농도를 수집하였고, 치료 결과는 NRS 수치 변화를 기간별로 수집하여 분석하였다.

BMS 이환율은 여성이 87.5%로 많았으며, 평균 나이는 64.7±11.2 로 다른 연구에서 보듯 폐경 이후의 여성 환자에서 많이 발생하였다. 하나의 기저질환을 가진 환자는 65명, 두 개의 질환을 가진 환자는 75명, 세 개 이상의 질환을 가진 환자는 51명으로 78.6%의 환자들이 기저질환을 가지고 있었다. 빈도가 높은 상위 5가지의 질병은 고혈압, 고지혈증, 당뇨, 골다공증, 위식도 역류 질환이었다. 더 많은 환자군에서 기저질환과의 연관성을 보기 위한 연구가 필요할 것으로 보인다.

초진 내원 후 두번째 내원시에 구강악습관 조절 및 인공타액 사용만으로도 NRS가 감소하였던 것은 기존 Kho(2010)의 연구 결과와도 일맥상통한다[16]. 심리적 안정을 찾아주는 것도 치료 전략에 중요한 부분[17]으로 볼 수 있는데, 구강과 특히 혀에 지속되는 이상한 감각과 통증이 암으로 인한 것인지에 대한 우려와 불안을 해소하고, BMS 질병의 이해도를 높이도록 설명하는 것이 중요하다는 것을 알 수 있다.

약물 치료로는 저용량 클로나제팜이 제1선 치료로 간주된다. 클로나제팜은 벤조디아제핀(Benzodiazepine)계의 약물로서 항경련 작용, 항불안 작용을 가진다. Gremeau-Richard(2004) 등은 1.0mg 클로나제팜을 하루 세번 국소적 용법으로 사용시 구강작열감 증상이 2/3 완화되었음을 보고했다 18) . 그러나 클로나제팜이 가지는 졸음, 피로 혼수 등의 부작용이 보고되고 있어, 2012년부터 0.1mg/mL로 protocol을 변경한 학자들도 있다[19]. 세로토닌 노르에피네프린 재흡수 억제제(Serotonin Norepineprine Reuptate Inhibitor) 인 듀록세틴(duloxetine), 항경련제인 가바펜틴(gabapentin), 아미설프리드(amisulpride)도 효과가 있다[20].

BMS 치료 방법 중 하나로 비타민 B1, B2, B6 및 B12의 영양 보충도 추천되고 있다[21,22]. 구강점막은 영양소 결핍에 특히 민감한데, 세포 회전율이 빠르며 외상에 취약한 구강 환경 때문이다.

아연은 철에 이어 인체에서 두 번째로 가장 풍부한 미량 원소로서 성장과 발달, 면역 반응, 신경 기능 및 재생에 중요한 역할을 한다. 흉선 특이 호르몬인 티뮬린은 T세포의 고친화성 수용체에 결합하여 여러 T세포 표지자를 유도하고, 인터루킨-2(IL-2) 생성 등의 T세포의 기능을 촉진한다. 아연이 결핍되면 티뮬린의 활성이 감소하고, 아연이 보충되면 활성이 회복된다[23]. 그러나 구강 작열감 증후군의 발병에 기여하는 직접적인 기전은 밝혀져 있지 않다.

Bao(2016) 등의 연구에서 368명의 구강점막질환 환자들을 대상으로 아연 농도를 측정한 결과, 건강한 대조군에서는 아연 결핍이 관찰되지 않은 반면, 위축성 설염에서는 24.7%, 재발성 아프타성 구내염에서는 21.2%, 구강편평태선에서는 14.0%, BMS에서는 16.4%(9/55), 구강건조증에서는 15.2%의 비율로 아연결핍을 보고하였다[24]. 이 연구에서는 70μg/㎗ 이상을 정상으로 간주하였다. 본 연구에서도 혈청 아연 농도가 70μg/㎗ 미만인 환자가 48명(19.35%) 으로 비슷한 비율의 아연 결핍을 보이고 있다.

Cho(2010) 등의 연구에서도 BMS 환자 276명 중 26.8%가 혈청 아연 농도 70μg/㎗ 이하였고, 평균 혈청 아연 농도는 54.6μg/㎗ 이였다[25]. 이 중 혈청 아연 농도가 낮은 55명을 대상으로 약물을 처방한 뒤 6개월 이후 NRS 변화를 비교했다. 32명의 실험군은 아연 보충제와 스테로이드 가글액을 처방받았고, 23명의 대조군은 스테로이드 가글액만 사용하도록 했다. 아연 보충제 군에서는 NRS가 8.1에서 4.1로, 대조군에서는 7.7에서 6.7로 감소하였다.

Maragou(1991) 등의 연구에서는 30명의 BMS 환자군과 30명과 정상인 대조군의 평균 혈청 아연 농도를 비교한 결과, 각각 12.13±1.40μmol/L 과 12.89±1.62μmol/L로서 유의미한 차이를 발견하였다. 또한 BMS 군의 30%가 정상 수치인 11μmol/L에 못 미친 반면, 대조군에서는 10%만이 정상 수치 미만이었다[26]. 11μmol/L은 환산시 71.818μg/㎗에 해당하며, 혈청 아연의 정상 수치에 대한 기준은 논문마다 약간 상이하였다.

질병과 연관된 체내 아연 부족을 진단하기 위한 기준 농도 정립이 필요하고, 아연의 과다섭취시 구리의 흡수를 방해하기에 아연 보충제 섭취에 대한 가이드라인이 필요한 실정이다. 특히 아연은 피트산(phytate)이 많이 함유된 곡물을 섭취 시 흡수가 방해되므로[27] 식이 섭취에 대한 설명과 가이드가 필요하다. 곡물을 주식으로 하는 우리나라의 경우 당뇨환자는 백미보다 현미나 잡곡 같은 곡물 섭취를 하여 혈당을 유지시키는데 이런 식이는 지속적으로 아연의 흡수를 방해할 수 있기 때문에 환자 병력 청취시에 확인이 필요하다. 본 연구에서 당뇨 환자는 31명(12.5%) 에 불과했기에 혈당, 아연 농도와 BMS 간의 연관성을 밝히기엔 부족하였다. 추후 많은 환자군에서 정밀한 정보를 바탕으로 한 연구가 필요한 부분이다.

일차성 BMS 환자의 치료 방법에 구강 악습관 조정과 인공타액의 사용, 심리적 안정감 유지와 같은 비약물성 치료가 선행되는 것이 BMS 증상을 줄일 수 있는 결과를 보였다. 이는 연령이 높은 환자군에서 기저질환과 다약제 사용 경우가 많으므로 BMS 치료 약물사용전에 먼저 고려해야 할 것이다. 또한 본 연구에서는 기저질환과 약물 치료, 아연을 비롯한 영양제 공급 간의 치료 효과를 비교하지는 못한 바, 많은 환자 수를 확보한 잘 계획된 임상 연구가 필요하다.